Привычка сосания, прикусывания и прокладывания языка между зубными рядами

Привычка сосания, прикусывания и прокладывания языка между зубными рядами может быть самостоятельной или сочетаться с другими. Поскольку она менее заметна для окружающих, бороться с ней труднее, на что указывают Л. В. Ильина-Маркосян (1972), В. П. Окушко (1975), Ф. Я. Хорошилкина (1982) и др. Матери детей, имеющих такую привычку, отмечают, что сосание языка, чаще наблюдаемое во время сна, сопровождается значительным напряжением мимических мышц, губы бывают плотно сжатыми, морщинистыми, заметно соприкосновение языка с нижней губой, которая нередко втягивается между зубами. В утренние часы во время пробуждения ребенка его подушка бывает мокрой от слюны. Кончик языка у таких детей гладкий, сосочки не выражены, иногда заметны точечные кровоизлияния. Неправильное положение языка, особенно его кончика, постепенно закрепляется. Под его давлением смещаются зубы, развивается открытый прикус.

Наличие увеличенных небно-глоточных миндалин и других разрастаний аденоидной ткани приводит к переднему положению языка, нарушению дыхания. При этом не только кончик, но и корень языка смещается вперед, что обеспечивает прохождение воздушной струи через носоглотку; кончик языка распластывается между верхними и нижними резцами.

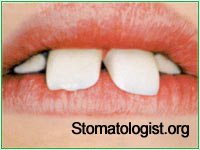

Привычка держать язык между зубными рядами нередко наблюдается и при укороченной или неправильно прикрепленной уездечке, ограничивающей, его подвижность. Нередко наблюдается гипертрофия кончика языка, изменяется акт глотания, развивается сигматизм (шепелявость). Такие нарушения становятся причиной развития открытого прикуса и сопутствующих функциональных нарушений в челюстно-лицевой области. Открытый прикус, возникший в результате сосания языка, отличается от открытого прикуса, обусловленного сосанием пальца или других предметов. Он бывает обусловлен зубоаль-веолярным укорочением со стороны как верхнего, так и нижнего зубного ряда. Щель между передними зубами бывает симметричной.

Сосание боковых участков языка с образованием бокового открытого прикуса — более редкое явление. Причиной чаще всего является ранняя потеря отдельных боковых зубов, адентия вторых премоляров или их стойкая ретенция. Еще реже наблюдаются случаи, когда дети загибают кончик языка кзади и прикусывают боковые участки языка. У таких детей значительно выражена гипертрофия языка, а это в свою очередь является причиной, приводящей к стимулированию роста нижней челюсти, поскольку именно на нее оказывает давление язык. Постепенно развивается мезиальный прикус, между нижними передними зубами возникают промежутки. Этому способствует давление языком на зубы. На кончике языка появляются отпечатки передних зубов. Нарушения прогрессируют, к ним присоединяются другие функциональные расстройства: нечеткое произношение звуков речи, неправильное глотание, ротовое дыхание. Постепенно расшатываются передние зубы, в связи со значительными изменениями тканей пародонта пациент рано теряет зубы.

Все эти неблагоприятные последствия вредных привычек важно своевременно предупреждать, чтобы сохранить нормальное физиологическое состояние зубочелюстной системы.

Источник

Человек проводит языком по зубам что значит

Пройдемся по основным этапам выявления лжи. Какие жесты все-таки могут выдать человека, сказавшего неправду? В большинстве случаев достаточно хорошо и точно можно распознать ложь по жестам прикосновения рук к лицу.

Когда человек пытаемся совершить обман, либо слышит как кто-то другой лжет, он неосознанно пытается закрыть рот, глаза и уши руками. Самые наглядные примеры можно увидеть наблюдая за начинающими лжецами — детьми. Они еще не осознают насколько важно сделать так, чтобы их ложь не была раскрыта и не предают особого значения своим жестам. Поспешно закрыть рот двумя руками после совершения лжи одно из самых распространенных действий маленьких детей. С другой стороны демонстрационное закрытие ушей можно увидеть у детей, родители которых часто читают им нотации. Основная ошибка родителей — не выполнения своих обещаний, говорит детям о том, что их просто напросто обманывают, а значит не стоит слушать ложь и для этого как нельзя кстати подойдет жест закрывания ушей руками. Если ребенок не хочет смотреть на что-то он закрывает глаза руками, хотя в некоторых случаях это неуместно и не прилично. Дети поздно осознают, что искренность так или иначе может навредить им, или обидеть окружающих. Поэтому с взрослением очевидные жесты приобретают более скрытный характер и у искусных лжецов найти даже намеки на такие жесты становится достаточно сложной задачей. Прежде чем начать рассматривать жесты, с помощью которых можно определить лжеца, необходимо уточнить, что сведения справедливы в двух направлениях, то есть если человек слушает как другой врет и при этом прикрывает рот — это может служить явным свидетельством его недоверия к словам собеседника.

1 жест — Прикрытие рта рукой

Самая опасная картина для человека выступающего перед аудиторией — все его слушатели держат руки у рта. Выпутаться из ситуации можно спросив у слушателей о их возражениях, но этот способ подойдет если вы будете уверены в достоверности информации или сможете ответить на вопросы таким образом, что бы вернуть доверие к себе.

Попытка закрыть рот рукой в беседе с одним — тремя людьми будет менее выразительна, чем в предыдущем случаи. Рука у рта ваших собеседников продержится не больше пары секунд. С точностью сказать, что это ложь можно только на основе контекста, кроме лжи этот жест может свидетельствовать о сомнении, неуверенности или преувеличении реальных фактов.

Рисунок 1. Прикрытие рта рукой.

2 жест — Защита рта рукой.

От предыдущего, этот жест отличается в большей выразительности. Рука прикрывает рот, в то время как большой палец прижат к щеке. При этом продолжительность жеста может быть достаточно большой или даже, от начала и до конца беседы. Вариаций жестов могут свидетельствовать насколько сильно не доверяет слушатель своему собеседнику. В зависимости от расположении руки — например, кулак полностью прикрывающий рот, жест может говорить о том, что лжец провалился полностью, либо его речь совсем не то, что ждал собеседник. Неуместное покашливание с прикрытием рта кулаком может быть свидетельством о попытке скрыть рассматриваемый жест.

Рисунок 2 — Защита рта рукой

3 жест — прикосновение к носу.

Жест о котором, наслышаны все и часто интерпретируют его как явный признак обмана. Но не все так просто. Во-первых, стоит сказать, что как таковое прикосновение к носу во время обмана (или выслушивания явной лжи) будет едва уловимым (в отличии от простого почесывания носа). Во-вторых, само прикосновение к носу, во время лжи, является маскировкой двух предыдущих жестов. В-третьих, обличить во лжи женщину будет гораздо труднее, так как женщины совершают это движение гораздо осторожнее, дабы не смазать помаду. И в-четвертых, помимо лжи этот жест может быть проделан при появлении негативных мыслей. То есть необязательно человек обманывает, может новость о которой он говорит для него самого не желательна и сообщать ее не хочется. Поэтому снова напоминаем — не забывайте про контекст.

Рисунок 3. Прикосновение к носу.

4 жест — Потирание века.

Желание скрыться и дистанцироваться от обмана приводит к появлению этого жеста. Кстати, как и желание не смотреть в глаза человеку, которому говорят неправду. Жест достаточно явный, но иногда его заметить бывает сложно. Вновь сказываются различие в проделывании этого жеста мужчиной и женщиной. Женщин вновь спасает макияж, для его сохранения жест трансформируется в осторожное провидение пальцем под глазом, хотя при этом им придется резко перевести взгляд на верх. Мужчину поймать проще, если ложь очень серьезная то волнение заставит энергичным образом потирать веко, взгляд при этом будет направлен либо в сторону либо на пол.

Рисунок 4. Потирание века пальцем.

5 жест — Стиснутые зубы

Наверное не совсем жест, скорее прием для того чтобы — «сыграть на публику». Говорить сквозь зубы — основной прием актеров, помогающий показать неискренность своих героев. Например, копы в фильмах при аресте преступников не особо вежливо зачитывают им права.

6 жест — Почесывание и потирание уха.

В начале статьи мы приводили пример с детьми не слушающих нотации своих родителей. Вырастая человек гораздо лучше скрывает этот жест, не вызывая недовольство окружающих. Почти любое затяжное прикосновение к уху может говорить о лжи, либо о не желании слушать собеседника, кроме того человек может подавать такой сигнал когда просто напросто хочет озвучить свое мнение.

Рисунок 5. Потирание уха.

7 жест — Почесывание шеи.

Почесывание указательным пальцем правой руки (гораздо чаще именно правой, а не левой) боковую часть шеи или место под мочкой уха — достаточно явный жест. Это по сути продолжении предыдущего жеста, если человек обладает плохим знанием языка тела и не успевает отследить такой явный выдающий его жест. Тем не менее увидев подобное движение, можно почти наверняка сказать о не согласии собеседника с вашими словами или же со своими собственными. Интересный факт — обычно количество почесываний равно 5.

Рисунок 6. Почесывание шеи.

8 жест — Оттягивание воротничка.

Большинство жестов в статье происходит из-за того, что ложь вызывает зудящие ощущения в лицевых мышцах, а также в мышечных тканях шеи, требуя почесывания для снятия неприятного ощущения. Во время обмана когда на лжеца одета рубашка почесать шею открыто не получится, но можно поерзать воротничком или просто напросто оттянуть его. Кроме этого холодный воздух позволяет избавится от капелек пота (они так же свидетельствую о возможном волнении в связи с обманом). Также жест можно увидеть когда человек расстроен или разгневан. Окончательно сбить столку увидев этот жест у человека после какого-либо высказывания, можно попросив его повторится.

Рисунок 7. Оттягивание воротничка.

9 жест — Пальцы во рту.

То беззаботное время когда ребенок сосал грудь материи и его не тревожили никакие проблемы — безвозвратно ушло. Незаметно прикусив палец или кулак, засунуть в рот сигарету или ручку все это попытка вернуться в то далекое состояния защищенности. Конкретно для обнаружения обмана этот жест не очень подходит, но он говорит о явной неуверенности.

Источник

Неправильное глотание и привычка давления языком на зубы.

Глотание – важное звено в приеме пищи. Глотание представляет собой сумму двигательных реакций, благодаря которым пища перемещается из полости рта через пищевод в желудок. Глотательный рефлекс относится к врожденным рефлексам. Центр глотания располагается в продолговатом мозге, на дне IV желудочка. Рядом с центром глотания находятся дыхательный центр и центр, регулирующий сердечную деятельность. Функция этих трех центров взаимосвязана, что выражается в незначительном учащении сердцебиения и торможении возбуждения дыхательного центра, приводящего к рефлекторной остановке дыхания во время глотания.

Процесс глотания осуществляется следующим образом. После того как пища разжевана и смочена слюной, язык, щеки и губы формируют ее в комок, который укладывается в желобок на спинке языка. В это время губы сомкнуты, нижняя челюсть приведена к верхней до контакта зубов в центральной окклюзии. В этом положении нижняя челюсть удерживается в течение всего процесса глотания. Таким образом, язык оказывается как бы в жесткой полости, способной служить опорой для толчка при перемещении комка в ротоглотку.

Переднее положение языка беззубого младенца может закрепиться и стать причиной неправильного глотания и после прорезывания зубов. Мышцы при этом не приводят нижнюю челюсть до контакта с верхней и кончик языка при глотании упирается в губы и щеки.

Следовательно, при неправильном глотании зубы не сомкнуты, губы и щеки контактируют с языком, в положении рта вместо отрицательного возникает положительное давление. Происходит компенсаторное, дополнительное сокращение мышц, участвующих в глотании, и вовлечение в этот процесс других мышц. Естественно, что все это отражается на формировании челюстей и других костей лицевого скелета.

Клиническим признаком давления языком на зубы считается наличие диастемы и трем, атрофия альвеолярного отростка.

Ротовое дыхание (Затрудненное носовое дыхание).

Известно, что в норме при привычной физической нагрузке вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходит через полость носа.

Ротовое дыхание может быть обусловлено тремя причинами:

пониженной функцией мышц, замыкающих ротовую полость спереди и сзади, что позволяет струе воздуха проходить через имеющуюся щель (язык при этом располагается между зубами);

наличием препятствия в верхних дыхательных путях (аденоиды, воспаление слизистой оболочки, искривление носовой перегородки, полипы и др.);

привычкой дышать через рот, остающейся нередко после устранения механических препятствий.

Причиной возникновения аномалий могут быть аллергические реакции, появляющиеся в носоглотке.

У таких детей формируется дистальнаяокклюзия зубных рядов и вертикальная резцовая дизокклюзия.

Затрудненное носовое дыхание приводит к нарушению жизнедеятельности организма и рассматривается как причина расстройства умственного и физического развития.

Механизм возникновения аномалий у детей с нарушением носового дыхания изучала и М.М. Ванкевич, которая обнаружила, что при ротовом дыхании изменяется миодинамическое равновесие мышц-антагонистов и синергистов. Изменяется также положение языка, повышается активность жевательных и щечных мышц, что приводит к формированию вертикальной резцовой дизокклюзии.

Механизм развития зубочелюстных аномалий при ротовом дыхании объясняется по-разному. Наиболее существенно при этом следующее. Ротовое дыхание приводит к нарушению деятельности мимических мышц, круговой мышцы рта, языка.

При нормальном носовом дыхании во время покоя кончик языка прилегает к небной поверхности передних зубов верхней челюсти. При ротовом же дыхании он как бы распластывается на дне полости рта. Вследствие отставания нервно-мышечного развития органов полости рта развивается глоссоптоз. Верхняя зубная дуга под действием щечной и жевательной мускулатуры суживается с боков. Сниженный тонус круговой мышцы рта способствует выдвижению фронтального участка верхней зубной дуги вперед. Создавшееся отрицательное давление в полости носа способствует формированию высокого («готического») неба. Увеличение тонуса мышц, опускающих нижнюю челюсть (они же смещают ее назад), вытягивание вперед слегка приподнятой головы, глоссоптоз способствуют смещению нижней челюсти назад. В силу названных причин у детей с ротовым дыханием чаще всего развивается дистальный прикус (дистальная окклюзия) с глубоким резцовым перекрытием. Если язык прокладывается между зубными рядами, развивается, как правило, открытый прикус.

Исходя из вышеизложенного, нормализация носового дыхания является задачей первостепенной важности. Ее необходимо решать вместе с оториноларингологами.

10. Основные методы обследования в ортодонтии. Принципы формулирования ортодонтического диагноза.

1.Сбор анамнеза у ребенка

2.Сбор анамнеза у родителей

б.лицо в фас и профиль

5.Осмотр преддверия рта

6.Исследование собственно полости рта

язык, твердое и мягкое небо, зубы и характер их смыкания.

Диагноз – это краткое врачебное заключение о сущности заболевания и состояния больного, выраженное в терминах современной медицинской науки (Апанасенко Г. Л., Попова Л. А., 2000).

Различают два вида диагноза: предварительный и окончательный (заключительный). Предварительный диагноз ставится на основе данных, полученных при субъективном и объективном обследовании, т. е. у кресла больного. Окончательный диагноз формулируется после проведения дополнительных исследований.

Рассмотрим структуру предварительного диагноза.

В клинике ортодонтии принято формулировать описательный диагноз, состоящий из основного и сопутствующего. В основном диагнозе должны найти отражение следующие моменты:

– основная аномалия (основной считается аномалия прикуса; если у пациента имеется сочетание аномалий прикуса в нескольких плоскостях, основной является аномалия в сагиттальной плоскости – дистальная и мезиальная окклюзии) и патогенетически связанные с ней осложнения;

– аномалии зубных рядов и отдельных зубов;

– аномалии мягких тканей преддверия рта, уздечек губ, языка;

– дефекты коронок зубов и зубных рядов;

– стоматологические заболевания, не относящиеся к сфере деятельности врача-ортодонта (кариес, гингивит и т. д.).

При формулировке диагноза необходимо применять термины в соответствии с классификацией, принятой в данной клинике или на кафедре.

Окончательный диагноз по своей структуре не отличается от предварительного и должен состоять из двух частей – основного и сопутствующего диагноза. Вместе с тем он должен включать формулировки, уточняющие этиологию аномалии, ее патогенез (например, неправильное положение челюсти относительно основания черепа, макро– или микрогнатия, нарушение развития альвеолярных отростков и т. д.), клиническую форму аномалии, степень сужения зубных рядов и недостаточности апикального базиса. Таким образом, отличие окончательного диагноза от предварительного заключается в том, что он составляется с соблюдением трех основных принципов: 1) нозологического (указание вида аномалии в соответствии с принятой классификацией); 2) этиологического (указание причины) и 3) патогенетического (указание характера и локализации имеющихся нарушений в развитии).

11. Биометрические методы измерения диагностических моделей челюстей (методы Тона, Коркхауза, Пона).

Метод Пона

Метод позволяет определить индивидуальную норму ширины зубных дуг. Pont установил зависимость между суммой ширины коронок верхних четырех резцов и шириной зубных дуг в области премоляров и моляров.

1. На 4 ! 4— середина межбугровой фиссуры.

На 6 ! 6— пересечение продольной и первой поперечной фиссур.

3. На нижних 4 ! 4 — контактная точка между 5 4 ! 4 5

4. На нижних 6 ! 6 — вершина дистального щечного бугра для 4-х бугровых моляров и вершина среднего бугра для 5-ти бугровых моляров.

Для расчета применяют формулу:

Премолярный индекс: сумма ширины верхних 4-х резцов x 100%= Расстояние между 4¦4

Молярный индекс: сумма ширины верхних 4-х резцов x 100%= Расстояние между 6¦6

Соответственно из этой формулы можно вычислить индивидуальную норму ширины зубных дуг, которую сравнивают с шириной, измеренной на моделях по таблицам находят среднестатистические данные и выясняют на какую величину сужен или расширен зубной ряд соответствующей челюсти.

Linder и Harth проверили метод Pont и внесли поправки: премолярный индекс — 85, молярный индекс — 65.

В норме ширина зубных дуг на нижней и верхней челюсти равны.

Метод Коркхауза

Коркхауз установил, что между суммой ширины постоянных верхних резцов и длиной переднего отрезка зубной дуги имеется зависимость, которая представлена в табл. 4.

Длину переднего отрезка верхней зубной дуги измеряют от контактной точки между центральными резцами до точки, расположенной на пересечении средней линии с линией, проведенной через передние измерительные точки по Пону, т. е. на премолярах.

Алгоритм измерения модели верхней челюсти по методу Коркхауза:

1. Определить сумму ширины четырех резцов.

2. Определить длину переднего отрезка зубной дуги. Для этого на модели соединить точки Пона на премолярах, положив на них линейку. Опустить перпендикуляр от контактной точки между резцами на линию, соединяющую точки на премолярах, и с помощью штангенциркуля измерить это расстояние.

Зависимость суммы четырех резцов и длины переднего отрезка верхнего зубного ряда по Коркхаузу

3. Сравнить фактическую величину переднего отрезка зубной дуги с искомой

Индекс Тона

При помощи специального штангенциркуля измеряли мезиодистальные размеры коронковых частей зубов. Измерения проводили в области экватора. У всех пациентов определялся индекс Тонна, который отображает взаимоотношение размеров зубов верхней и нижней челюсти:

Сумма ширины 4-х верхних резцов

Сумма ширины 4-х нижних резцов

Если величина соотношения больше 1,45 – значит у пациента индивидуальная макродентия верхних зубов, что может являться причиной ретенции зубов. Величина соотношения меньше 1,25 говорит об индивидуальной макродентии нижних зубов.

12. Рентгенологические методы обследования в ортодонтии.

Рентгенографический метод в ортодонтии используется в целях диагностики и дифференциальной диагностики ЗЧА, определения плана и прогноза лечения, изучения динамики лечебного процесса и проведения научных исследований. Врач ортодонт современной практики располагает следующими методиками лучевой диагностики:

Источник