60 лучших цитат про доверие со смыслом

Отношения строятся на основе многих вещей, но доверие, пожалуй, является самым главным.

Чтобы построить глубокие отношения, люди должны друг другу полностью доверять. Именно так вы можете свободно выражать себя и быть самим собой без опасения, что вас осудят.

Доверие снижает напряжение и создает положительную энергию. Однако иногда доверие может быть подорвано самыми близкими людьми, что заставляет нас терять веру в хорошее.

Мы сделали подборку лучших цитат о доверии, которыми можно поделиться в социальных сетях, отправить близким людям и выразить свое отношение к людям.

Цитаты про доверие в отношениях

1. Лучший способ узнать, можете ли вы доверять кому-то, это довериться ему. | Эрнест Хемингуэй

2. Лучшее доказательство любви — доверие. | Неизвестный

3. «Я доверяю тебе» — лучший комплимент, чем «Я люблю тебя», потому что ты не всегда можешь доверять человеку, которого любишь, но ты всегда любишь человека, которому доверяешь. | Неизвестный

4. Тому, кто небрежно относится к правде в мелочах, нельзя доверять важные дела. | Альберт Эйнштейн

5. Доверие, как зеркало, вы можете починить его, если оно сломано, но вы все равно видите трещину в отражении. | Леди Гага

6. Я не расстроен тем, что ты мне солгал, меня расстраивает то, что с этого момента я не могу тебе верить. | Фридрих Ницше

7. Не доверяй человеку, который однажды нарушил слово. | Уильям Шекспир

8. Когда приходит недоверие, уходит любовь. | Ирландская пословица

9. Вы должны доверять и верить в людей, иначе жизнь станет невозможной. | Антон Чехов

10. Доверие невинных — самый полезный инструмент лжеца. | Стивен Кинг

11. Доверие нужно заслужить, и оно должно прийти только по прошествии времени. | Артур Эш

12. Никогда не доверяй тому, кто обманывает тебя. Никогда не обманывай того, кто тебе доверяет. | Неизвестный

13. Никогда не доверяйте советам человека, попавшего в затруднительное положение. | Эзоп

14. Тот, кто недостаточно доверяет, не получит доверия. | Лао-цзы

15. Мудрые полагаются на идеи, а не обстоятельства. | Ральф Уолдо Эмерсон

16. Люди, которым по праву и полностью доверяют, ответят доверием. | Авраам Линкольн

17. Мы все эгоисты, и я доверяю себе не больше, чем другим, у кого хорошие мотивы. | Лорд Байрон

18. Доверие начинается с правды и заканчивается правдой. | Сантош Калвар

19. Измена хорошему человеку — это как выкинуть бриллиант и подобрать камень. | Неизвестный

20. Доверие умирает, а недоверие расцветает. | Софокл

21. Не расстояние портит отношения, а сомнения. | Неизвестный

22. Неизменность — истинная основа доверия. Либо сдержите обещания, либо не делайте их. | Рой Т. Беннет

Цитаты про доверие и обман

23. Доверие, как бумага, однажды скомкав, оно больше не будет идеальным. | Ирландская пословица

24. Просто доверяй себе, и ты узнаешь как жить. | Иоганн Вольфганг фон Гете

25.Не доверять друзьям позорнее, чем быть обманутым ими. | Конфуций

26. Отношения — это про доверие. Если вам приходится играть в детектива, пришло время двигаться дальше. | Неизвестный

27. Нужны годы, чтобы построить доверие, секунды, чтобы его разрушить, и вечность, чтобы его восстановить. | Неизвестный

28. Я доверяю себе. Нам необходимо это для выживания. | Йоко Оно

29. Доверие, как резинка, оно становится все меньше и меньше с каждой ошибкой. | Неизвестный

30. Вы должны доверять своей интуиции — вы должны доверять тому маленькому голосу внутри вас, который говорит вам, что именно говорить и что решать. | Ингрид Бергман

31. Есть две причины, по которой мы не доверяем людям. Первая — мы не знаем их. Вторая — мы их знаем. | Неизвестный

32. Я достаточно хороший человек, чтобы простить тебя, но недостаточно глупый, чтобы снова тебе доверять. | Неизвестный

33. Доверие открывает новые невообразимые возможности. | Роберт С. Соломон

34. Любите всех, доверяйте некоторым, не делайте плохого никому. | Уильям Шекспир

35. Когда вы полностью доверяете кому-то без малейшего сомнения, вы в конце концов получаете одно из двух: человека на всю жизнь или урок на всю жизнь. | Неизвестный

36. Поскольку вы считали, что я способен вести себя достойно, я так и сделал. | Пауло Коэльо

37. Перестань просить меня доверять тебе, пока я откашливаю воду с прошлого раза, когда ты позволил меня утопить. | Неизвестный

38. Когда начинаешь задаваться вопросом, можно ли кому-то доверять или нет, ты уже знаешь, что не можешь. | Неизвестный

39. Доверять тебе было моим решением. Доказать, что я прав, — твой выбор. | Неизвестный

40. Только те, кому вы доверяете, могут вас предать. | Терри Гудканд

41. В доверии себе постигаются все добродетели. | Ральф Уолдо Эмерсон

42. Не доверяйте всему, что вы видите. Даже соль выглядит, как сахар. | Неизвестный

Цитаты про доверие к людям

43. Моя любовь безусловна, но не мое доверие и уважение. | Неизвестный

44. Доверять другим — это хорошо, но гораздо лучше не делать этого. | Бенито Муссолини.

45. Любить кого-то — это значит дать человеку власть разбить разбить вам сердце, но доверять тому, что он этого не сделает. | Джуланна Мур

46. Будьте осторожны с тем, кому доверять и рассказывать о своих проблемах. Не всякий, кто улыбается вам — ваш друг. | Неизвестный

47. Одной обнаруженной лжи достаточно, чтобы вызвать сомнение в каждой высказанной истине. | Неизвестный

48. Касается ли это дружбы или отношений, все связи построены на доверии. Без этого у вас ничего нет. | Неизвестный

49. Самая дорогая вещь в мире — доверие. Нужны годы, чтобы его завоевать и доли секунды, чтобы его потерять. | Неизвестный

50. Доверять можешь кому угодно, но вот твердо рассчитывать – только на себя. | Макс Фрай

51. Мы никогда не бываем так уязвимы, как когда кому-то доверяем — но, как это ни парадоксально, если мы не можем доверять, мы не можем найти ни любви, ни радости. | Уолтер Андерсон

52. Всегда найдутся люди, которые причинят тебе боль. Нужно продолжать верить людям, просто быть чуть осторожнее. | Габриэль Гарсиа Маркес

53. Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, — это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. | Чарльз Буковски

54. Когда в отношениях нет доверия, в них всегда будут проблемы. | Неизвестный

55. Доверяй, но проверяй. | Русская пословица

56. Женщины не доверяют мужчинам в целом, и слишком доверяют им в частности. | Гюстав Флобер

57. Никогда не доверяй той версии, которую люди выдают о себе — она совершенно ненадежна. | Роберт Грин

58. Доверять сложно. Знать, кому доверять, еще сложнее. | Мария В. Снайдер

59. Если вы любите, и вас любят, доверяйте человеку и не беспокойтесь. Если вы не доверяете ему, то что вы с ним делаете? | Неизвестный

60. Доверие — это подарок. Не пытайтесь обменять его на что-нибудь другое. | Неизвестный

Источник

Что значит Верить

Верить – это значит быть сильным.

Верить – это значит быть способным принять то, что выходит за пределы понимаемого или осознаваемого. Верить – это значит доверять тому, что происходит, и как оно происходит.

Верить — это значит иметь точку опоры, стержень, основание, на котором можно строить.

Верить – это значит быть способным идти вперёд, делать шаг в неизведанное, не познанное, то, что может пугать, но вера даёт силы преодолеть страх неизвестности.

Вера помогает открывать то, что закрыто от нашего восприятия, так как, только приняв новое, наше понимание и восприятие становится шире, а чтобы принять новое, сделать шаг в неизведанное, нужна вера.

Вера – это опора, мост, между прошлым и будущим. Вера – это сила и уверенность в себе, в том пути, что мы выбираем, в тех поступках, что совершаем.

Вера позволяет найти нам то, что делает нас сильнее, то на чём мы строим наше мировоззрение, наши суждения и понимания о мире, о себе, о своём месте и предназначении.

Вера в сочетании с Любовью помогает нам сохранять внутреннее равновесие, справиться с внутренними противоречиями, найти согласие в принятии себя и мира такими, какие мы есть, без осуждения и упрёка.

Вера – это путь к новому и неизведанному.

С помощью Веры мы способны подняться выше, туда, где мы ещё не были.

Верить – это значит, двигаться вперед. Верить – это значит быть способным преодолеть себя, себя прежнего, став кем-то другим. Верить – это значит, жить. Верить – это значит, развиваться. Верить – это значит быть новым, творческим, интересным.

Вера ведёт нас и направляет. Вера позволяет нам сохранять себя и видеть тот путь, по которому мы идём.

Верить – это значит, принять своё предназначение. Верить – это значит доверять себе, своей интуиции, своему сердцу. Верить – это значит принимать верные, правильные решения. Верить – это значит жить в согласии с совестью, хранить чистоту сердца и помыслов.

Верить – это значит быть живым, настоящим, верным Богу.

Источник

Вера — это шаг из лодки на воду

Постоянно употребляя слова «вера», «верить», «верующий», подхватывая за священником или диаконом «Верую во Единого…», задумываемся ли мы о том, что это такое — вера? Что значит верить в Бога? Почему один человек верит в Бога, а другой нет, в чем разница между этими двумя людьми? Как и почему обретает веру вчерашний безбожник? Попробуем прояснить это для себя с помощью главного редактора нашего журнала игумена Нектария (Морозова).

|

— Прежде всего — что есть вера? Это рациональное убеждение, некий вывод, к которому человек приходит, наблюдая и размышляя, — или это иррациональное душевное (духовное) состояние? Что должен сделать человек, чтобы прийти к вере?

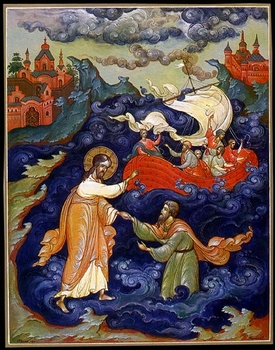

— На вопрос о том, что есть вера, лучше всего ответил, безусловно, апостол Павел в Послании к Евреям: осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (11, 1). Нам хорошо известно, что такое доверие. Мы общаемся с человеком, и благодаря его поступкам, его поведению по отношению к нам у нас возникает доверие к нему. Вера в Бога — это тоже доверие к Нему. Но здесь человек должен — даже совсем Бога не зная, не видя еще Его в своей жизни — поверить в то, что Он есть. Это очень похоже на тот самый шаг апостола Петра — с борта лодки на вздымающийся вал Генисаретского озера (см.: Мф. 14, 29). Петр совершает этот шаг по слову своего Учителя.

Как возникает вера в сердце человека — на этот вопрос до конца ответить невозможно. Вокруг нас масса людей, верующих и неверующих; как среди тех, так и среди других есть люди добрые, честные, милосердные, порядочные… И невозможно провести черту, сказать: вот этот тип людей с неизбежностью приходит к вере, а вот этот нет. Вера — это встреча с Богом, и она у разных людей происходит по-разному. Один человек переживает эту встречу непосредственно и не нуждается в рассуждениях, а другой думает, анализирует и приходит наконец к выводу, что Бог есть, и эта уверенность ума передается его сердцу. Один только разум, без участия сердца, к вере не приводит. Есть сколько угодно ученых, прекрасно понимающих, что ни одна из существующих научных теорий не объясняет зарождения вселенной, но неспособных почему-то сказать: «Верую, Господи и Создателю». Воспользоваться анализом может только тот человек, у которого встреча с Богом в сердце произошла. Есть такие слова в Апокалипсисе: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (3, 20). Кто-то услышит этот стук и откроет дверь — будучи ученым и придя в конце концов к выводу о бессилии науки в объяснении определенных вещей. Кто-то вдруг услышит стук, раздававшийся на самом деле всю его жизнь — получив нежданную помощь в скорби. А кто-то — когда его все бросят, когда он останется совсем один. И поймет, может быть, впервые, что есть Кто-то, Кто его любит. Но каждый из них узнает Бога, до той поры неведомого, в ощущении, которое ни с чем не перепутаешь. Потому что встреча с Богом предполагает узнавание. Ответить на вопрос, почему человек узнал Отца именно в этот момент, а не раньше, не позже — невозможно, конечно. Но любого из нас можно сравнить с плодом, висящим на ветке и созревающим в свой срок. Просто кто-то созреет, а кто-то так и провисит и упадет в конце концов с этой ветки несозревшим… Что такое вера? Одним словом можно ответить так: вера — это чудо.

— Вот, чудо произошло… И что дальше? Как укрепиться в вере? Как не потерять ее? Ведь бывает, что человек веру теряет.

|

| Бушков В.А. Хождение Иисуса Христа по водам. Палех |

— Люди часто спрашивают: что надо, чтоб укрепилась вера? Чтоб из зернышка она превратилась в могучее дерево? А для этого нужно по вере жить. Святых подвижников спрашивали: как обрести дар любви? И они отвечали: делай дела любви, и сердце твое обретет любовь. То же и с верой. Ведь есть вера ума, а есть вера сердца. Есть вера-знание, а есть вера-опыт. До того, как апостол Петр пошел по воде, он тоже знал, что для Бога все возможно, но знал теоретически. А ступив на воду, он обрел опыт — опыт веры. И такого опыта в жизни Петра, в жизни других апостолов и святых угодников оказалось много. По сути, Евангелие требует, чтоб мы пошли по воде. Оно требует от нас того, что с точки зрения земного разума — «здравого смысла», не учитывающего Вечности, — не только неразумно, но и вредно. Скажем, подставлять правую щеку, если ударили по левой (см.: Мф. 5, 39) — разве не вредно? Человек может спрашивать: ну хорошо, я исполню все, что требуется, а что со мной будет-то после этого? А может этого вопроса не задавать, а просто исполнить все, как велел Господь. И если человек поступит таким именно образом, он почувствует: там, куда он ступил, там, где не только почвы, даже воды не было — там есть опора, и она крепче всех земных опор. Так приходит опыт веры: я сделал что-то, послушавшись Господа, и Он меня не подвел, Он оказался верен. Бывает и иначе. Бывает, что человек обращается к Богу из бездны отчаяния, когда, кажется, никакого выхода из его ситуации нет и быть не может — и вдруг стены колодца, на дне которого человек себя видит, рассыпаются, и он выходит на Божий простор. Господь вмешался, потому что Он всегда рад прийти на помощь. И это тоже опыт, из которого рождается живая вера. Так человек ее обретает, так он в ней растет и укрепляется. А теряет — противоположным образом. Когда человек не складывает крупицы своего опыта в сокровищницу сердца, не отвечает Богу благодарностью, когда он говорит Богу: нет, я этого не хочу, не воспринимаю, не понимаю — тогда и происходит оскудение веры. Внезапно веру потерять нельзя; к потере веры человек идет, так же, как и к обретению веры. И то, и другое — результат множества маленьких шагов, которые мы совершаем. Потому важно вовремя понять, как опасны мелкие, незаметные, неосознаваемые шаги в сторону от Христа.

— От иного психолога можно услышать, что вера — это всего лишь оптимальный для определенных натур способ жить, уход от всех проблем. Боюсь, что моя натура именно такова. Я знаю, что не могу без веры обойтись; но — вот парадокс — именно поэтому меня преследует сомнение в истинах веры. Мне думается, что я верю только потому, что вынуждена; что моя вера имеет характер некоей условленности с самою собою: «Чтобы жить — давай условимся, что для нас с тобой отныне вот так, а не иначе». Что бы Вы сказали на это?

— Вы крайне усложнили то, что на самом деле очень просто. Вера — это действительно способ жить. Более того — единственный способ жить по-настоящему. Не существовать, не выживать, не коротать жизнь, а именно жить. Жизнь — это Божий дар. Множество людей растрачивают этот дар впустую, попирают его ногами, бездумно играют с ним или превращают его в некое постоянное для себя мучение — а живет-то по-настоящему меньшинство! Живут те, для кого жизнь — дар от Бога. И если человек выбирает жизнь с Богом, то это не психологический прием, применяемый им к самому себе, не условленность с самим собой, не субъективный выбор, связанный с особенностями личности, нет, это просто единственный верный путь. И совершенно не надо этого бояться.

А что касается того, что вера есть уход от проблем — вера на самом деле порождает огромное количество проблем. Для человека, познавшего Бога, врать — проблема, поступить корыстно — проблема, отказать ближнему в помощи — проблема. Вещи, которые раньше казались нравственно нейтральными, обретают именно нравственную окраску. Добро и зло явственно расходятся по своим полюсам, и человек лишается возможности компромисса. Сказать, что с верой жить проще, чем без веры, может только человек, не имеющий о вере никакого понятия. Вера — это не уход от ответственности, а, напротив, полная ответственность человека за его жизнь.

|

— Но разве нет, разве не было людей неверующих, но при этом совестливых? Разве они, оказываясь перед трудным выбором, не принимали ответственность на себя, не поступали нравственно? И можем ли мы назвать жизнь иного неверующего человека ущербной и неполноценной, если это великий ученый, например?

— В том-то и дело, что вера — не компенсация неполноценности, не удел неудачников. В жизни есть много вещей, которые вполне могут человека удовлетворять. Но о людях, которые «прекрасно» обходятся без веры, Господь в Священном Писании говорит: Не имать Дух Мой пребывати в человецех сих во век зане суть плоть (Быт. 6, 3). Человек может стать настолько плотяным, настолько земным, что его душа практически умирает в нем, и дух угасает, и он даже не ощущает потребности в том, для чего он создан. Но это тоже свободный выбор человека, и тоже некий итог, к которому он может прийти. Безрелигиозная совесть, о которой так много говорили в советские времена, — это та самая лукавая совесть, об очищении от которой молится священник в молитве Великого входа. По-настоящему верующий человек никогда не станет утверждать: «Я живу по совести», потому что знает: его совесть лукава. С помощью безрелигиозной совести человек себя обманывает. Люди, которые не обманывали себя, — святые — видели себя великими грешниками. Они смотрели на себя теми глазами, которыми смотрит на нас Господь. А обычный человек видит себя лучше, чем он есть. Человек, считающий, что его совесть чиста, нечестен с собою. «Чистая революционная совесть» железных большевиков и пламенных комсомольцев не мешала им, напротив, подвигала их на братоубийственную войну, террор, разрушение храмов. Есть субъективные критерии — их-то и выбирает для себя безрелигиозная совесть, причем каждый раз заново, в зависимости от эпохи — а есть незыблемый вечный критерий, это Господь.

— Что есть сомнение: гордыня рассудка, убежденного, что только он один может все постигнуть, или просто-напросто здравость рассудка, его нормальное функционирование? Что делать с сомнением — просто молиться? Или попытаться переубедить рассудок на его языке, то есть его же рассудочными доводами?

— Сомнение сомнению рознь. Есть сомнения, которыми колеблет наш ум враг. Все то, что делает в отношении нас враг, вменяется не нам, а ему. Другое дело — находят ли эти сомнения, колебания какую-то почву для себя в нас. Здесь начинается область уже нашей ответственности. Если мы укрепляем, развиваем, культивируем возникающие сомнения в своем сердце и сознании, значит, мы сами по той или иной причине склонны к ним. По какой же причине? Заметьте: люди нечестные и непорядочные бывают, как правило, недоверчивы и подозрительны к другим. Они никому не доверяют, потому что знают, что им самим доверять нельзя, и судят о других по себе. Так и здесь. Человек верный и преданный Богу не усомнится в Нем: если уж на меня, грешного, можно положиться, то тем паче на Господа.

— Значит, любое обдумывание, продумывание, следовательно, развитие своих сомнений — это заведомо грех?

— Мыслительная способность — это то, что дано человеку для созидания. Для созидания души, дома душевного, собственной жизни и жизни вокруг себя. А бывает так, что мыслительный процесс выходит из-под контроля и становится хозяином человека. Тогда уже не мысль для человека, а человек для мысли. Должен ли человек думать? Да, он мыслящее существо, он должен думать. Но мыслительная деятельность должна находить опору в его сердце. Если вера у человека только в голове, он будет постоянно колебаться. Как только она спустится в область сердца, сомнения уйдут. Что для этого нужно? Для этого нужно стать проще. Потому что Бог — существо совершенно простое. А человек стал сложным в результате грехопадения. Но, по мере обретения той простоты, которую сообщает нам христианство, человек обретает способность верить просто, как дети. Почему Господь говорит: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18, 3)? В чем секрет этой детской веры? Ребенок не умеет не доверять. Вот он потерялся, мы подходим к нему, берем за руку и говорим: «Пойдем, отведу тебя к маме». И он вкладывает свою ладошку в нашу и спокойно идет за нами. А мы, взрослые, недоверчивы: даже и того человека, который искренне предлагает нам помощь или спрашивает о нашем здоровье, мы в чем-то подозреваем. Это наша испорченность, искореженность грехом — с одной стороны, а с другой — горьким опытом нашей жизни. Но каждый человек призван обрести веру детскую. Перестать копаться в своих сомнениях, в своих рассуждениях и обратиться к своему непосредственному опыту. Ведь у каждого верующего он есть — опыт непосредственного участия Бога в его жизни. У каждого была такая минута, когда он не мог не понять: это Господь. Когда приходит сомнение, нужно просто вспомнить эту минуту — когда твоя рука легла в руку Божию. Ты же тогда знал, что это Он? Почему же теперь не веришь? Чем ты загромоздил свою дорогу к Богу? Что ты здесь настроил, какие рассуждения? Это все тебе не нужно. Когда мы вкладываем свою руку в руку Божию и Господь ведет нас путем порой трудным, жестким, но мы не вырываем своей руки, не убегаем — от этого вера крепнет.

— А что, если это самое «мне Бог помог» — лишь некое самовнушение, самогипноз, благодаря которому я смогла себя внутренне организовать и выйти из какого-то кризисного состояния?

— Если вы отказываетесь видеть помощь Божию и за нее благодарить, просив и получив ее, вы оказываетесь в числе тех самых девяти прокаженных, которые, будучи очищенными от проказы, не сочли нужным прийти и поблагодарить Христа (см.: Лк. 17, 12–19). Та душевная проказа, которой они страдали, была куда страшнее проказы телесной. Это неверие и неблагодарность, а вера дается благодарному сердцу. От неблагодарности и внутреннего предательства вера уходит.

|

— Я не раз читала о том, что в вере нельзя опираться на видимые, объективно свидетельствуемые чудеса — мироточение икон, схождение Благодатного Огня, отпечаток на Туринской Плащанице, благоухание мощей святых; что опора должна быть иной. Но мне все эти чудеса очень нужны!

— Такая странная вещь: признать чудо чудом и опереться на него можно, только если ты уже имеешь веру. Если веры нет, чудо не убедит. Человек даст ему какое угодно объяснение или вовсе никакого объяснения не даст — просто забудет о нем. Для многих репортеров, рассказывающих о нисхождении Благодатного Огня в Иерусалиме на Пасху, это только новость в потоке новостей: она не изменяет их, как, кстати, не изменяет человечества в целом. Видимые чудеса — гораздо менее чудеса, чем те, которые происходят в сердцах человеческих. То, что мытарь Закхей, взрослый, состоятельный, скорее всего, по-настоящему испорченный своей жизнью и профессией человек, залез на смоковницу, чтобы увидеть Христа, — чудо (см.: Лк. 19, 1–10). А то, что Солнце остановилось, — не чудо. Тот, Кто создал это солнце, может его и остановить. Тот, Кто создал море, может сделать так, чтобы оно расступилось. А вот обратиться к Богу человек может только сам, по своему личному выбору. И это действительно чудо. Чудо — когда человек молится и вдруг чувствует, что Господь слышит его молитву, что Он ему отвечает — не голосом, не светом, а вот этим прикосновением к сердцу. Вот это гораздо чудеснее, чем расступившееся море. Я, может быть, чье-то осуждение на себя навлеку, но скажу все же, что лично для меня схождение Благодатного Огня не так важно, как те маленькие, казалось бы, чудеса, которые Господь совершал в моей собственной жизни. И если бы вдруг выяснилось, скажем, что нет никакого Благодатного Огня, что это просто трюк, как утверждают некоторые (сам я так не думаю, безусловно) — моей веры это нисколько не поколебало бы. Если вера человека рушится, как карточный домик, от разоблачения чуда — значит, это вовсе не вера. Видимое чудо у нас могут отнять, а вот то чудо, которое ведомо мне одному, которое произошло в моем сердце, никто и никогда у меня не отнимет. Повышенное внимание к видимым чудесам, стремление опереться на них в вере сродни стремлению опереться на костыли. Это слабость, хотя слабость не постыдная, естественная для нас. Однако надо учиться ходить без костылей.

Но еще раз скажу: для того чтобы с нами происходили эти подлинные, невидимые миру чудеса, надо стать как можно проще, не путаться в собственных мыслях. Есть вещи, которые не поддаются анализу. Мы можем анализировать внешние события и какие-то происходящие у нас в душе процессы, но наши взаимоотношения с Богом препарировать и анализировать, словно данные научного эксперимента, не надо. Надо понять, что нас лишает благодати, а что помогает ее стяжевать. Когда-то Господь не дает нам благодати, потому что это преждевременно, нам она сейчас не будет полезна; когда-то — чтоб у нас не сложилось впечатление, что она легко дается. Но в основном — гнев, осуждение, тяжелые, грубые грехи лишают наc благодати. И если мы постараемся избавиться от них, мы увидим, что есть еще какие-то, казалось бы, мелкие вещи, которые тоже лишают нас благодати. Есть что-то такое в нас самих, что благодати противится. Если мы это понимаем, значит, мы учимся благодатной жизни. А благодать и вера — понятия неразрывные, потому что подлинная вера — это дар благодати Божией. Когда в человеке вера жива, он ее ощущает именно как жизнь. От какой смерти нас Господь спас? От той, которою является на самом деле жизнь без Него. Чувство жизни с Богом — это и есть вера.

— Есть ведь какая-то связь между сомнением и грехом. Человеку, не желающему или не находящему в себе сил расстаться со своими грехами, подсознательно надо, чтоб не было никакого Создателя и Судии.

— Когда мы молимся, просим: «Господи, помоги, я пропадаю без Тебя», мы верим, что Он есть, что Он нас слышит и придет на помощь. Если бы не верили, то не молились бы. Но вот другая ситуация: человеку не нужна уже помощь, и он собирается совершить некий грех. Однако совесть подсказывает: Тот, Кому ты молился, — здесь, Он никуда не пропал. Как ты молился перед Его лицом, так ты и грешишь — перед Его лицом. А человек говорит: нет, это не так, где оно, это лицо. В старину были люди, которые полотенцами занавешивали иконы в своем доме прежде, чем совершить нечто греховное. Так же и Адам прятался от Творца своего между деревьями рая, как сказано в Книге Бытия (3, 8). Если человек, получивший от Бога дар веры, будет по вере жить, она будет в нем укрепляться, в противном случае — незаметно уйдет от него.

— Этим, наверное, и объясняется испуг грешного человека при встрече с чудом, желание, чтоб чуда не было, чтоб оно оказалось обманом зрения или чьим-то трюком?

— Если вас пугает чудо Божие, значит, у вас, как у жителей страны Гадаринской, есть свои свиньи, которые вам дороги, и вам не хочется, чтобы они бросились в озеро и там погибли (см.: Мк. 5, 11–14; Лк. 8, 32–34; Мф. 8, 30–34). Свиньи бывают разные, у кого-то они большие, толстые, хрюкают, трудно их не заметить, а у кого-то вполне симпатичные розовые свинки — но совесть-то подсказывает, что это свинки все-таки! Оттого и страшно, что вот сейчас явится Господь — и все то, что в нас несовместимо с Его светом, обнаружится и будет вытеснено, изгнано прочь. Страх и желание отвернуться в данном случае — защитная реакция. Однако в силах человека — каждый раз — сказать: «Господи, такой, как я есть — я боюсь Тебя; но я хочу научиться Тебя любить. Потому что я понимаю, что без Тебя пропаду».

— Сомнение и маловерие — как соотносятся эти понятия? Это одно и то же или нет?

— Это понятия очень близкие. Помните, Господь говорит Петру, протягивая ему Свою руку: маловерный! зачем ты усомнился? (Мф. 14, 31). Маловерие — это малая вера, вера, которая живет в человеке, но не заставляет человека жить в соответствии с нею. Помните эпизод с исцелением бесноватого отрока? Отец этого отрока говорит Господу: если что можешь, сжалься над нами и помоги нам (Мк. 9, 22). У него есть вера, ее хватает на то, чтобы обратиться к Учителю, но не хватает на то, чтобы верить в Его всемогущество.

— Есть люди, которые говорят, что не могут поверить в Бога и во все, что происходит в Церкви: «Нет веры, и все. Такой (такая) я, видно, по природе — неверующий (неверующая)». Что бы Вы сказали такому человеку?

— Ничего бы говорить не стал. Бесполезно что-то говорить, доказывать человеку, который сам выставляет щит меж собой и Богом. О таком человеке нужно молиться, чтоб Господь его просветил. И являть ему ту любовь, которая в христианах, — главное свидетельство о привлекающем к себе сердца человеческие Боге Любви.

Беседовала Марина Бирюкова

Журнал «Православие и современность», №22 (38), 2012 г.

Источник