Болезнь штаргардта что это значит

Макулярная дистрофия Штаргардта (Stargardt’s macular dystrophy, STGD) — наиболее частая наследственная макулярная дистрофия, ее встречаемость составляет 1 на 10000; болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Большинство случаев манифестирует снижением центрального зрения в начале второго десятилетия жизни. Обычно развивается макулярная атрофия с желто-белыми хлопьевидными отложениями на уровне пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) в заднем полюсе глаза.

Отложения по форме могут быть округлыми, овальными, полулунными или напоминать рыбу (писциформные). Овальная зона макулярной атрофии на ранних стадиях может иметь вид «кованой бронзы». Однако в начале заболевания хлопьевидные отложения могут отсутствовать, и макулярная атрофия может быть единственной аномалией; но, как правило, отложения появляются позже. Картина желтопятнистого глазного дна (fundus flavimaculatus, FFM) развивается при появлении хлопьевидных отложений при отсутствии макулярной атрофии.

Болезнь Штаргардта и желтопятнистое глазное дно вызываются мутациями одного и того же гена; оба типа изменений могут наблюдаться в одной семье. У большинства пациентов с желтопятнистым глазным дном впоследствии развивается макулярная атрофия.

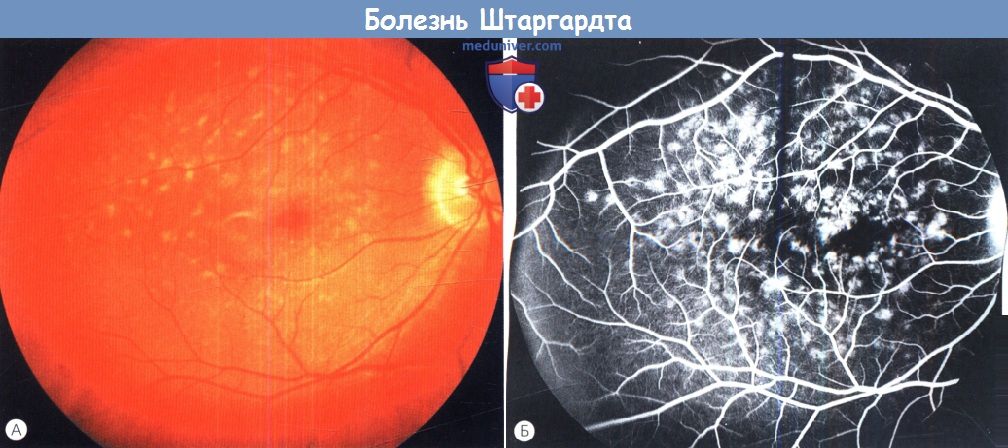

И при болезни Штаргардта, и при желтопятнистом глазном дне при флюоресцентной ангиографии в ранней фазе классически наблюдается темная или скрытая сосудистая оболочка. Это происходит вследствие избыточного накопления липофусцина пигментным эпителием сетчатки, вследствие чего экранируется флюоресценция капилляров сосудистой оболочки. Хлопьевидные отложения сетчатки на ранних стадиях своего развития на ФАГ выглядят гипофлюоресцентными, но позже они становятся гиперфлюоресцирующими вследствие атрофии пигментного эпителии сетчатки.

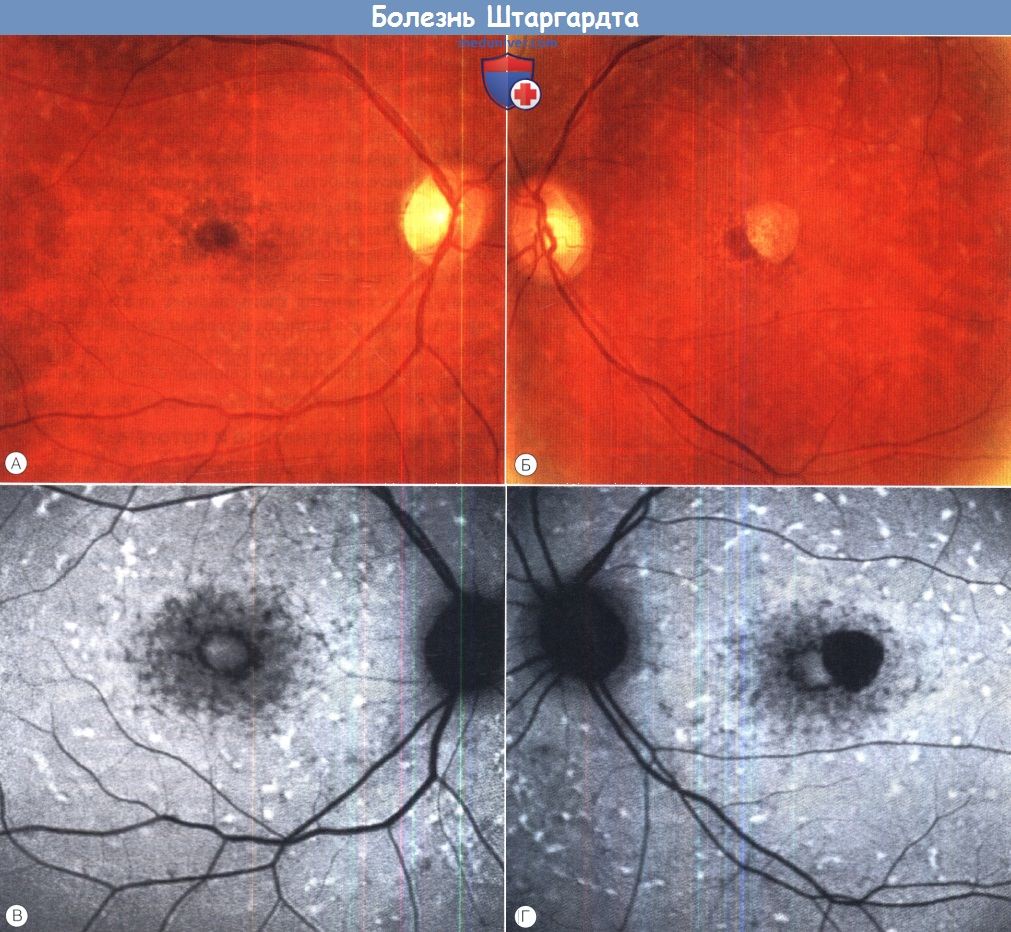

С целью подтверждении диагноза в качестве альтернативы ФАГ выполняется исследование аутофлюоресценции, в основе которого лежит фиксация флюоресценции липофусцина пигментного эпителия сетчатки. Аномальное накопление липофусцина, наличие активных и резорбирующихся хлопьевидных отложений и атрофия ПЭС — характерные признаки, выявляемые при исследовании аутофлюоресценции. У детей при ухудшении зрения вследствие макулярной дисфункции и отсутствии изменений глазного дна ФАГ все еще информативна; малозаметный окончатый дефект в центре макулярной зоны или темная сосудистая оболочка помогают подтвердить диагноз.

При оптической когерентной томографии (ОКТ) часто выявляется утрата или выраженное нарушение архитектоники наружных слоев сетчатки центральной зоны макулярной области, при относительной сохранности структуры периферической зоны макулы.

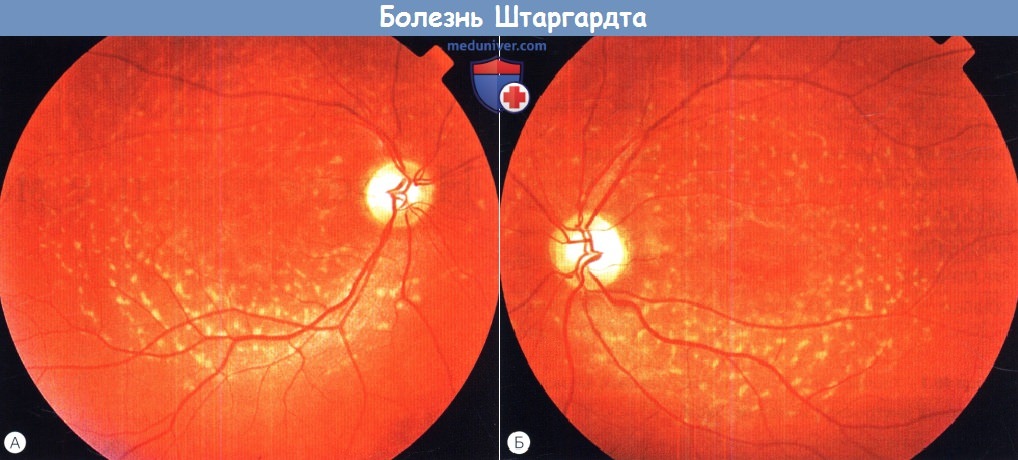

Желто-белые хлопьевидные отложения на уровне пигментного эпителия сетчатки заднего полюса.

Рано развившаяся макулярная атрофия.

б) Электрофизиология. Электрофизиологические изменения при болезни Штаргардта вариабельны. Часто регистрируется аномальная электроокулограмма (ЭОГ), что указывает на генерализованную дисфункцию пигментного эпителия сетчатки. Паттерн-электроретинограмма (ПЭРГ) и фокальная электроретинограмма обычно угасшие или их амплитуда значительно снижена, что свидетельствует о макулярной дисфункции. Ганцфельд-ЭРГ на момент постановки диагноза может быть не изменена (1-я труппа) или свидетельствовать об обширном поражении сетчатки (2-я и 3-я группы):

Группа 1: тяжелые аномалии паттерн-ЭРГ при нормальной ганцфельд-ЭРГ.

Группа 2; дополнительно генерализованная дисфункция колбочек.

Группа 3: генерализованная дисфункция колбочек и палочек.

Эти группы не зависят от возраста дебюта заболевания или его длительности; электрофизиологические группы могут представлять различные фенотипические подтипы и, следовательно, могут оказаться информативными при составлении прогноза. У пациентов первой группы отмечается более высокая острота зрения, более ограниченные зоны распространения хлопьевидных отложений и макулярной атрофии; у пациентов третьей группы наблюдается более тяжелое снижение остроты зрения, более обширная зона распространения хлопьевидных отложений и тотальная макулярная атрофия.

в) Молекулярная генетика и патогенез. В основе патогенеза болезни Штаргардта/желтопятнистого глазного дна лежат мутации гена АВСА4, которые также вызывают развитие пигментного ретинита и колбочко-палочковой дистрофии. АВСА4 кодирует трансмембранный rim-протеин дисков наружных сегментов палочек и колбочек, участвующий в транспорте ретиноидов из фоторецептора в пигментный эпителий сетчатки. Дефект этого транспорта приводит к накоплению флюорофора липофусцина, А2Е (N-ретинилиден-N-ретнилэтаноламина) в пигментном эпителии сетчатки, что вызывает его гибель и приводит к вторичной дегенерации фоторецепторов.

Описано более 500 вариантов последовательности АВСА4, что демонстрирует высокую аллельную гетерогенность; вследствие этого идентификация патогенной последовательности такого огромного (50 экзонов) полиморфного гена вызывает значительные трудности. Можно с уверенностью предсказать, что нонсенс-мутации, оказывающие выраженное влияние на кодируемый протеин, будут являться патогенными. При анализе миссенс-мутаций возникают большие трудности, поскольку такие варианты последовательности часто встречаются и в контрольных образцах; вследствие этого подтвердить патогенность выявленной мутации бывает очень проблематичным.

Прямое подтверждение патогенности можно получить лишь при функциональном анализе кодируемого мутантным геном протеина. При болезни Штаргардта чаще всего выявляются мутация ген АВСА4 Gly-1961Glu; также часто встречается мутация Ala1038Val.

Часто возможно установить корреляцию между типом и комбинацией мутаций АВСА4 и тяжестью фенотипических проявлений. Например, биаллельные нуль-мутации обычно вызывают развитие фенотипа колбочко-палочковой дистрофии, нежели болезни Штаргардта. Вариабельность фенотипических изменений сетчатки объясняется различными сочетаниями мутаций АВСА4, возникающими в пределах одной семьи; вероятно, что на внутрисемейную вариабельность также влияют дополнительные гены-модификаторы или факторы среды.

Накопление продуктов метаболизма липофусцина, в том числе и А2Е, наблюдается при болезни Штаргардта и у АВСА4 нокаут-мышей (abca4-/-); это приводит к образованию свободных радикалов, выбросу проапоптотических митохондриальных протеинов и дисфункции лизосом. Вследствие этого развивается дисфункция и гибель клеток пигментного эпителия сетчатки, приводящая к гибели фоторецепторов.

Синтез А2Е замедляется при помещении abca4-/—мышей в полную темноту и ускоряется при добавлении в их пищу витамина А. Представляется обоснованным рекомендовать пациентам с болезнью Штаргардта избегать дополнительного потребления витамина А и пользоваться темными солнечными очками с ультрафиолетовыми фильтрами. Мы также рекомендуем диету, богатую антиоксидантами, которая замедляла гибель фоторецепторов на животных моделях дистрофий сетчатки. Больным детям может потребоваться помощь по поводу слабовидения и образовательная поддержка.

Риск рождения у пациента больного ребенка составляет 1% (эта вероятность увеличивается, если партнер пациента — его близкий родственник). Частота носительства болезни Штаргардта составляет 1 на 50; вероятность того, что партнер является бессимптомным носителем патогенной измененной последовательности гена АВСА4, составляет 1 на 50.

г) Перспективны направления терапии. Новые терапевтические подходы к лечению болезни Штаргардта включают в себя препараты, воздействующие на АТФ-зависимый транспортный механизм, и, таким образом, ускоряющие АВСА4-зависимый транспорт ретиноидов, или замедляют зрительный цикл, снижая продукцию А2Е. Возможно, более эффективным окажется прямое ингибирование токсических эффектов А2Е. Были разработаны фармпрепараты, действующие в каждом из этих трех направлений; вероятно, что в ближайшем будущем будут проведены клинические испытания на людях. Подобные препараты могут оказаться эффективными при лечении и других макулярных дегенераций, сопровождающихся накоплением липофусцина, например болезни Беста.

Другие направления терапии включают в себя ген-дополняютцую терапию (gene supplementation), клеточную терапию или методики с применением стволовых клеток, направленные соответственно на повышение содержания факторов роста или трансплантацию клеток пигментного эпителия сетчатки/фоторецепторов. Вероятно, скоро будут проведены клинические испытания клеточной терапии/стволовых клеток.

Флюоресцентная ангиограмма; видны «темная хориоидея» и точки просачивания.

Для сравнения вверху приведена фотография глазного дна.

Характерная картина при исследовании аутофлюоресценции глазного дна, видно аномальное накопление липофусцина,

активные и резорбирующиеся хлопьевидные отложения и атрофия ПЭС.

Для сравнения приведена фотография глазного дна (вверху).

отмечается утрата архитектоники наружных слоев сетчатки центральной зоны макулярной области при относительной сохранности структуры сетчатки периферических зон макулы.

В зоне центральной ямки видна деструкция наружных слоев сетчатки.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Ювенильная макулярная дегенерация (болезнь Штаргардта)

Ювенильная макулярная дегенерация сопровождается дистрофическими изменениями желтого пятна сетчатки. Первыми симптомами заболевания является двустороннее снижение зрения, возникающее в возрасте 10-20 лет.

Классификация

Выделяют несколько форм болезни Штаргардта, которые зависят от зоны распространения патологического процесса:

- Макулярная область;

- Средняя периферия;

- Парацентральная зона;

- Смешанная форма (патология расположена как в центре, так и на периферии).

Этиология

Путем генетического анализа было установлено, что ювенильная макулярная дегенерация наравне с желто-пятнистым глазным дном является фенотипическим проявлением одной и той же мутации. Тип наследования этой патологии обычно аутосомно-рецессивный, но иногда и аутосомно-доминантный.

Методом позиционного клонирования установлен локус гена, который экспрессируется в фоторецепторах.

Патогенез

При болезни Штаргардта происходит выраженное накопление липофусцина, которые ингибирует окислительную функцию лизосом. В результате увеличивается кислотность клеток глазного дна и нарушается их мембранная целостность.

Клиническая картина

Если речь идет о центральной дистрофии Штаргардта, то внешне зона макулы выглядит как «бычий глаз», «битый металл», «кованая бронза» или атрофия хориоидеи.

При «бычьем глазе» имеется темная центральная зона, которая окружена кольцом гипопигментации. Далее обычно следует еще одно кольцо гиперпигментации. При этом сосуды сетчатки не изменены, отмечается бледность диска зрительного нерва с темпоральной стороны (атрофия нервных клеток в папилломакулярном пучке). Макулярное возвышение и фовеолярный рефлекс отсутствуют.

При желто-пятнистом глазном дне в заднем полюсе глаза (ретинальный пигментый эпителий) имеются желтовато-белые пятна, форма и величина которых различна. С течением времени величина и форма пятен изменяется, цвет из становится из желтого сероватым, а границы размываются.

Диагностика

Важную роль в диагностике ювенильной макулярной дегенерации играет время появления первых симптомов (в детском или юношеском возрасте).

При гистологическом исследовании можно обнаружить увеличение пигмента в центральной области глазного дна. Также возникает атрофия или комбинация атрофии и гипертрофии пигментного эпителия сетчатки. Вещество желтых пятен состоит из липофусциноподобного материала.

Периметрия у пациентов с заболеванием Штаргардта позволяет выявить относительные или абсолютные скотомы. Размер их зависит от сроков заболевания и его распространенности. Если речь идет о желто-пятнистом глазном дне, то макулярная зона обычно не задействована, поэтому изменений поля зрения может не быть.

Цветоаномалия чаще всего возникает при центральной локализации и проявляется дейтеранопией или красно-зеленой дисхромазией.

Иногда желто-пятнистое глазное дно не сопровождается снижением зрения. Однако пространственная контрастная чувствительность снижается во всех диапазонах частот (особенно в зоне средних пространственных частот). В центральной зоне в пределах 6-10 градусов отсуствует контрастная чувствительность колбочковой системы.

В начальных стадиях болезни Штаргардта центральной формы отмечается снижение макулярной электроретинограммы, а в поздних стадиях она отсутствует. Если поражается периферия, то изменения возникают только в развитых стадиях и проявляются снижением колбочковых и палочковых компонентов ретинограммы. При этом симптомы у пациентов, как правило, отсутствуют, а острота, поле зрения и цветовосприятие находятся в пределах нормы. Может быть незначительно снижена темновая адаптация.

При флуоресцентной ангиографии при нормальном фоне выявляют области гипофлуоресценции (или ее отсутствия) с видимыми хориокапиллярами. В макулярной области отсутствует свечение в результате накопления липофусцина, который экранирует флуоресцеин. Если зоны гипофлуоресценции становятся гиперфлуоресцирующими, то это говорит об атрофии пигментного эпителия сетчатки.

Дифференциальная диагностика

Диагностику может затруднять сходство клинических проявлений различного рода дистрофий макулы. Болезнь Штаргардта нужно отличать от семейных друз, пятен сетчатки Кандори, колбочковой (палочково-колбочковой) дистрофии, доминантной прогрессирующей дистрофии фовеа, ювенильного ретиношизиса, приобретенных лекарственных дистрофий, вителлиформной макулярной дистрофии.

Лечение

Провести патогенетически обоснованное лечение невозможно, поэтому пациенты с ювенильной макулярной дегенерацией являются инвалидами с детства. Эти пациенты требует мониторного наблюдения с определением границ поля зрения, выполнением электроретинографии и электроокулографии.

Чтобы уменьшить негативные последствия, рекомендуется пользоваться солнцезащитными очками и применять общеукрепляющие витаминные препараты.

Прогноз

При болезни Штаргардта отмечается прогрессивное снижение зрительной функции (особенно в юношеском или детском возрасте), что является следствием выраженных изменений в макуле.

Источник