- Чем отличается доброкачественная опухоль от злокачественной

- Характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей

- Общие свойства доброкачественных и злокачественных опухолей

- Виды опухолей

- Может ли доброкачественная опухоль стать злокачественной

- Малигнизация

- Причины и признаки возникновения малигнизации

- Стадии и этапы развития малигнизации

- Лечение и профилактика малигнизации

- Опухоль яичника

- Что провоцирует Опухоли и опухолевидные образования яичников:

- Лечение Опухолей и опухолевидных образований яичников:

Чем отличается доброкачественная опухоль от злокачественной

В медицине понятие доброкачественности означает лёгкое течение болезни, хорошие результаты лечения и неопасность для жизни. Под злокачественным процессом подразумевают разрушительное течение, сложность терапии, высокий риск смертности.

Для опухолей такое разделение условно. Тем не менее пациентам и врачам крайне важно определить вид опухоли. От этого зависят тактика лечения и прогноз.

Характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей

Существуют чёткие критерии:

- Отграничение опухоли от сопредельных тканей.

- Скорость роста.

- Способность к метастазированию.

- Гистологический портрет клеток.

- Выживаемость больного.

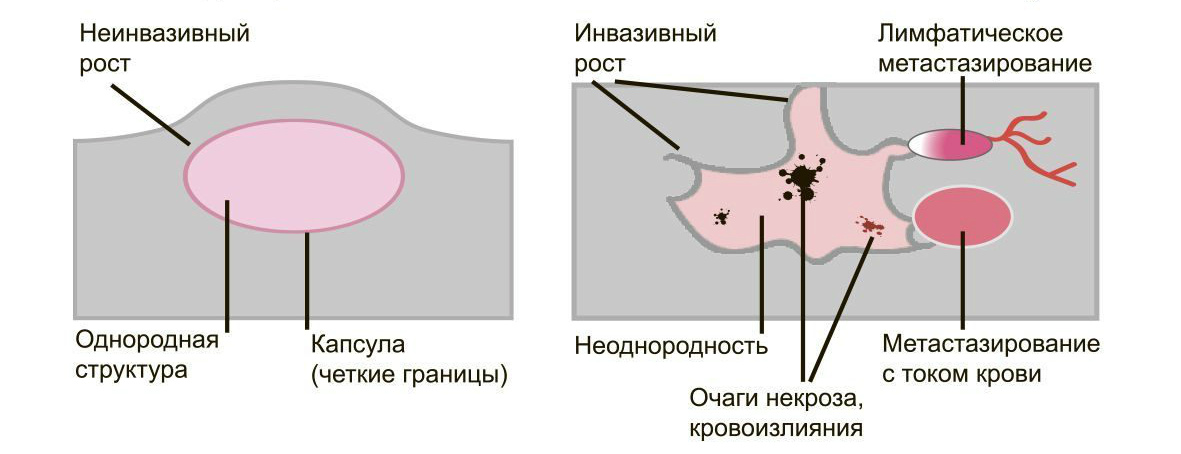

Доброкачественные опухоли чётко отграничены от здоровых тканей, часто имеют капсулу. Рак прорастает окружающие ткани, внедряется в сосуды, его контуры более аморфны.

Большинство доброкачественных опухолей могут расти годами, не проявляя симптомов. Карциномы растут быстро, нарушая функции органов и отравляя организм. Рост сопровождается утомляемостью, слабостью, потерей веса, болью.

Доброкачественные образования “сидят” на одном месте, постепенно растут и раздвигают здоровые ткани, подвижны при прощупывании. Раковые клетки слабо скреплены друг с другом, легко отделяются и разносятся лимфой и кровью по организму. Они оседают в лимфоузлах, костях, внутренних органах, образуя новые опухолевые очаги — метастазы. При пальпации узел спаян с тканями и не сдвигается.

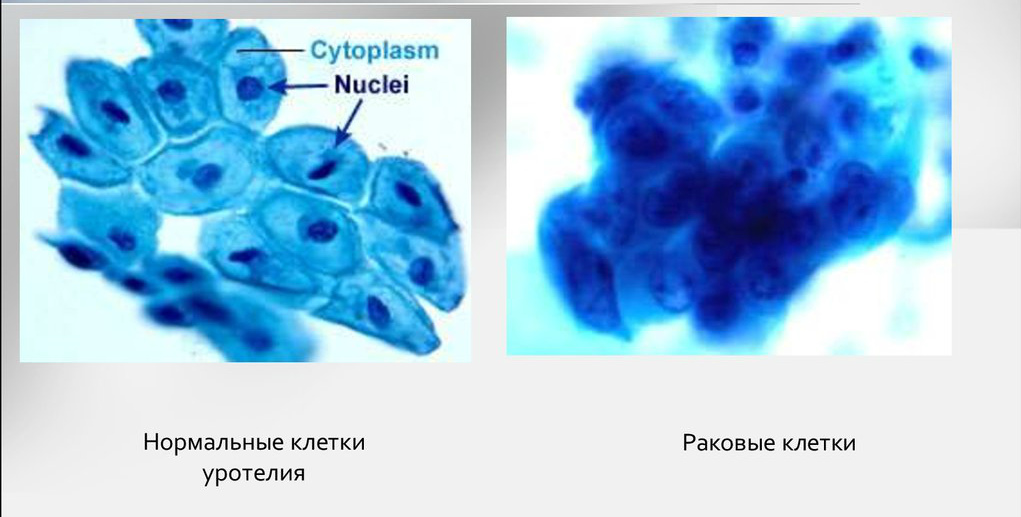

Много информации даёт биопсия. Исследование показывает, что доброкачественные клетки похожи на здоровые, их структура более чёткая. Структура злокачественных клеток сильно изменена из-за выраженных мутаций. Чем меньше клетки напоминают ткань, из которой выросли, тем хуже прогноз для лечения и жизни.

Доброкачественную опухоль, такую как аденома простаты, можно удалить и добиться полного излечения. Если возникнет рецидив, он будет на том же месте, где нашли первичный очаг. Злокачественные образования трудно удалить полностью. Даже одна оставшаяся клетка даст новую опухоль либо на старом месте, либо там, куда она попала по сосудам. Выживаемость больных существенно ниже.

Общие свойства доброкачественных и злокачественных опухолей

Есть моменты, объединяющие оба вида новообразований:

- могут долгое время никак себя не проявлять;

- обе способны рецидивировать на том же месте, где образовались;

- в обоих случаях страдает тот орган, где развился онкологический процесс.

Тяжесть симптомов зависит не только от степени сдавления тканей опухолью, но и от неспособности новообразования выполнять функцию здоровых клеток.

Виды опухолей

- кисты;

- невусы или родинки;

- узелки, название которых имеет суффикс ома: фиброма, миома, аденома, папиллома — в зависимости от конкретной ткани.

- образования, к названию которых присоединяется слово карцинома, саркома, бластома, бластоз (фиброобластома, миосаркома, аденокарцинома);

- онкозаболевания крови — лимфогранулёматоз, лейкоз и другие;

- рак кожи — меланома, базалиома.

Различия не всегда очевидны. Нужна тщательная диагностика для поиска атипичных клеток.

Может ли доброкачественная опухоль стать злокачественной

Любая опухоль способна к малигнизации. Миомы, липомы, фибромы редко переходят в рак. Кисты — крайне редко. Невусы, аденомы, полипы в желудке или кишечнике — очень часто. Многое зависит от условий, в которых находится опухоль, питания, экологии, уровня стресса, гормональных сбоев, наличия предраковых болезней.

В Клинике урологии имени Р. М. Фронштейна доступна современная диагностика опухолей, разработаны эффективные методики лечения. Обращайтесь на консультацию и наши специалисты вам помогут.

Акопян Гагик Нерсесович — врач уролог, онколог, д.м.н., врач высшей категории, профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Источник

Малигнизация

Малигнизацией называется процесс, который ведет к переходу доброкачественных клеток в злокачественные. По сути, это превращение здоровой ткани в опухолевую, в результате которого возникают злокачественные клетки. Стоит отметить, что поражаться может абсолютно любая ткань или орган.

Главные отличия малигнизировшейся опухоли от доброкачественной следующие:

- Снижается уровень дифференцировки (созревания) клеток.

- Изменяются их морфологические свойства — клетки отличаются от здоровых, например, они могут иметь более крупные ядра. В недифференцированных опухолях вообще трудно определить, из какой ткани она произошла.

- Нарушается функциональная активность. Патологически измененная ткань не может выполнять возложенные на нее функции. Например, при лимфолейкозе резко увеличивается количество лимфоцитов, но они не выполняют защитной функции, поэтому такие больные часто страдают от тяжелых инфекций.

- Происходит неконтролируемое размножение клеток и, как следствие, рост опухоли и образование метастазов.

Причины и признаки возникновения малигнизации

Причины малигнизации крайне разнообразны. Как правило, для возникновения злокачественной опухоли требуется сочетание сразу нескольких факторов. Наиболее значимые из них следующие:

- Химические канцерогены — это химические вещества, которые способны вызывать рак). Безусловно доказано, что малигнизирующее действие оказывают полициклические ароматические углеводороды (вещества, которые в огромных количествах образуются при переработке нефтепродуктов, в том числе автомобильного топлива, на некоторых промышленных предприятиях), нитрозамины, которые в большом количестве содержатся в табачных изделиях, минеральные волокна, в т.ч. асбест и даже некоторые лекарственные препараты (в частности цитостатики, которыми лечат те же злокачественные опухоли).

- Ультрафиолетовое излучение, солнечный свет. Являются главным провоцирующим фактором развития меланомы и других злокачественных опухолей кожи.

- Ожирение. Является фактором риска колоректального рака, рака молочной железы и яичников.

- Нерациональное питание — большое количество быстрых углеводов, мяса, копченостей, маринадов, консервированных продуктов и злоупотребление алкоголем являются факторами риска развития злокачественных новообразований пищеварительной системы и печени.

- Ионизирующее излучение. Радиация может спровоцировать развитие лейкозов, рака щитовидной железы, сарком костей. Наибольшему риску подвержены пациенты, проходившие лучевую терапию, а также работники, связанные с источником ионизирующего излучения — медперсонал лучевой диагностики (КТ, рентген), медперсонал отделений лучевой терапии, сотрудники АЭС и др.

- Некоторые вирусы. Например, всем известный вирус папилломы человека способен приводить к развитию рака шейки матки. За это открытие была присуждена Нобелевская премия. Вирус Эпштейна-Барр провоцирует развитие лимфом, ATLV провоцирует развитие лейкоза, вирус гепатита С может вызывать рак печени.

- Гормональная дисфункция. Некоторые гормоны могут стимулировать рост и размножение клеток, гормональной зависимостью обладают клетки рака молочной железы и рака простаты. Кроме того, гормоны могут влиять на иммунную систему, менять метаболическую активность некоторых канцерогенов.

- Генетическая предрасположенность. На сегодняшний день известно много заболеваний и наследственных синдромов, при которых вероятность развития рака очень велика. Например, наследственный полипоз толстой кишки осложняется колоректальным раком, мутация в генах BRCA с высокой долей вероятности приводит к развитию наследственного рака груди и яичников.

Что касается признаков малигнизации, то на начальных этапах выявить их можно только морфологически, исследовав под микроскопом и определив клеточную атипию и другие признаки. Клинически опухоли на ранней стадии редко проявляют себя, поэтому были разработаны скрининговые программы, которые направлены на условно здоровых лиц из группы риска, у которых еще нет признаков рака. Например, для рака шейки матки это мазок на онкоцитологию, для рака молочной железы это маммография, для колоректального рака это колоноскопия или анализ кала на скрытую кровь.

Стадии и этапы развития малигнизации

Любая малигнизация начинается с генетической поломки (мутации) в клетке. В принципе, в организме такие клетки образуются постоянно, но они отслеживаются иммунной системой и уничтожаются путем апоптоза. Однако возможны ситуации, когда в результате мутации одновременно активируются гены, отвечающие за выключение апоптоза и блокируются гены, включающие апоптоз. В результате такая клетка не погибает, а, наоборот, продолжает делиться. Такая стадия малигнизации называется инициализацией.

За ней следует промоция, во время которой происходит активация онкогенов и, как следствие, активное деление трансформированных клеток. Но и этого еще мало для развития рака. Поврежденные клетки могут развиваться, созревать (дифференцироваться) и выполнять функции той ткани, в которой они находятся.

Для полной малигнизации необходимо нарушение дифференцировки. Обычно этот процесс связывается с действием микроРНК и недостатком цитокинов, которые способствуют переходу клетки на более высокий уровень дифференцировки. Численность поврежденных клеток растет, постепенно образуется участок измененной ткани. В результате на его месте образуется опухоль.

Поврежденные клетки нестабильны. Сначала в новообразовании есть преобладающий клон клеток, который образует основу опухоли — стволовую линию. Но в отсутствие соответствующего контроля мутации образуются как снежный ком, и начинают образовываться другие клоны. Этот механизм отчасти объясняет, почему со временем противоопухолевые препараты перестают оказывать эффект — на место предыдущему клону клеток, который был чувствителен к данному лечению, приходит другой, более устойчивый.

Четвертая стадия малигнизации называется опухолевой прогрессией. Раковые клетки получают полную автономность и ведут себя как хотят. Они не реагируют на микроокружение. Опухоль может прорастать в окружающие ее органы и ткани, в том числе в лимфатические и кровеносные сосуды. По ним злокачественные клетки мигрируют по всему организму и при определенных условиях дают новые опухолевые очаги — метастазы.

Морфологически выделяют следующие этапы малигнизации:

- Гиперплазия ткани — избыточное образование структурных элементов ткани.

- Очаговая пролиферация — разрастание ткани путем деления клеток.

- Доброкачественные новообразования.

- Дисплазия — атипичная трансформация клеток ткани.

- Рак in situ — злокачественная опухоль, которая не прорастает в подлежащие слои ткани.

- Инвазивное злокачественное новообразование.

Лечение и профилактика малигнизации

Под профилактикой малигнизации подразумеваются мероприятия, аналогичные тем, которые рекомендуются для профилактики рака:

- Отказ от вредных привычек, в частности, от употребления табака и алкоголя.

- Сбалансированное адекватное по калорийности питание, содержащее в достаточном количестве макро- и микронутриенты. Специалисты рекомендуют обратить внимание на достаточное употребление клетчатки. Она обеспечивает регулярное опорожнение кишечника и как щетка, собирает на себя токсичные и канцерогенные вещества.

- Использование индивидуальных средств защиты при работе с вредными факторами производства.

- Защита от ультрафиолетового излучения с помощью одежды, солнцезащитных кремов и очков.

- Соблюдение режима труда и отдыха, достаточная физическая активность.

Своевременное прохождение скрининговых программ. Это очень важный момент, о котором речь уже шла выше. Скрининговое обследование позволяет обнаружить пациентов с малигнизированными новообразованиями на ранней стадии и своевременно провести специальное лечение.

Лечением рака занимаются врачи онкологи. При этом используется хирургия, лучевая терапия и медикаментозная терапия. Для ряда нозологий достигнуты огромные результаты в успешности лечения. Например, многие лейкозы и лимфомы можно вылечить окончательно, то же касается многих солидных опухолей на ранних стадиях. Причем чем раньше обнаружена малигнизированная опухоль, тем менее травматичное вмешательство потребуется, и тем выше шансы на полное выздоровление.

Однако даже при распространенных стадиях, когда есть метастазы, можно добиться приемлемого уровня качества жизни и увеличить ее продолжительность. Так, в федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» существует целое отделение терапии боли. Кроме того, мы работаем с самыми современными технологиями лечения и диагностики, которые позволяют решать многие проблемы быстро, малотравматично и самое главное, эффективно.

Источник

Опухоль яичника

Опухоли и опухолевидные образования яичников — чрезвычайно часто встречающаяся патология. По данным различных авторов, частота опухолей яичников за последние 10 лет увеличилась с 6-11% до 19-25% всех опухолей половых органов. Большинство опухолей яичников доброкачественные, на их долю приходится 75-87% всех истинных опухолей яичников. Значительную часть кистозных образований яичников составляют опухолевидные ретенционные образования (70,9%).

Анатомическое и гистологическое строение яичников обусловливает морфологическое многообразие опухолей. Размеры и масса яичников зависят от объема и количества содержащихся фолликулов и в норме составляют от 3,0×1,5 х 0,6 до 5,0×3,0x1,5 см и соответственно 5-8 г.

Важнейшей структурно-функциональной частью яичника является фолликулярный аппарат. Фолликулы имеют соединительнотканную оболочку (теку), состоящую из текаинтерна и текаэкстер-на. Внутри фолликул выстлан фолликулярным эпителием, из которого формируются зернистая и гранулезная оболочки. Последняя связана с созреванием яйцеклетки. Вместе с тека-тканью она участвует в выработке эстрогенных гормонов. Межуточная ткань коркового слоя содержит хилюсные клетки, выделяющие андрогены. Мозговой слой богато снабжен кровеносными сосудами и нервами. В течение всей жизни женщины происходят возрастные изменения яичников. В пожилом возрасте прекращается образование граафовых пузырьков, не развиваются желтые тела, уменьшается тека-ткань, наступают фиброз и диффузный склероз яичников.

Масса яичника с такими изменениями обычно не превышает 2 г. Фолликулы исчезают не сразу, лишь через 4-5 лет после прекращения менструаций.

Что провоцирует Опухоли и опухолевидные образования яичников:

Гистогенез опухолей яичников, в том числе доброкачественных, до конца не изучен, чем и объясняются разногласия о происхождении той или иной опухоли. Опухоли яичников имеют очень разнообразные клинико-морфологические проявления.

Покровный эпителий яичников, яйцеклетки на разных этапах созревания, гранулезные клетки, тека-ткань, лейдиговские клетки, элементы мужской части яичника, рудиментарные эмбриональные структуры, тканевые дистопии, неспецифическая соединительная ткань, сосуды, нервы — все эти компоненты могут быть источниками самых разнообразных опухолей.

Определенную роль в развитии опухолей яичников играет возраст женщины. Большинство опухолей яичников развиваются в возрасте от 31 до 60 лет, чаще старше 40 лет, 50% составляют пациентки в постменопаузальном периоде. Рост опухоли начинается задолго до ее обнаружения. Каждая 3-я больная наблюдается по поводу объемного образования в придатках матки от нескольких месяцев до 4-5 лет и безуспешно лечится от предполагаемого воспаления придатков матки. Перенесенные заболевания, преморбидный фон имеют большое значение в связи с нарушением рефлекторных взаимоотношений в системе гипоталамус-гипофиз-яичник.

Факторы риска по возникновению опухолей яичников определяют пути профилактики этого заболевания.

Факторы риска опухолей яичников: раннее или позднее менархе, позднее (после 50 лет) наступление менопаузы, нарушения менструального цикла. С риском возникновения опухолей яичников связаны и сниженная репродуктивная функция женщины, бесплодие, невынашивание. Хронические воспалительные заболевания придатков матки могут формировать преморбидный фон опухолевого процесса.

В последние годы изучают роль эпидемиологических и генетических факторов в этиологии опухолей яичников. Определенное значение имеют окружающая среда, питание, привычки, обычаи.

Среди эпителиальных новообразований яичников, которые составляют 90% всех опухолей яичников, серозные опухоли встречаются у 70% больных.

Серозные новообразования подразделяются на простые серозные (гладкостенные) и сосочковые (папиллярные).

Простая серозная цистаденома (гладкостенная цилиоэпителиальная цистаденома, серозная киста) — истинная доброкачественная опухоль яичника. Серозная цистаденома покрыта низким кубическим эпителием, под которым располагается соединительнотканная строма. Внутренняя поверхность выстлана реснитчатым эпителием, напоминающим трубный, способным к пролиферации.

Микроскопически определяется хорошо дифференцированный эпителий трубного типа, который может становиться индифферентным, уплощенно-кубическим в растянутых содержимым образованиях. Эпителий на отдельных участках может терять реснички, а местами даже отсутствовать, иногда эпителий подвергается атрофии и слущиванию. В подобных ситуациях морфологически гладкостенные серозные цистаденомы трудно отличить от функциональных кист. По внешнему виду такая цистаденома напоминает кисту и называется серозной. Макроскопически поверхность опухоли гладкая, опухоль располагается сбоку от матки или в заднем своде. Чаще опухоль односторонняя, однокамерная, овоидной формы, тугоэластической консистенции. Цистаденома не достигает больших размеров, подвижная, безболезненная. Обычно содержимое опухоли представлено прозрачной серозной жидкостью соломенного цвета. Цистаденома переходит в рак крайне редко.

Папиллярная (грубососочковая) серозная цистаденома — морфологическая разновидность доброкачественных серозных цистаденом, наблюдается реже гладкостенных серозных цистаденом. Составляет 7-8% всех опухолей яичников и 35% всех цистаденом.

Это одно- или многокамерное кистозное новообразование, на внутренней поверхности имеются единичные или многочисленные плотные сосочковые вегетации на широком основании, белесоватого цвета.

Структурную основу сосочков составляет мелкоклеточная фиброзная ткань с малым количеством эпителиальных клеток, нередко с признаками гиалиноза. Покровный эпителий сходен с эпителием гладкостенных цилиоэпителиальных цистаденом. Грубые сосочки являются важным диагностическим признаком, так как подобные структуры встречаются в серозных цистаденомах и никогда не отмечаются в неопухолевых кистах яичников. Грубососочковые папиллярные разрастания с большой долей вероятности позволяют исключить возможность злокачественного опухолевого роста уже при внешнем осмотре операционного материала. Дегенеративные изменения стенки могут сочетаться с появлением слоистых петрификатов (псаммозных телец).

Папиллярная серозная цистаденома имеет наибольшее клиническое значение в связи с выраженным злокачественным потенциалом и высокой частотой развития рака. Частота малигнизации может достигать 50%.

В отличие от грубососочковой, папиллярная серозная цистаденома включает в себя сосочки мягкой консистенции, нередко сливающиеся между собой и располагающиеся неравномерно на стенках отдельных камер. Сосочки могут формировать крупные узлы, инвертирующие опухоли. Множественные сосочки могут заполнить всю капсулу опухоли, иногда прорастают через капсулу на наружную поверхность. Опухоль приобретает вид «цветной капусты», вызывая подозрение на злокачественный рост.

Папиллярные цистаденомы могут распространяться на большом протяжении, диссеминировать по брюшине, приводить к асциту, чаще при двусторонней локализации опухоли. Возникновение асцита связано с разрастанием сосочков по поверхности опухоли и по брюшине и вследствие нарушения резорбтивной способности брюшины маточно-прямокишечного пространства. Эвертирующие папиллярные цистаденомы, гораздо чаще бывают двусторонними и течение заболевания более тяжелое. При этой форме в 2 раза чаще встречается асцит. Все это позволяет считать эвертирующую папиллярную опухоль в клиническом отношении более тяжелой, чем инвертирующую.

Самым серьезным осложнением папиллярной цистаденомы становится ее малигнизация — переход в рак. Папиллярные цистаденомы часто двусторонние, с интралигаментарным расположением.

Опухоль ограниченно подвижна, имеет короткую ножку или растет внутрисвязочно.

Поверхностная серозная папиллома (папилломатоз) — редкая разновидность серозных опухолей с сосочковыми разрастаниями на поверхности яичника. Новообразование часто двустороннее и развивается из покровного эпителия. Поверхностная папиллома не распространяется за пределы яичников и имеет истинные сосочковые разрастания. Одним из вариантов папилломатоза является гроздевидный папилломатоз (опухоль Клейна), когда яичник напоминает гроздь винограда.

Серозная аденофиброма (цистаденофиброма) встречается относительно редко, часто односторонняя, округлой или овоидной формы, диаметром до 10 см, плотной консистенции. На разрезе ткань узла серовато-белого цвета, плотная, волокнистого строения с мелкими полостями. Возможны грубососочковые разрастания. При микроскопическом исследовании эпителиальная выстилка железистых структур практически не отличается от выстилки других цилиоэпителиальных новообразований.

Пограничная серозная опухоль имеет более адекватное название — серозная опухоль потенциально злокачественная. Морфологические разновидности серозных опухолей включают все вышеперечисленные формы серозных опухолей, так как возникают, как правило, из доброкачественных.

Пограничная папиллярная цистаденома имеет более обильные сосочковые разрастания с формированием обширных полей. Микроскопически определяются ядерный атипизм и повышенная митотическая активность. Основной диагностический критерий — отсутствие инвазии в строму, но могут определяться глубокие инвагинаты без прорастания базальной мембраны и без выраженных признаков атипизма и пролиферации.

Муцинозная цистаденома (псевдомуцинозная цистаденома) занимает по частоте второе место после цилиоэпителиальных опухолей и составляет 1/3 доброкачественных новообразований яичника. Это доброкачественная эпителиальная опухоль яичника.

Прежний термин «псевдомуцинозная опухоль» заменен синонимом «муцинозная цистаденома». Опухоль выявляется во все периоды жизни, чаще в постменопаузальном периоде. Опухоль покрыта низким кубическим эпителием. Подлежащая строма в стенке муцинозных цистаденом образована фиброзной тканью различной клеточной плотности, внутренняя поверхность выстлана высоким призматическим эпителием со светлой цитоплазмой, что в целом очень сходно с эпителием цервикальных желез.

Муцинозные цистаденомы почти всегда многокамерные. Камеры выполнены желеобразным содержимым, представляющим собой муцин в виде мелких капелек, слизь содержит гликопротеиды и гетерогликаны. Истинным муцинозным цистаденомам не свойственны папиллярные структуры. Размеры муцинозной цистадено-мы обычно значительные, встречаются и гигантские, диаметром 30-50 см. Наружная и внутренняя поверхности стенок гладкие. Стенки большой опухоли истончены и даже могут просвечивать от значительного растяжения. Содержимое камер слизистое или желеобразное, желтоватого, реже бурого цвета, геморрагическое.

Муцинозные аденофибромы и цистаденофибромы — очень редкие разновидности муцинозных опухолей. Их структура сходна с серозными аденофибромами яичника, они отличаются только муцинозным эпителием.

Пограничная муцинозная цистаденома потенциально злокачественная.

Муцинозные опухоли этого типа имеют форму кист и по внешнему виду не имеют существенных отличий от простых цистаденом. Пограничные муцинозные цистаденомы представляют собой большие многокамерные образования с гладкой внутренней поверхностью и очагово-уплощенной капсулой. Эпителий, выстилающий пограничные цистаденомы, характеризуется полиморфизмом и гиперхроматозом, а также повышенной митотической активностью ядер. Пограничная муцинозная цистаденома отличается от муцинозного рака отсутствием инвазии опухолевого эпителия.

Псевдомиксома яичника и брюшины. Это редкая разновидность муцинозной опухоли, происходящая из муцинозных цистаденом, цистаденокарцином, а также из дивертикулов червеобразного отростка. Развитие псевдомиксомы связано либо с разрывом стенки му-цинозной опухоли яичника, либо с прорастанием и пропитыванием всей толщи стенки камеры опухоли без видимого разрыва. В большинстве случаев заболевание наблюдается у женщин старше 50 лет. Характерных симптомов нет, до операции заболевание почти не диагностируется. По сути говорить о хчокачественном или доброкачественном варианте псевдомиксом не следует, так как они всегда вторичны (инфильтративного или имплантационного генеза).

Опухоль Бреннера (фиброэпителиома, мукоидная фиброэпителиома) впервые описана в 1907 г. Францем Бреннером. Представляет собой фиброэпителиальную опухоль, состоящую из стромы яичника.

Последнее время все более обосновывается происхождение опухоли из покровного целомического эпителия яичника и из хилюса. В области ворот они возникают соответственно месту расположения сети и эпоофорона. Доброкачественная опухоль Бреннера составляет около 2% всех опухолей яичника. Встречается как в раннем детском возрасте, так и в возрасте старше 50 лет. Опухоль имеет солидное строение в виде плотного узла, поверхность разреза серовато-белая с мелкими кистами.

Микроскопическая картина опухоли Бреннера представлена эпителиальными гнездами, окруженными тяжами веретенообразных клеток. Клеточный атипизм и митозы отсутствуют. Опухоль Бреннера нередко сочетается с другими опухолями яичника, особенно муцинозными цистаденомами и кистозными тератомами.

Эпителиальные компоненты имеют тенденцию к метапластическим изменениям. Не исключается возможность развития пролиферативных форм опухоли Бреннера.

Величина опухоли от микроскопической до размеров головы взрослого человека. Опухоль односторонняя, чаще левосторонняя, округлой или овальной формы, с гладкой наружной поверхностью. Капсула обычно отсутствует. Опухоль по внешнему виду и консистенции нередко напоминает фиброму яичника.

В основном опухоль доброкачественная и обнаруживается случайно на операции.

Не исключено развитие пролиферативных форм опухоли Бреннера, которые могут стать переходным этапом к малигнизации.

Пролиферирующая опухоль Бреннера (пограничная опухоль Бреннера) встречается исключительно редко, имеет кистозное строение с папилломатозными структурами. Макроскопически могут быть как кистозные, так и кистозно-солидные структуры. На разрезе кистозная часть опухоли представлена множественными камерами с жидким или слизистым содержимым. Внутренняя поверхность может быть гладкой или с тканью, напоминающей сосочковые разрастания, местами рыхлой.

Смешанные эпителиальные опухоли могут быть доброкачественными, пограничными и злокачественными. Смешанные эпителиальные опухоли составляют около 10% всех эпителиальных опухолей яичника. Преобладают двухкомпонентные формы, значительно реже определяются трехкомпонентные. Большинство смешанных опухолей имеют сочетание серозных и муцинозных эпителиальных структур.

Макроскопическая картина смешанных опухолей определяется преобладающими опухолевыми компонентами. Смешанные опухоли представляют собой многокамерные образования с различным содержимым. Встречаются серозное, муцинозное содержимое, реже участки солидного строения, иногда напоминающие фиброму или сосочковые разрастания.

Симптомы Опухолей и опухолевидных образований яичников:

Доброкачественные опухоли яичников независимо от строения в клинических проявлениях имеют много сходных черт. Опухоли яичников чаще возникают бессимптомно у женщин старше 40-45 лет. Специфически достоверных клинических симптомов какой-либо опухоли не существует. Однако при более тщательном распросе пациентки можно выявить тупые, ноющие боли различной выраженности внизу живота, в поясничной и паховых областях.

Боли нередко иррадиируют в нижние конечности и пояснично-крестцовую область, могут сопровождаться дизурическими явлениями, обусловленными, по-видимому, давлением опухоли на мочевой пузырь, увеличением живота. Приступообразные или острые боли обусловлены перекрутом ножки опухоли (частичным или полным) или перфорацией капсулы опухоли. Как правило, боли не связаны с менструальным циклом. Они возникают вследствие раздражения и воспаления серозных покровов, спазма гладкой мускулатуры полых органов, раздражения нервных окончаний и сплетений сосудистой системы органов малого таза, а также из-за натяжения капсулы опухоли, нарушения кровоснабжения стенки опухоли. Болевые ощущения зависят от индивидуальных особенностей ЦНС.

При папиллярных серозных цистаденомах боли возникают раньше, чем при других формах опухолей яичников. По-видимому, это обусловлено анатомическими особенностями папиллярных опухолей яичника (интралигаментарное расположение, двусторонний процесс, папиллярные разрастания и спаечный процесс в малом тазу).

При папиллярных цистаденомах, чаше двусторонних, возможен асцит. Возникновение асцита связано с разрастанием сосочков по поверхности опухоли и по брюшине и вследствие нарушения резорбтивной способности брюшины маточно-ирямокишечного пространства. При эвертирующих папиллярных серозных цистаденомах (расположение сосочков по наружной поверхности капсулы) течение заболевания более тяжелое, гораздо чаще встречается двустороннее поражение яичников. При этой форме в 2 раза чаще развивается асцит. Все это позволяет считать эвертирующую папиллярную опухоль в клиническом отношении более тяжелой, чем инвертирующую (расположение сосочков по внутренней поверхности капсулы). Самым серьезным осложнением папиллярной ци-стаденомы остается малигнизация.

При больших опухолях чаше (муцинозных) возникает чувство тяжести внизу живота, он увеличивается, нарушается функция соседних органов в виде запоров и дизурических явлений. Неспецифические симптомы — слабость, повышенная утомляемость, одышка встречаются реже. Большинство больных имеют различные экстра-генитальные заболевания, которые могут вызывать неспецифические симптомы. Репродуктивная функция нарушена у каждой 5-й обследуемой (первичное или вторичное бесплодие).

Второй по частоте жалобой является нарушение менструального цикла. Нарушение менструальной функции возможно с момента менархе или возникает позднее.

Распознавание псевдомиксомы до операции крайне затруднительно. Характерных клинических признаков, на основании которых можно было бы поставить диагноз, нет. Основная жалоба больных — боль внизу живота, чаще тупая, реже приступообразная.

Заболевание нередко начинается постепенно под видом хронического, рецидивирующего аппендицита или опухоли брюшной полости неопределенной локализации. Часто больные обращаются к врачу в связи с быстрым увеличением живота. Живот округлый, шарообразный, его форма не меняется при изменении положения тела больной. При перкуссии отмечается притупление перкуторного звука по всему животу, пальпаторно определяются тестоватость, характерный «коллоидный» треск или «хруст», поскольку коллоидные массы при псевдомиксоме не переливаются, как при асците. Разлитой реактивный перитонит формирует обширный спаечный процесс, нередко нарушая функции органов брюшной полости. Больные жалуются на потерю аппетита, метеоризм, диспепсические явления. Возможны формирование кишечных свищей, появление отеков, развитие кахексии, повышение температуры тела, изменение формулы крови. Смерть наступает вследствие нарастающей интоксикации и сердечно-сосудистой недостаточности.

Клиника смешанных эпителиальных опухолей не имеет существенных отличий от однокомпонентных эпителиальных опухолей.

Диагностика Опухолей и опухолевидных образований яичников:

Несмотря на технический прогресс, диагностическое мышление на основе клинического обследования не утратило важности. Установление диагноза начинается с выяснения жалоб, сбора анамнеза и бимануального гинекологического и ректовагинального исследований. При двуручном гинекологическом исследовании можно выявить опухоль и определить ее величину, консистенцию, подвижность, чувствительность, расположение по отношению к органам малого таза, характер поверхности опухоли. Можно выявить лишь опухоль, достигшую определенных размеров, когда она увеличивает объем яичника. При малых размерах опухоли и/или при гигантских опухолях и нетипичном расположении образования бимануальное исследование малоинформативно. Особенно трудно диагностировать опухоли яичников у тучных женщин и у пациенток со спаечным процессом в брюшной полости после лапаротомий. Не всегда по данным пальпации можно судить о характере опухолевого процесса. Бимануальное исследование дает лишь общее представление о патологическом образовании в малом тазу. Исключению злокачественности помогает ректовагинальное исследование, при котором можно определить отсугствие «шипов» в заднем своде, нависание сводов при асците, прорастание слизистой прямой кишки.

При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании у пациенток с простой серозной цистаденомой в области придатков матки определяется объемное образование кзади или сбоку от матки, округлой, чаще овоидной формы, тугоэластической консистенции, с гладкой поверхностью, диаметром от 5 до 15 см, безболезненное, подвижное при пальпации.

Папиллярные цистаденомы чаще бывают двусторонними, располагаются сбоку или кзади от матки, с гладкой и/или с неровной (бугристой) поверхностью, округлой или овоидной формы, туго-эластической консистенции, подвижные или ограниченно подвижные, чувствительные или безболезненные при пальпации. Диаметр новообразований колеблется от 7 до 15 см.

При двуручном гинекологическом исследовании муцинозная ци-стаденома определяется кзади от матки, имеет бугристую поверхность, неравномерную, чаще тугоэластическую консистенцию, округлую форму, ограниченную подвижность, диаметр от 9 до 20 см и более, чувствительна при пальпации. Муцинозная опухоль нередко большая (гигантская цистаденома — 30 см и более), выполняет весь малый таз и брюшную полость. Гинекологическое исследование при этом затруднено, тело матки и коллатеральные придатки дифференцировать сложно.

При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании у пациенток с верифицированным диагнозом опухоли Бреннера сбоку и кзади от матки определяется объемное образование овоидной или, чаще, округлой формы, плотной консистенции, с гладкой поверхностью, диаметром 5-7 см, подвижное, безболезненное. Опухоль Бреннера нередко напоминает субсерозную миому матки.

Одно из ведущих мест среди методов диагностики опухолей малого таза занимает УЗИ благодаря относительной простоте, доступности, неинвазивности и высокой информативности.

Эхографически гладкостенная серозная цистаденома имеет диаметр 6-8 см, округлую форму, толщина капсулы обычно 0,1-0,2 см. Внутренняя поверхность стенки опухоли гладкая, содержимое цистаденом однородное и анэхогенное, могут визуализироваться перегородки, чаще единичные. Иногда определяется мелкодисперсная взвесь, легко смещаемая при перкуссии образования. Опухоль располагается обычно кзади и сбоку от матки.

Папиллярные серозные цистаденомы имеют неравномерно расположенные на внутренней поверхности капсулы сосочковые разрастания в виде пристеночных структур различной величины и повышенной эхогенности. Множественные очень мелкие папиллы придают стенке шероховатость или губчатость. Иногда в сосочках откладывается известь, которая имеет повышенную эхогенность на сканограммах. В некоторых опухолях папиллярные разрастания выполняют всю полость, создавая видимость солидного участка. Папиллы могут прорастать на наружную поверхность опухоли. Толщина капсулы папиллярной серозной цистаденомы составляет 0,2-0,3 см.

Папиллярные серозные цистаденомы определяются как двусторонние округлые, реже овальные образования диаметром 7-12 см, однокамерные и/или двухкамерные. Они располагаются сбоку или кзади от матки, иногда визуализируются тонкие линейные перегородки.

Муцинозная цистаденома имеет множественные перегородки толщиной 2-3 мм, часто на отдельных участках кистозных полостей. Взвесь визуализируется только в относительно больших образованиях. Муцинозная цистаденома чаше большая, диаметром до 30 см, почти всегда многокамерная, располагается в основном сбоку и сзади от матки, округлой или овоидной формы. В полости мелкодисперсная несмещаемая взвесь средней или высокой эхогенности. Содержимое некоторых камер может быть однородным.

Опухоль Бреннера, смешанные, недифференцированные опухоли дают неспецифическое изображение в виде образований неоднородного солидного или кистозно-солидного строения.

Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) помогает более точно дифференцировать доброкачественные и злокачественные опухоли яичников. По кривым скоростей кровотока в яичниковой артерии, индексу пульсации и индексу резистентности можно заподозрить малигнизацию опухоли, особенно на ранних стадиях, поскольку злокачественные опухоли имеют активную васкуляризацию, а отсутствие зон васкуляризации более типично для доброкачественных новообразований.

При цветовой допплерографии доброкачественным эпителиальным опухолям яичников свойственна умеренная васкуляриза-ция в капсуле, перегородках и эхогенных включениях. Индекс резистентности не превышает 0,4.

В последние время для диагностики опухолей яичников используют рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Эндоскопические методы исследования (лапароскопия) широко используют для диагностики и лечения опухолей яичников. Хотя лапароскопия не всегда позволяет определить внутреннюю структуру и характер образования, с ее помощью можно диагностировать небольшие опухоли яичника, не приводящие к объемной трансформации яичников, «непальпируемые яичники».

Эндоскопическая картина простой серозной цистаденомы отражает объемное образование округлой или овоидной формы с гладкой блестящей поверхностью белесоватого цвета диаметром от 5 до 10 см. Простая серозная цистаденома нередко напоминает фолликулярную кисту, но в отличие от ретенционного образования имеет цвет от белесовато-серого до голубоватого, что, по-видимому, обусловлено неравномерной толщиной капсулы. На поверхности капсулы определяется сосудистый рисунок. Содержимое серозной цистаденомы прозрачное, с желтоватым оттенком.

Папиллярная цистаденома на операции определяется как опухоль овоидной или округлой формы с плотной непрозрачной белесоватой капсулой. На наружной поверхности папиллярной цистаденомы есть сосочковые разрастания. Сосочки могут быть единичными в виде «бляшек», выступающих над поверхностью, или в виде скоплений и располагаться в различных отделах яичника. При выраженной диссеминации сосочковых разрастаний опухоль напоминает «цветную капусту». В связи с этим необходимо осматривать всю капсулу. Папиллярная цистаденома может быть двусторонней, в запущенных случаях сопровождается асцитом. Возможны интралигаментарное расположение и распространение сосочков по брюшине. Содержимое папиллярной цистаденомы бывает прозрачным, иногда приобретает бурый или грязновато-желтый цвет.

Эндоскопическая картина муцинозной цистаденомы чаше характеризуется большой величиной. Поверхность муцинозной цистаденомы неровная, структура многокамерная. Видны границы между камерами. Опухоль неправильной формы, с плотной непрозрачной капсулой, белесоватого цвета, иногда с синюшным оттенком. На капсуле хорошо видны яркие, ветвящиеся, неравномерно утолщенные крупные сосуды. Внутренняя поверхность опухоли гладкая, содержимое желеобразное (псевдомуцин).

Лапароскопическая интраоперационная диагностика опухолей яичников имеет большую ценность. Точность лапароскопической диагностики опухолей составляет 96,5%. Применение лапароскопического доступа не показано у пациенток с яичниковыми образованиями, поэтому необходимо исключить злокачественный процесс до операции. При выявлении злокачественного роста при лапароскопии целесообразно перейти к лапаротомии. При лапароскопическом удалении цистаденомы со злокачественным перерождением возможны нарушение целостности капсулы опухоли и обсеменение брюшины, также могут возникать сложности при оментэктомии (удалении сальника).

В диагностике злокачественных опухолей яичников большое место отводят определению специфических для этих опухолей биологических веществ биохимическими и иммунологическими методами. Наибольший интерес представляют многочисленные, ассоциированные с опухолью маркеры, — опухольассоциированные антигены (СА-125, СА-19.9, СА-72.4).

Концентрация этих антигенов в крови позволяет судить о процессах в яичнике. СА-125 обнаруживается у 78 — 100% больных раком яичников, особенно при серозных опухолях. Его уровень превышает норму (35 МЕ/мл) только у 1% женщин без опухолевой патологии яичников и у 6% больных с доброкачественными опухолями. Опухолевые маркеры используют при динамическом наблюдении за больными злокачественными опухолями яичников (до, в процессе и после окончания лечения).

При двухстороннем поражении яичников для исключения метастатической опухоли (Крукенберга) следует проводить рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта, при необходимости применять эндоскопические методы (гастроскопия, колоноскопия).

Распространенность процесса уточняет урологическое обследование (цистоскопия, экскреторная урография). В исключительных случаях применяют лимфо- и ангиографию.

Дополнительные методы исследования у больных с объемными образованиями яичников позволяют не только определить оперативный доступ, но и составить мнение о характере объемного образования, от чего зависит выбор метода оперативного лечения (лапароскопия — лапаротомия).

Лечение Опухолей и опухолевидных образований яичников:

Объем и доступ оперативного вмешательства зависят от возраста больной, величины и злокачественности образования, а также от сопутствующих заболеваний.

Объем оперативного лечения помогает определить срочное гистологическое исследование. При простой серозной цистаденоме в молодом возрасте допустимо вылущивание опухоли с оставлением здоровой ткани яичника. У женщин более старшего возраста удаляют придатки матки с пораженной стороны. При простой серозной циста-деноме пограничного типа у женщин репродуктивного возраста удаляют опухоль с пораженной стороны с биопсией коллатерального яичника и оментэктомией.

У пациенток пременопаузального возраста выполняют надвлага-лищную ампутацию матки и/или экстирпацию матки с придатками и оментэктомию.

Папиллярная цистаденома вследствие выраженности пролифе-ративных процессов требует более радикальной операции. При поражении одного яичника, если папиллярные разрастания располагаются лишь на внутренней поверхности капсулы, у молодой женщины допустимы удаление придатков пораженной стороны и биопсия другого яичника. При поражении обоих яичников производят надвлагалишную ампутацию матки с обоими придатками.

Если папиллярные разрастания обнаруживаются на поверхности капсулы, в любом возрасте осуществляется надвлагалищная ампутация матки с придатками или экстирпация матки и удаление сальника.

Можно использовать лапароскопический доступ у пациенток репродуктивного возраста при одностороннем поражении яичника без прорастания капсулы опухоли с применением эвакуирующего мешочка-контейнера.

При пограничной папиллярной цистаденоме односторонней локализации у молодых пациенток, заинтересованных в сохранении репродуктивной функции, допустимы удаление придатков матки пораженной стороны, резекция другого яичника и оментэктомия.

У пациенток перименопаузального возраста выполняют экстирпацию матки с придатками с обеих сторон и удаляют сальник.

Лечение муцинозной цистаденомы оперативное: удаление придатков пораженного яичника у пациенток репродуктивного возраста.

В пре- и постменопаузальном периоде необходимо удаление придатков с обеих сторон вместе с маткой.

Небольшие муцинозные цистаденомы можно удалять с помощью хирургической лапароскопии с применением эвакуирующего мешочка.

При больших опухолях необходимо предварительно эвакуировать содержимое электроотсосом через небольшое отверстие.

Независимо от морфологической принадлежности опухоли до окончания операции необходимо ее разрезать и осмотреть внутреннюю поверхность опухоли.

Показаны также ревизия органов брюшной полости (червеобразного отростка, желудка, кишечника, печени), осмотр и пальпация сальника, парааортальных лимфатических узлов, как и при опухолях всех видов.

При псевдомиксоме показана немедленная радикальная операция — резекция сальника и пристеночной брюшины с имплантантами, а также освобождение брюшной полости от студенистых масс. Объем хирургического вмешательства определяется состоянием больной и вовлечением в процесс органов брюшной полости. Несмотря на то, что практически полностью не удается освободить брюшную полость от студенистых масс, после операции иногда может наступить выздоровление. Даже в запущенных случаях заболевания следует попытаться оперировать, поскольку без оперативного вмешательства больные обречены.

Прогноз при псевдомиксоме неблагоприятный. Возможны частые рецидивы, при которых показано повторное оперативное вмешательство. Несмотря на морфологическую доброкачественность опухоли, больные умирают от прогрессирующего истощения, поскольку полностью освободить брюшную полость от излившихся студенистых масс не удается.

Лечение опухоли Бреннера оперативное. У молодых пациенток показано удаление придатков матки пораженной стороны. В перименопаузе выполняют надвлагалищную ампутацию матки с придатками. При пролиферирующей опухоли показаны надвлагадищная ампутация матки с придатками и тотальное удаление сальника.

Источник