- Бить баклуши: значение и история поговорки

- История поговорки про битье баклуш

- бить баклуши

- Смотреть что такое «бить баклуши» в других словарях:

- Что значит «бить баклуши»? Значение фразеологизма

- Происхождение фразеологизма

- Тест на знание фразеологизмов

- Новости Барнаула

- Опросы

- Спецпроекты

- Прямой эфир

- Кто такие баклуши, и почему их бьют?

- Многие «бьют баклуши», но это так не называют. Что значит это выражение?

- Археологи в Ростове-на-Дону нашли бутылку с посланием 120-летней давности

- Подвиг разведчика

- Транспортное средство американского фермера

- Почему разбойники воспеваются как герои -«Робин Гуды».

- Уильям Харли и Артур Дэвидсон, основатели Harley Davidson, на своих мотоциклах 1914 год

- Суворов. Меч России, бич Турок и гроза Поляков

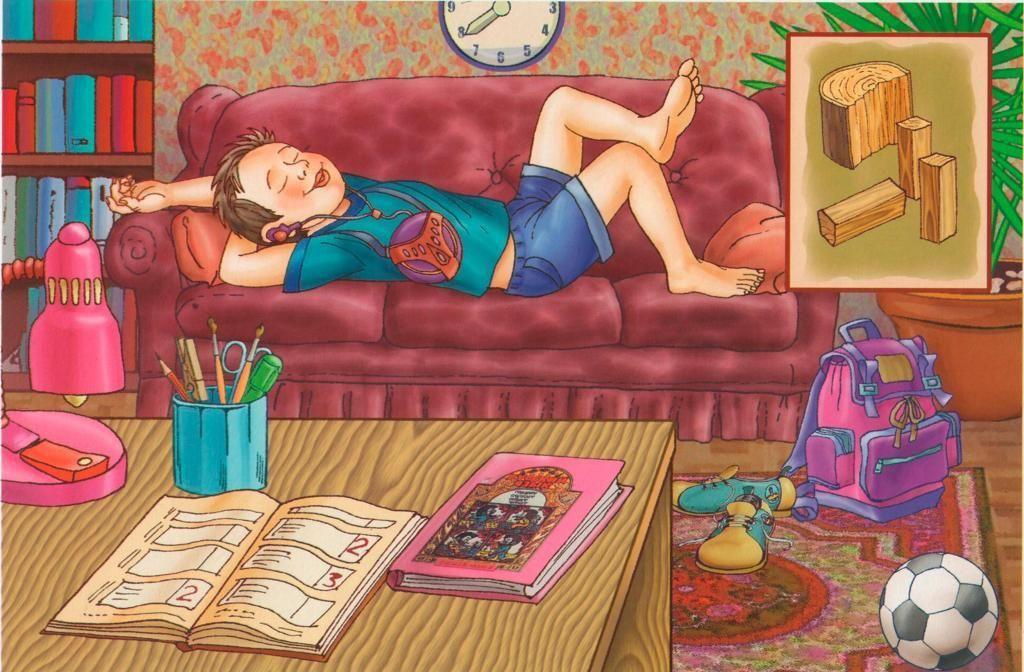

Бить баклуши: значение и история поговорки

Многим из нас хотя бы 1 раз за свою жизнь доводилось слышать выражение «бить баклуши». В настоящей разговорной речи данное выражение (фразеологизм) значит бессмысленную трату времени или безделие.

Фраза «Что ты баклуши бьешь» означает, другими словами — «Что ты бездельничаешь».

Конечно же, безделье — это далеко не первоначальное значение выражения, лишь со временем фраза приобрела такой смысл. Отсюда возникает вопрос: что означала данное выражение раньше? И, что такое баклуша, кому и зачем нужно было её бить? — Давайте попробуем разобраться.

Большой энциклопедический словарь говорит нам следующее:

Баклуша — это обрубок древесины (чаще осиновой или берёзовой) , который обработали для изготовления различных предметов (чашек, ложек и другой деревянной утвари).

История поговорки про битье баклуш

Если верить самой популярной версии, выражение появилось в то время, когда кухонные приборы и посуда производили из древесины, а начальным этапом для изготовления такой кухонной утвари, являлось, в свою очередь битьё баклуш, при котором мастер раскалывал деревянные поленья или чурки на баклуши, а после их обтёсывал.

Эта работа считалась простой и поэтому обычно её выполнял подмастерье или даже ребёнок. Регулярное употребление выражения породило переносный смысл. Изначально, в переносном смысле фраза означала выполнение очень простой работы, а позднее и вовсе стала означать безделье.

Есть также версия о том, что происхождение поговорки можно отнести к сторожам, которые ночью при обходе прилегающих территорий стучали всегда обрубками изготовленными из дерева. А рабочие и крестьяне считали такую работу очень лёгкой, либо вообще не считали это работой, вот откуда и могла пойти связь между особенностями работы ночного охранника и ничегонеделанием.

Кроме вышесказанного в русской литературе часто можно найти и другие варианты о происхождении выражения.

По одной из этих версий, баклуша является ударным музыкальным инструментом на вид похожим на металлическую тарелку, играть на котором вполне легко, что тоже дает право сравнивать игру на данном инструменте и тунеядство, безделье.

Еще одна версия утверждает, что баклушами именуют покрытые льдом лужи, а битьё баклуш — процесс когда подростки для забавы бьют по лужам и раскалывая его. Из всех ранее предложенных вариантов происхождения поговорки, эта версия ближе всех соотносится бездельем, но все-таки большинство лингвистов считают, что поговорка «бить баклуши», которая со временем стала фразеологизмом появилась на Руси именно благодаря изготовлению деревянных кухонных приборов.

Источник

бить баклуши

Что касается моих дальнейших планов, то, ежели я не поступлю на военную службу, я постараюсь устроиться на гражданской… чтобы не говорили, что я баклуши бью. (Л. Толстой.)

Хватит баклуши бить – надобно быть и полезным. (А. Герцен.)

Теперь можно ни о чем не думать и бить баклуши до сентября. (В. Осеева.)

Учебный фразеологический словарь. — М.: АСТ . Е. А. Быстрова, А. П. Окунева, Н. М. Шанский . 1997 .

Смотреть что такое «бить баклуши» в других словарях:

бить баклуши — См … Словарь синонимов

Бить баклуши. — (чурбаны, из которых точат деревянные чашки). См. РАБОТА ПРАЗДНОСТЬ … В.И. Даль. Пословицы русского народа

БИТЬ БАКЛУШИ — кто Бездельничать, праздно проводить время. Имеется в виду, что лицо, группа лиц (Х) не занимается полезным делом, не трудится. Говорится с неодобрением. неформ. ✦ Х бьёт баклуши. Именная часть неизм. Обычно в роли сказ. Порядок слов компонентов… … Фразеологический словарь русского языка

Бить баклуши — Прост. Праздно проводить время; бездельничать. Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьёзно учиться (Л. Н. Толстой. Детство). Ведь вы классный чиновник, да ещё,… … Фразеологический словарь русского литературного языка

Бить баклуши — Разг. Неодобр. Бездельничать, праздно проводить время; слоняться без дела. ДП, 501, 824; Жиг. 1969, 202; ФСРЯ, 36; Мокиенко 1989, 18, 66, 82; Мокиенко 1990 24, 62, 69, 74, 88, 107, 133, 136; БТС, 55; СБГ 1, 26; АОС 2, 27; ПОС 1, 96; ШЗФ 2001, 19; … Большой словарь русских поговорок

бить баклуши — неодобр. бездельничать, заниматься пустяковым делом, праздно шататься. Наиболее распространенной версией происхождения этого фразеологизма считается следующая. Выражение связывается с кустарным промыслом по изготовлению деревянных ложек, чашек и… … Справочник по фразеологии

бить баклуши — Праздно проводить время, бездельничать. От названия черновых заготовок из дерева для ложек, посуды и т.п … Словарь многих выражений

БАКЛУШИ: бить баклуши — (разг.) бездельничать [первонач. делать несложное, лёгкое дело разбивать полено на баклуши, т. е. чурки для выделки мелких изделий]. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Баклуши бить — Баклуши (шабалю) бить (иноск.) шататься безъ дѣла, слоняться. Въ лапти звонить. Ср. Что мы будемъ дѣлать до обѣда? Бить баклуши? Тургеневъ. Новь. 17. Ср. Выводятся раскормленныя туши, Какъ ни ѣдимъ геройски, какъ ни пьемъ, И хоть теперь мы также… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

БИТЬ — БИТЬ, бью, бьёшь, д.н.в. (устар.) бия, повел. бей, несовер. 1. (совер. побить, прибить) кого что. Наносить кому нибудь удары, колотить кого нибудь. Не бей ребенка. Бить больно. Бить кого нибудь по голове. 2. (совер. убить) кого что. Избивать,… … Толковый словарь Ушакова

Источник

Что значит «бить баклуши»? Значение фразеологизма

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал выражение «бить баклуши». В современной разговорной речи эта фраза означает бессмысленное времяпровождение, безделье.

Выражение «это вам не баклуши бить» означает, буквально — «это вам не бездельничать».

Естественно, безделье — это далеко не первоначальное значение фразеологизма, лишь с течением времени фраза обрела переносный смысл. Но тогда каким же было её первоначальное значение? И вообще, что такое баклуша, кому и зачем потребовалось её бить? — Попробуем разобраться.

В Большом Энциклопедическом словаре дано определение этому слову:

Баклуша — обрубок древесины (в основном осиновой или берёзовой) , обработанный для выделки различных предметов (чашек, ложек и другой деревянной утвари).

Происхождение фразеологизма

Согласно самой распространённой версии, выражение зародилось во времена, когда кухонная утварь и посуда на Руси изготавливались из дерева, одним из этапов изготовления деревянных ложек являлось как раз-таки битьё баклуш, которое заключалось в раскалывании деревянных поленьев, чурбанов на баклуши, а также их обтёсывание.

Эта работа считалась простой и поэтому обычно её выполнял подмастерье или даже ребёнок. Регулярное употребление выражения породило переносный смысл. Изначально, в переносном смысле фраза означала выполнение очень простой работы, а позднее и вовсе стала означать безделье.

Существует также версия о том, что фразеологизм произошёл благодаря ночным сторожам, которые при обходе территорий стучали деревянными обрубками и колотушками. Их работа также не представляла особого труда, крестьяне и рабочий класс считали такую работу очень лёгкой, отсюда и могла пройти параллель между особенностями работы ночного охранника и бездельем.

Помимо этого в литературе встречаются и другие предположения о происхождении фразеологизма.

Так по одной из них, баклуша — это ударный музыкальный инструмент в виде металлической тарелки, играть на котором достаточно просто, в связи с чем, возможно, прошла параллель между бездельем и игрой на этом инструменте.

По другой версии — баклушами называют замерзшие лужи, а битьё баклуш — это когда дети ради забавы бьют по лужам раскалывая его. Пожалуй, эта версия больше всех ассоциируется с бездельем, однако большинство учёных склоняются к тому, что фразеологизм «бить баклуши» зародился именно из процесса изготовления деревянной кухонной утвари.

Тест на знание фразеологизмов

Оцените богатство своей речи! Пройдите тест на знание фразеологизмов.

Источник

Новости Барнаула

Опросы

Спецпроекты

Прямой эфир

Кто такие баклуши, и почему их бьют?

Фразеологизм «бить баклуши» каждый из нас слышал хотя бы раз, когда бездельничал. А задумывались ли вы над тем, что такое баклуши, как они выглядят и зачем их все бьют? ИА «Амител» решило разобраться в этом вопросе.

Как выяснилось, версий появления этого высказывания несколько. Одна из них гласит, что связано это с деревянными ложками. На Руси тысячи кустарей кололи чурбанчики из липового дерева на заготовки для мастера-ложкаря. Готовить такие чурки и называлось «баклуши бить». Эту работа считали легкой в сравнении с каторжным крестьянским трудом и доверяли ее обычно подмастерью. Из насмешки мастеров над подсобными рабочими – «баклушечниками» якобы и пошла наша поговорка.

Также баклушами называли небольшие озера и замерзшие лужи. Разбивать лед обожали деревенские ребятишки. Когда дети били палками или камнями по льду для его разлома, появилась фраза «бить баклуши». Из этой версии можно сделать вывод, что, когда говорят иди баклуши бей – это значит иди и занимайся своим интересным для себя делом, но опять же не работой.

По другой версии, фразеологизм «бить баклуши» уходит корнями к старой русской игре. Так называли деревянную палку или чурочку, которой сбивали городки или бабки. Игры эти были незамысловаты. При игре в бабки побеждал тот, кто выбивал из кона больше всего бабок — коротких костяшек — суставов ног лошади, свиньи и других домашних животных. При игре в городки из кона выбивались города, а именно разные фигуры, складываемые из деревянных чурок. Играли с помощью баклуши и в чижа. Заключалась эта игра в том, что по чурке, заостренной с двух сторон, чижу били палкой, подбрасывая его вверх и с силой отбивая как можно дальше.

Вполне естественно, что бить бабки, городки или чижи отнюдь не считалось занятием почетным. Эта игра, как и бирюльки, была лишь одним из способов бессмысленного препровождения времени. Оттенок неодобрения сквозит во многих контекстах, описывающих эти игры.

Из всех трех вариантов можно сделать общий вывод, что значение фразеологизма бить баклуши – это не заниматься работой, а проводить время по своему усмотрению, или же заниматься работой, но легкой и не требующей ответственности.

Источник

Многие «бьют баклуши», но это так не называют. Что значит это выражение?

Фразеологизм, о котором сегодня пойдет речь, как мне кажется, совсем вышел из нашего обихода. И, несмотря на то что многие его знают, последний раз я его слышал от своей бабушки лет 30 назад. Как бы там ни было, я все равно хочу вам рассказать об интересной истории выражения «бить баклуши».

(Для тех, кто не любит длиннопосты, есть аудио-вариант материала: https://linktr.ee/Po_slo_gam )

Для тех, кто первый раз слышит это выражение, поясню, что употребляется оно, чтобы обозначить безделье. Давайте заглянем в словарь Владимира Ивановича Даля, чтобы узнать о самой популярной версии происхождения этого выражения. Согласно Далю: баклушами называли деревянные заготовки для вырезания ложек и чашек. Будто бы делать такие чурки было настолько просто, что это занятие стало уподобляться отдыху, отсутствию работы, ничегонеделанию.

Почти сотню лет эта гипотеза была единственной, но в конце концов ее все же стали пересматривать. Не вызывает сомнения, что одно из значений слова баклуши — «деревянные заготовки для посуды». Но сомнительно, что именно оно лежит в основе фразеологизма, обозначающего безделье. Во-первых, изготовление заготовок для ложек нельзя назвать пустяковым и легким: оно требует определенных навыков и усилий. Во-вторых, даже если опытный мастер и легко справляется с «битьем баклуш», может ли его работа рассматриваться как равнозначная безделью? Ведь этот труд необходим: не будет заготовок — не будет и ложек с чашками.

Но если эта версия сомнительна, то какая верна? Баклуша — слово многозначное. В «Словаре русских народных говоров» у него насчитывается четырнадцать значений; кроме того, имеются еще два омонима (Напомню: это слова одинаковые по написанию и звучанию, но различные по значению). Эти омонимы совокупности добавляют к перечню еще четыре толкования. Разные гипотезы опираются на разные значения слова баклуша.

Давайте же быстрее нырнем в историю и рассмотрим эти версии.

В исторической подрубрике я расскажу вам о нескольких версиях. Но, как водится, оставлю и самое сладкое на десерт.

Существует мнение, что выражение бить баклуши пошло от работы сторожей. При ночных обходах они стучали деревянными чурочками друг о друга. Делалось это, дабы разбойники знали, что имущество охраняется. Крестьяне же сравнивали такую работу с бездельем. Отсюда и смысл нашей поговорки.

Есть и такой вариант: баклуша — это ударный музыкальный инструмент, который напоминает тарелку. Играть на нем было легко, отсюда и конечный смысл фразеологизма о безделье. Эта версия не очень убедительна, так как наше выражение должно было бы звучать так: бить в баклуши. Но куда тогда пропал предлог В?

Ну и очень очаровательный вариант трактовки: В некоторых диалектах баклушами называют лужи, вымоины, ямы с водой. Отсюда версия, связанная с детской игрой: бить баклуши будто бы буквально значило «колотить палкой по лужам» или, например, «разбивать лед на замерзших лужах». Такое толкование кажется не очень убедительным: все-таки битье по лужам — лишь одна из множества детских забав, не из самых распространенных, сильно ограниченная временем года и погодой.

И все же наиболее убедительная гипотеза принадлежит профессору, доктору филологических наук Валерию Михайловичу Мокиенко. Среди значений слова баклуша в говорах есть такое: «чурка для игры в городки». Народная игра в городки была широко известна и любима. Заключалась она в следующем: некоторое количество деревянных чурок укладывались на земле определенным образом. Игроки пытались разбить получившуюся конструкцию или фигуру с помощью длинной палки — биты.

Чурки для игры в некоторых говорах назывались также баклушками, баклашками, бакуланками. Народная речь изобилует и другими вариантами глагола: обивать, околачивать, сбивать, пробить…

Скорее всего, бить баклуши первоначально значило «играть в городки». И тогда нынешнее значение этого оборота закономерно развилось по модели «заниматься бесполезной деятельностью; играть во что-либо» равно «бездельничать». Игра в народной культуре часто ассоциируется с отдыхом, развлечением, т. е. отсутствием серьезного и полезного занятия. Так, значение «бездельничать» есть у таких диалектных фразеологизмов, как бабки сшибать, шашки сшибать, сбивать шибалки, гонять шалугу (т. е. самодельный мяч) и другие. Все они игровые по происхождению.

Итак, фразеологизм бить баклуши вряд ли связан с изготовлением деревянных заготовок для вырезания посуды. Скорее всего, его буквальное значение — «играть в городки».

Пойду поиграю в бирюльки)

Археологи в Ростове-на-Дону нашли бутылку с посланием 120-летней давности

Записку оставил мещанин Иван Старков

В центральной части Ростова-на-Дону, на углу улиц Чехова и Седова, специалисты Института истории и международных отношений ЮФУ вместе с коллегами из ООО «Археологическое общество «Наследие» ведут раскопки. Недавно они нашли бутылку с необычным содержимым.

Внутри находились записка, лист отрывного календаря, выпуск местной газеты, пуговицы, винтовочный патрон и папиросы табачной фабрики «В. И. Асмолов и Ко».

Послание гласит: «Ростовский на Дону мещанин Иван Федорович Старков 11 апреля 1901 года. Эту бутылку закопал я на память о себе и в этой бутылке газета „Приазовский край“ № 265 года девятого». Далее сообщается, что на горлышке он разместил двухкопеечную монету 1816 или 1812 года.

«Девятый» год газеты не означает, что она относится к 1909 году: в данном случае это порядковый год ее издания. Первый номер «Приазовского края» вышел в 1891 году, а потомкам Старков по какой-то причине решил предложить 265-й выпуск газеты, выпущенный 10 октября 1899 года. Донская Государственная Публичная Библиотека оцифровала свое историческое наследие, и весь выпуск можно прочесть онлайн.

Подвиг разведчика

10 января 1786 родился граф Александр Иванович Чернышёв. Вот уж был Штирлиц так Штирлиц! Красавец, умница, разносторонне образованный, богатый и знатный русский офицер недаром стал любимцем Наполеона. Да что там Наполеона Париж обожал графа.

Говорят, в знаменитой битве при Ваграме в 1809 году Чернышев даже умудрился дать Наполеону какой-то дельный совет, за что был награжден орденом Почетного легиона. На балу по случаю свадьбы Наполеона и австрийской принцессы Марии-Луизы по неосторожности слуг от огня свечей вспыхнул огромный шелковый занавес, пламя понеслось по столам и мебели. Русский кавалергард мгновенно организовал «пожарную команду» из присутствовавших офицеров и лакеев, и пожар был потушен.

Согласно рассказам, Чернышев собственноручно вынес из пылавшей бальной залы несколько женщин, и что приятно, двух сестер Наполеона: Каролину Мюрат и Полину Боргезе. Они были восхищены, он был красив, недаром русский герой зaслужил репутацию неукротимого покорителя женских сердец. В общем, много полезных сведений получил Чернышев от императорских сестер. А кто бы устоял?

Тем же, чьи сердца не удавалось растопить, граф платил, и платил много, зато и информация его была очень полезна для русского генштаба.

Едва избежав разоблачения и ареста, Чернышев вернулся в Россию . За заслуги Чернышёв получил генеральские эполеты. И снова в бой: Отечественнaя война, зaгрaничный поход. В 1814 году генерaл Чернышёв с победоносными русскими войсками вновь окaзaлся в Пaриже. Алексaндр I хотел было нaпрaвить его для сопровождения Наполеона в ссылку на Эльбу, да передумaл: «Бонапарту в несчастии тяжело будет видеть того, кто был при нем во время величия».

В 46 лет Чернышёв стaл военным министром

Скончaлся Александр Иванович Чернышев в 1857 году. В подмосковном городе Лыткарино, у здaния бывшей усадьбы Чернышевых генералу установили пaмятник.

Транспортное средство американского фермера

В движение его приводит беговой козел, движущийся в колесе, козел «запаска» сверху.

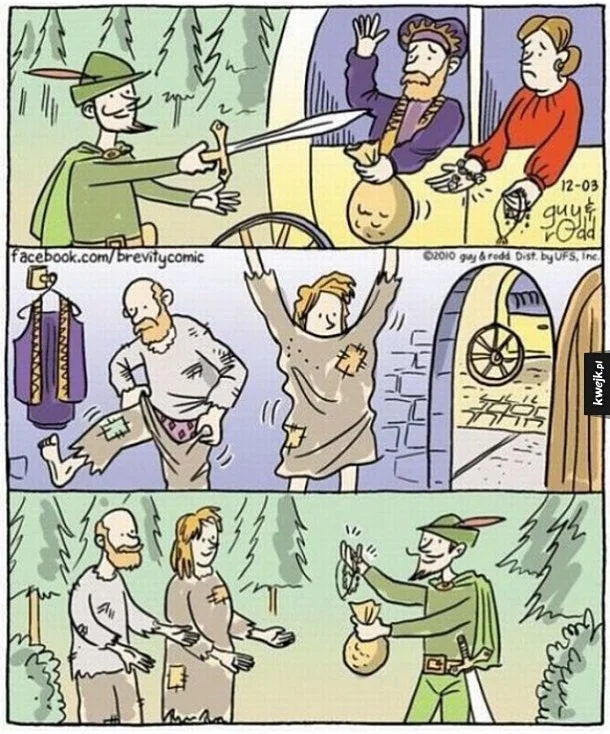

Почему разбойники воспеваются как герои -«Робин Гуды».

Полагаю, все вы знакомы с образами «благородных разбойников», тут на ум приходят и Владимир Дубровский, и уже упомянутый Робин Гуд (Робин-капюшон то бишь, а вовсе никакой не «хороший»).

Откуда, почему и зачем появляются образы героических душегубов и насколько они соответствуют реальности — сейчас разберемся.

Не буквально, конечно))) Но вот представьте, что вам довелось жить где-то внизу социальной лестницы в паскудную эпоху эпидемий, неурожаев, разорительных войн и произвола властей (здесь должна быть шутка про нынешнюю Россию, но придумывать лень). Вполне закономерно, что народное творчество в таких условиях порождает героев-филантропов, которые нещадно лупят негодяев-богачей/аристократов и помогают разночинцам, из которых сами и происходят)))

Тут помимо аглицкого Робина вспоминаются и немецко-нидерландский Тиль Уленшпигель — смутьян, мошенник и тролль 90 левела, отпускающий откровенно похабные шуточки в адрес католиков, монархов, светских феодалов и высшего духовенства.

У наших нынешних «небратьев» есть Олекса Довбуш — предводитель карпатских разбойников-повстанцев.

Половина Восточно-Европейской равнины в фольклоре и топонимах сохранила память о разбойнике Кудеяре, который в народном творчестве и художественной литературе представлен противоречиво — это и откровенный головорез, и родственник Ивана Грозного, незаконно лишенный власти (таких версий «царского происхождения» просто гора), и раскаявшийся старец, пытающийся искупить свои преступления. И, естественно, есть легенды о восстанавливающем на свой лад социальную справедливость разбойнике.

Однажды мы уже писали о русских дворянах-разбойниках, в частности — о Марфе Дуровой, которая со своими крепостными устраивала многочисленные налеты на деревни и поместья, но была при этом формально набожным человеком — велела отпевать убитых ею жертв, устраивала молебны перед гоп-стопами, несла дары священникам после грабежей. В общем, один в один как братки из 90-х — устроить кровавое месиво, но зато с крестиком на груди и отстроенным за свой счет православным храмом.

По сути, поток сериалов на НТВ, «Бригада», «Бумер» и иже с ними — идейные продолжатели народного творчества о разбойниках-филантропах. Видать нужны людям такие персонажи.

Глупо грабить бедных.

Банальная, очевидная мысль, но все же. С бедных и взять-то нечего, зачем они сдались разбойнику? А вот богатые — да, по определению являются привлекательной целью.

Ну а имидж «борца за справедливость» просто рисует воображение ненавидящих и завидующих представителей низших сословий. Вспоминаются строки Леонида Филатова.

Эй, Игнат, Егор, Ульян,

Ну-ко гляньте, кто не пьян!

Я привёз вам чуду-юду

Из заморских, значит, стран.

Он способен в вашу честь

Горы каменные снесть.

Говори мечту ребяты

У кого какая есть.

Что молчите? Эй народ!

Аль воды набрали в рот?

Нешто нонича в Расее

И с мечтою недород?!

1-й мужик

Мне махорки!

2-й мужик

Мне — кисет!

3-й мужик

Мне — скамейку для бесед!

4-й мужик

Ну а мне — чтоб помер Колька,

Мой удачливый сосед!

Вообще говоря, для разбоя нужно иметь определенные ресурсы. Разбойничья шайка в чисто производственном, экономическом контексте — это сборище людей, которые в производстве благ не участвуют. А значит, должны откуда-то взять вооружение, на постоянной основе получать фураж для животных, пищу для себя любимых и т.п. Одним разбоем не проживешь — ибо успешные налеты — явление периодическое, а вот насущные потребности возникают постоянно и неотвратимо.

Соответственно, необходимо, чтобы кто-то обеспечивал снабжение разбойничьего контингента. Грабить деревни и села — мера временная и рискованная, а вот установить сотрудничество с крестьянами и выменивать часть честно награбленного на провизию и фураж — вполне практичное и взаимовыгодное решение.

И отчего же не восхвалять простому селянину головореза, который готов в обмен на зерно «подогнать» что-нибудь ценное, полезное и приятное?

Одесского разбойника Мишу Япончика порой вспоминают как этакого филантропа — и собственный кодекс чести у него есть, и беднякам он помогает. Леонид Утесов, например, пишет, что Японец покровительствовал артистам.

Пабло Эскобар, будучи законченным негодяем — наркоторговцем и террористом, устроившим череду взрывов и покушений на высших должностных лиц в Колумбии, пользовался поддержкой широких кругов жителей бедных кварталов в своем родном Медельине. В конце концов, этот тип даже в Конгресс Колумбии просочился, начав делать политическую карьеру!

Заигрываниям разбойников и преступников с населением есть вполне прагматичное объяснение — нужно постоянное пополнение личного состава.

Что сикарио и дилеры в наркокартеле, что средневековые разбойники в составе шайки — это расходный материал, исключительно часто мрущий и попадающий за решетку. А значит, нужна лояльность «униженных и оскорбленных» социальных низов, представители которых пополняли бы преступную организацию.

Опять же — лояльность населения облегчает уход от правосудия. Устроил акт человеколюбия в виде подношений местным жителям — и вот при ближайшей облаве уже целый квартал обывателей готов прятать тебя у себя в чулане или на чердаке)))

Литература, музыка, кино, а теперь еще и компьютерные игры изрядно поднаторели в деле романтизации истории — от «благородных рыцарей» до крутых американских пастухов. И, разумеется, нашлось место и для разбойников в столь масштабной деятельности по созданию персонажей и сюжетов, способных найти отклик в сердцах у современного человека.

Вот, пожалуй, и весь секрет «благородных разбойников». Да, и еще стоит упомянуть любовь писателей и читателей к злодеям поневоле — должен же быть у героя какой-то внутренний конфликт? Трудно придумать что-то ярче и красочнее, чем разрез между преступным образом жизни и «тонкой натурой» персонажа)))

Уильям Харли и Артур Дэвидсон, основатели Harley Davidson, на своих мотоциклах 1914 год

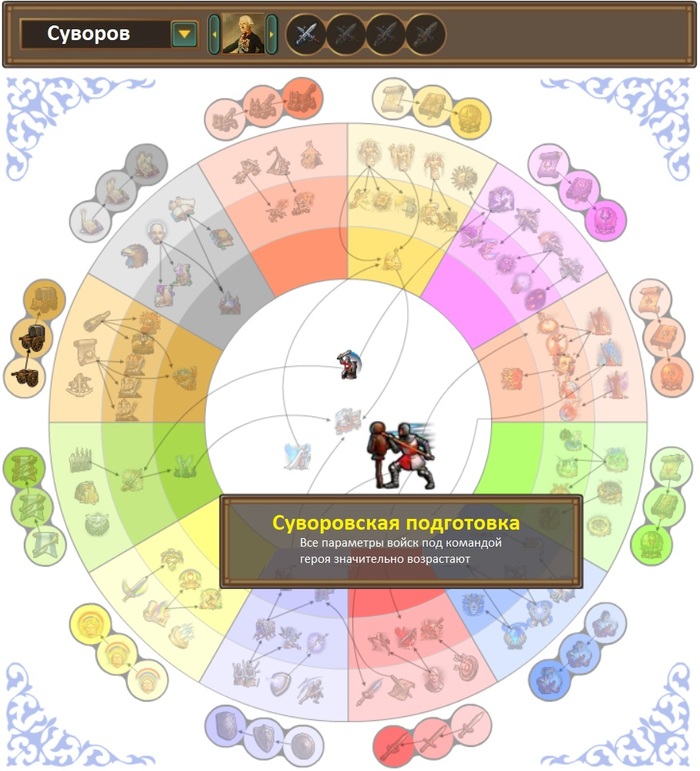

Суворов. Меч России, бич Турок и гроза Поляков

Этот полудикий герой… был человек маленького роста, тощий, тщедушный, дурно-сложенный, с обезьяньею физиономией, с живыми, лукавыми глазками и ухватками до того странными и уморительно-забавными, что нельзя было видеть его без смеха или сожаления; но под этою оригинальною оболочкой таились дарования великого военного гения. Суворов умел заставить солдат боготворить себя и бояться. Он был меч России, бич Турок и гроза Поляков. Жестокий порывами, бесстрашный по натуре, он мог невозмутимо-спокойно видеть потоки крови, пожарища разгромленных городов, запустение истреблённых нив. Это была копия Аттилы, с его суеверием, верою в колдовство, в предвещания, в таинственное влияние светил. Словом, Суворов имел в себе все слабости народа и высокие качества героев.

Французский король Людовик XVIII

Итак, мы остановились на начале воинской карьеры Александра Васильевича Суворова. Теперь перейдём к её развитию.

15 (26) мая 1769 года Суворов назначается командиром бригады из Смоленского, Суздальского и Нижегородского мушкетёрских полков и направляется в Польшу для участия в военных действиях против войск шляхетской Барской конфедерации (создана по призыву краковского епископа Каетана Солтыка римокатолической шляхтой Речи Посполитой в крепости Бар в Подолии 29 февраля 1768 года).

Конфедераты были против растущего влияния России и её ставленника короля Стани́слава II А́вгуста Понято́вского, который стремился ограничить власть магнатов (грубо говоря местная олигархия) и прекратить гонения на иноверцев (не католиков, в т.ч. православных, которых угнетали не один век).

Поход Суворова в Польшу продемонстрировал результаты обучения солдат по-суворовски: за 30 дней бригада прошла 850 вёрст, причём в дороге было только шесть заболевших, что для того времени было выдающимся достижением.

В первую польскую кампанию Суворовым была применена тактика и система подготовки войск, самостоятельно разработанная по результатам Семилетней войны. Командуя бригадой, полком, отдельными отрядами, он постоянно перемещался по Польше и нападал на войска конфедератов, постоянно обращая их в бегство. Всё что будет дальше похоже на какой то позор противников Суворова. Избиение младенцев да и только! Яркий пример произошёл 2 (13) сентября 1769 года, когда он одерживает победу над конфедератами у деревни Орехово.

Дано: 320 человек и 2 орудия у Суворова против 2000 человек при 2 орудиях у Казимира Пулавского (того самого в будущем отца хреновой американской кавалерии, или хренового отца американской кавалерии, тут как посмотреть).

Задача: победить!

Расклад так себе, правда? Другой бы десять раз подумал и избежал сражения, стараясь дождаться подкрепления, но это же Суворов!

В принципе бой можно описать древним крылатым выражением «пришёл, увидел, победил», так как он сходу, с марша атаковал неприятеля. Артиллерия поляков была весьма неплохой и доставляла неприятности русским. Видя это, Александр Васильевич во главе 36 драгун бросился на эти орудия, которые были из-за этого увезены неприятелем в другое место. Завязалось сражение. Четыре контратаки поляков были отбиты: их встречали плотным ружейным огнём и картечью, а убегавших рубила конница, которая чуть было не погубила Пулавского, которого спас старший брат, отдав жизнь (а это был один из виднейших конфедератов).

Забавно что бой мог повернуться иначе, ибо в разгаре его один русский капитан запаниковал и начал кричать что они отрезаны. Суворов быстро привёл его в чувство и даже потом дал шанс загладить вину, которым капитан воспользовался и даже был упомянут Александром Васильевичем в донесении как отличившийся. Этот момент ярко иллюстрирует, что Суворов умел молниеносно управлять не только самими манёврами, но и боевым духом и настроением своих подчинённых (и, кстати, врагов, что мы увидим дальше) и использовать это в своих интересах, пресекая (к примеру, панику) или наоборот, усиливая (чувство стыда за трусость, страх и попытка обелить себя). Также стоит отметить, что Суворов не наказал провинившегося, не навесил ему ярлык, не стал к нему презрительно относиться, а постарался научить его прямо в бою.

К вечеру военачальник повелел зажечь Орехово, которое было в тылу поляков. Они были в смятении и этим воспользовался Суворов, проведя штыковую атаку. Сотня русских кавалеристов гнала пару тысяч поляков! Также по приказу военачальника был ведён сильная ружейная пальба, которая ещё больше устрашила противников. Бегство дорого обошлось полякам. Именно там они и потеряли львиную часть своих бойцов, впрочем, пушки удалось сберечь. Под конец поляки решили всё же дать отпор, но их как Кортес ацтеков размазал по полю Суворов во главе 10 (!) всё ещё следующих за полководцем кавалеристов.

Русские потеряли 5 убитыми и 11 раненых, поляки несколько сотен погибших и 40 пленных. Да, надо признать что качественно конфедераты уступали суворовцам и основные потери понесли именно в результате бегства (что в основном и бывает: основные потери несут именно убегающие). Но численность и командование конфедератов позволили бы им победить большинство других полководцев при том же раскладе.

На следующий день отступившие остатки конфедератов были окончательно разбиты основными силами Каргопольского карабинерного полка в бою при Ломжах. Да, можно сказать что Карл фон Рённе одержал там ещё более великую победу, ведь расклад там был ещё чудовищнее: 300 карабинеров и 40 казаков против 2.500 поляков при 3 орудиях (они в пути соединились с подкреплениями), но поляки были крайне деморализованы и считали что это их настигла «несметная суворовская кавалерия». Достаточно было одного тычка и всё посыпалось. Так что Суворов был автором и этой победы, не смотря на то что исполнителем её стал его коллега.

1 (12) января 1770 года Суворову присвоен чин генерал-майора. В этом же году одерживает ещё несколько побед над поляками, за что 30 сентября (11 октября) 1770 года получил свою первую награду — орден Св. Анны. В октябре назначен командующим русскими войсками в Люблинском округе. При переправе через Вислу упал и разбил себе грудь о понтон, вследствие чего несколько месяцев находился на лечении. После выздоровления, 12 (23) мая 1771 года, Суворов одерживает победу при Ланцкороне, разгромив знаменитого французского генерала Ш. Ф. Дюмурье, которого снабдив деньгами отправили французы.

О Дюмурье можно говорить всякое: авнтюрист, беспринципный гад и карьерист, предатель, но отказать ему в воинских талантах сложно. Это был безумный рубака (проявил редчайшую отвагу: в бою у Клостеркампа он один бился против нескольких гусар и получил 22 раны: одна пуля застряла в книге, которую Дюмурье носил на груди, была сломана левая рука и её пришлось оперировать) и неплохой, умелый и решительный полководец. При равной численности сил (по 3.500 человек), у поляков было аж 50 орудий! К тому же он крайне умело организовал фланги, так что обойти его было нельзя.

Не на того нарвался!

Суворов решился на очень рискованный и неожиданный шаг, основанный на его глубоком и тонком понимании военной психологии. Ещё не дождавшись собрания всех войск, он двинул 150 санкт-петербургских карабинеров и две сотни чугуевских казаков на фланг неприятельского расположения. Быстрота натиска и неожиданность атаки конницы ошеломила впечатлительную польскую пехоту, не прошедшую регулярного воинского обучения (Дюмурье самостоятельно набрал и снабдил их на французские деньги). Несмотря на сильную позицию, она рассыпалась и обратилась в бегство, в то время как все усилия Дюмурье восстановить порядок оказались тщетными. После того, как фланг был опрокинут, бой был окончен за полчаса. Поляки потеряли 500 человек, остальные рассеялись по окрестностям. Что касается русских, то у них насчитывалось только 10 раненых (убитых не было вовсе). И это атака в лоб!

Поражение под Лянцкроной нанесло тяжёлый удар конфедерации. Дюмурье за превышение полномочий был отозван и остался только Огинский (не тот самый. Тот самый это его племянник). Он как маяк собирал к себе всех кто хотел сражаться против русских. Суворов это понимал и хотел отрубить голову конфедерации раз и навсегда.

Гетман Огинский набрал ок. 4 тыс. человек (говорят даже что пять) при 8 орудиях.

Суворов с отрядом в 900 человек, пройдя за четыре дня около двухсот верст, он подошёл к местечку Столовичи, где разместились основные силы Огинского. Несмотря на численное превосходство неприятеля, Суворов, верный своей обычной тактике, немедленно атаковал:

Нападение наше на литовцев было со спины,

Перед нами было болото и чрез оное — плотина, по которой майор Киселев с суздальскими гренадерами пошел на штыках, пробил и дал место нашей коннице, которой предводитель подполковник Рылеев все встречающееся в местечке порубил и потоптал.

Не давая опомниться конфедератам, русские, к которым примкнули содержавшиеся здесь в плену солдаты, штыками и палашами очистили Столовичи.

Остатки поляков (500 человек) были разбиты также внезапно 78 карабинёрами во главе с Суворовым на рассвете. Огинский с десятком гусар без оглядки бежал за границу.

У боя при Столовичах были далеко идущие последствия. Восстанию в Литве был положен конец. Суворов доносил о бое:

Сражение продолжалось от трёх до четырёх часов, и вся Литва успокоилась.

Что господин Суворов окончил фарсу господина Огинского — сие весьма хорошо.

Источник