- Значение слова «атеизм»

- атеи́зм

- Фразеологизмы и устойчивые сочетания

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Атеизм

- Природа веры и неверия: кто такие атеисты и что такое атеизм

- Атеизм — это не просто неверие…

- Атеист: кто это сегодня и при чем здесь наука

- Агностик и атеист — в чем разница

- Вместо заключения

- Комментарии и отзывы (4)

Значение слова «атеизм»

АТЕИ́ЗМ, -а, м. Отрицание существования бога, отказ от религиозных верований; безбожие.

[От греч. ’α- — не-, без- и θεо́ς — бог]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Атеи́зм (др.-греч. ἄθεος — «отрицание бога», «безбожие»; от ἀ — «без» + θεός — «бог») в широком смысле — отвержение веры в существование богов; в более узком — убеждение в том, что богов не существует. В самом широком смысле атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов. Атеизм противоположен теизму, понимаемому в самом общем случае как вера в существование как минимум одного бога. Атеизм часто понимается также как отрицание существования сверхъестественного вообще — богов, духов, других нематериальных существ и сил, загробной жизни и т. д. По отношению к религии атеизм — мировоззрение, отрицающее религию как веру в сверхъестественное.

Для атеизма характерна убеждённость в самодостаточности естественного мира (природы) и в человеческом (не сверхъестественном) происхождении всех религий, в том числе религий откровения. Многие из тех, кто считает себя атеистом, скептически относятся ко всем сверхъестественным существам, явлениям и силам, указывая на отсутствие эмпирических свидетельств их существования. Другие приводят доводы в пользу атеизма, опираясь на философию, социологию или историю. Большая часть атеистов является сторонниками светских философий, таких как гуманизм и натурализм. Не существует единой идеологии или шаблона поведения, присущего всем атеистам.

Термин «атеизм» появился как уничижительный эпитет, применявшийся к любому человеку или учению, находившемуся в конфликте с установившейся религией. И только позднее это слово стало означать определённую философскую позицию. С распространением свободы убеждений, свободы мысли и совести, научного скептицизма и критики религии этот термин стал приобретать более конкретное значение и начал использоваться атеистами для самообозначения.

АТЕИ’ЗМ, а, мн. нет, м. [от греч. «a» — без и theos — бог]. Безбожие, отрицание существования бога.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

атеи́зм

1. филос. система взглядов и убеждений, основанная на отвержении веры в существование богов (в широком смысле); или на убеждение в том, что богов не существует (в более узком смысле)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова референт (существительное):

Источник

Атеизм

Атеи́зм (от греч. ἄθεος — безбожный, безбожник) — 1) направление философии, отрицающее существование Бога; 2) безбожность, отрицание Бога.

Атеизм можно рассматривать и как одну из форм самоубийства, т.к. атеисты сознательно отвергают Бога – Источник жизни. Приверженность человека атеизму делает его духовно слепым, ограничивает его жизненный горизонт физиологическим и душевным уровнями бытия, препятствует постижению высшего смысла жизни, реализации высшего предназначения.

По сути атеизм является верой, т.к. его фундаментальные положения научно недоказуемы и являются гипотезами.

И с точки зрения христианства, материалистический атеизм провозглашает свою противоположность религии лишь номинально. В действительности по своему содержанию он представляет лишь одну из форм религиозного сознания. Религиозность материалистического атеизма проявляется, прежде всего, в том, что материалистическая философия наделяет бытие тварного мира Божественными атрибутами. Напомним, что материалистическая философия провозглашает несотворимость и неуничтожимость, безначальность и беспредельность материи, наделяет ее творческими способностями создавать мир. Этому можно возразить следующим образом:

- Слово «материя», взятое в значении единой субстанции, есть не более чем абстракция. Ни один человек и ни один прибор не наблюдал и никогда не будет наблюдать «единую материальную субстанцию». Человеческому познанию доступны лишь отдельные явления материального мира, ограниченные во времени и пространстве. Наблюдение подобной субстанции, наделенной атрибутами вечности и нетварности, выходит за пределы как человеческих органов чувств, так и создаваемых человеком приборов. Такая субстанция не может быть предметом научного познания, а может быть лишь предметом особой атеистической веры.

- Все фиксируемые в мире материальные явления подчиняются законам пространственно-временной метрики. Они ограничены в пространстве и времени, подчинены пространственно-временному интервалу. Они не безначальны и не беспредельны, но имеют начало, прерывны и дискретны. Ограниченные законами пространства и времени, они не могут образовать внепространственную и вневременную субстанцию. Подобная субстанция уже по своим изначальным свойствам должна быть нематериальна, ибо вечность, неуничтожимость, безначальность и беспредельность – свойства нематериального, совершенно духовного Божественного бытия, а не явлений материального мира.

- Приписываемые материи атрибуты нетварности, безначальности, неуничтожимости и беспредельности не имеют определенного атеистического содержания. Эти атрибуты напрямую заимствованы из религиозных представлений, в силу чего сам материалистический атеизм может быть рассмотрен как одна из форм языческой религиозной философии.

При этом вершиной религиозных представлений о материи становится приписывание ей способности к творческому целеполаганию и целеосуществлению. Эти представления выглядят абсурдно, поскольку безличное, лишенное ума и воли, материальное бытие по своим существенным характеристикам не способно к созданию прекрасного и гармоничного мироздания, увенчанного разумным и творческим существом – человеком.

Целеполагание и целеосуществление – атрибуты личного бытия, наделенного умом и волей, способного творить по своим предначертанием. Таким личным бытием обладает создавший мир личный Бог и созданный по Его образу человек. Наделение безличной, аморфной и хаотической материи творческими способностями есть возврат к тривиальным языческим мифам, не знающим единого личного Бога. В примитивных языческих мифах мир, состоящий из людей и богов, также зарождался «сам собой» из первобытных стихий.

«Атеистический материализм делает важное открытие: идол состоит из материи, он есть материя. Материя есть истинно-сущее и истинно-ценное. Она заменяет прежнее божество, она есть подлинный «вседержитель, творец неба и земли», она объемлет и создает все существующее… Последовательный атеизм не удается: он переходит в атеистическую религию, ибо человек всегда что-либо признает истинно-сущим и истинно-ценным. Он всегда стоит в некотором необходимом отношении к Абсолютному, нечто абсолютизирует и нечто релятивизирует. Материя становится Абсолютом и вступает на место Божества. Вместо Бога Отца, творящего мир, получается «великая-матерь» – материя, рождающая все существующее, потому что все вообще развивается из нее» (Б.П. Вышеславцев).

С точки зрения христианства, материалистическая философия есть одна из форм языческой пантеистической философии. Подобно всем прочим формам языческой пантеистической философии, она усматривает первопринцип бытия в безличной природе, абсолютизирует безличное бытие природы, наделяет его Божественными свойствами. Как форму пантеистической философии материалистический атеизм рассматривали многие представители русской религиозно-философской мысли – Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, С. А. Левицкий, Л.А. Тихомиров и др.

Атеизм, отрицающий Бога Творца, не может не видеть первопричину мира в самом мире. Для атеиста мир не создан, но существовал и будет существовать вечно. Все в этом несотворенном мире объяснимо всесильными «законами природы».

Однако законами природы можно (теоретически) объяснить все, кроме существования самих законов природы. Достаточно задать атеисту вопрос о происхождении законов природы, как он должен будет ответить тавтологической, т. е. ничего не говорящей ссылкой на сами эти законы природы.

Иначе говоря, атеист должен будет перенести предикаты Абсолютного (первосущность, первопричинность, вечность, безусловность и т. п.) на сам мир или на законы, в нем царствующие.

Так, отрицание Абсолютного мстит за себя абсолютизацией относительного. Иначе говоря, способного к последовательному мышлению атеиста легко привести, при условии его интеллектуальной честности, к пантеизму как учению, обожествляющему мир в его целом.

Итак, атеизм есть бессознательный пантеизм; в качестве такового атеизм логически столь же несостоятелен, как и пантеизм.

Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет: пусть он скажет: «Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою”. И за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу Господь непременно просветит… И тогда душа твоя почувствует Господа; почувствует, что Господь простил ее и любит ее, и это ты из опыта познаешь, и благодать Святого Духа будет свидетельствовать в душе твоей спасение, и захочешь тогда кричать на весь мир: “Как много нас любит Господь!”.

преподобный Силуан Афонский

Атеист – несчастный ребёнок, который напрасно пытается уверить себя, что у него нет отца.

Бенджамин Франклин

Что может быть жалче и безумнее людей, которые дерзают утверждать, будто все сущее произошло само собою, и все творение лишают промышления Божия?

святитель Иоанн Златоуст

Не слушай безбожников. Они ничего не знают, от них все сокрыто, как от слепых. Не разговорами постигают Бога и тайну будущей жизни, а подвигом, исполнением заповедей и глубоким искренним покаянием.

игумен Никон (Воробьёв)

Христианский взгляд не сужает кругозор, а расширяет его. Все, что знакомо светским людям, знакомо и религиозным. Что говорит светская наука – понятно и религиозным ученым. Но кроме «законов природы» мы действительно видим нечто иное. Да, чудо, да, свободу, да, надежду. Но это – не вместо и не за счет, а – вместе. Церковь желает усложнить культурный ландшафт, указать на сложность и многообразие мира, а атеистам все уже ясно. Но именно простоту своих догм они выдают за защиту «творческого подхода».

Человеку неверующему рассуждать о религии – это всё равно, что слепому рассуждать об особенностях Рембрандта. Религия – это мир опыта.

диакон Андрей

Проф. Несмелов в книге «Наука о человеке» выражается так: «Атеизм есть вывод знания на основании незнания». Формулировка эта метка. Атеисты не видят Бога, не знают Бога, а потому не признают Его бытия. Более осторожные из них называют себя «агностиками», т.е. не знающими (идя за английским философом Спенсером), но, «не зная», они, конечно, не руководятся законами религии. Люди более грубого образа мышления рассуждают прямолинейнее, хоть логически и неправильно: «я не знаю Бога, значит нет Бога».

прот. Михаил Помазанский

Человек страшно за все ответственен, и трудно теоретически вообразить себе несчастье того человека, который, атеистически прожив на земле «так, как будто ничего нет», вдруг очутится лицом к лицу с реальностью, не только более яркой, чем эта наша земля, но даже превосходящей все наши понятия о реальности… Не об этих ли душах страдал Господь в Гефсиманском саду? Во всяком случае, и за них он принял страдание на Кресте.

архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

Источник

Природа веры и неверия: кто такие атеисты и что такое атеизм

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Сегодня нам предстоит погрузиться в одну из самых актуальных тем современности – кто такой атеист и чем он отличается от агностика.

Тема очень непростая и весьма дискутабельная, поскольку спорить придется с религиозными людьми, а верующие, как известно, – те еще оппоненты (это кто?).

Проблема в том, что многие из тех, кто называет себя атеистом, не до конца осознают полномерный смысл этого термина, употребляемого, кстати, как в его непосредственном значении, так и в более широком понятийном спектре (разницу обсудим ниже).

Благо, что свою изначально негативную и даже оскорбительную окраску это слово уже утратило. Когда и как это произошло?

Атеизм — это не просто неверие…

Как утверждает Википедия, впервые это понятие было упомянуто в древнегреческих манускриптах V века до нашей эры. Спустя четыре столетия римский политик, философ-стоик и выдающийся оратор Цицерон взял греческое прилагательное ἄθεoς («отрицающий бога») и сделал его латинскую транслитерацию.

Так появилось слово «atheos», которое в классических источниках использовалось в значении «а/анти-теистический», то есть «отвергающий богов».

Когда этот термин – уже в начале нашей эры – перекочевал в другие культуры, во французском языке появилось существительное «atheisme», которое трактовалось как «безбожие, неверие в бога».

Со временем этот термин перестал быть однозначным и, в ходе усиления религиозного фундаментализма, оброс новыми смысловыми оттенками.

Таким образом, понятие атеизма могло использоваться в самых различных контекстах, а самим атеистам приписывали целый ряд негативных качеств, вплоть до разнородных феноменов:

- вольнодумство (или религиозное свободомыслие);

- ересь (это как?), язычество;

- сомнение в существовании богов и любых сверхъестественных сил;

- нечестивость, порочность;

- отсутствие моральных кодексов;

- отрицание или непризнание богов главенствующего культа;

- богоборчество, нарушающее волю Господа;

- сознательное инакомыслие как духовное сопротивление единственно правильной идеологии.

Вот насколько негативным был вектор экспрессивно-смысловой окраски этого слова! И такая тенденция сохранялась вплоть до эпохи Возрождения (это что такое?).

Это были времена подъема, когда и наука стала активно развиваться, и философия (это что такое?) начала обретать более материалистические черты, и гражданское общество переросло, наконец, свой «пубертатный период» (это что?) и вступило в фазу зрелости.

И только в разгар мировоззренческой эпохи (где-то на рубеже XVII-XVIII веков) отношение к атеизму поменялось, а чаша весов «общественного разума» склонилась в сторону рационализма (это что такое?) и беспристрастной критики религиозного миропонимания.

Теперь уже никто, кроме церковников, не считал, что атеист – это воинствующее зло, которое разрушает основы мироустройства, а значит – подлежит тотальному искоренению.

При этом (помимо прогрессивной части общества) в среднестатистической светской прослойке становилось все больше тех, кто осознавал, что единственным критерием и средством познания человека и окружающего мира может быть только здравый смысл. То бишь обращение к интеллекту и практическое использование разума.

Атеист: кто это сегодня и при чем здесь наука

Если говорить об атеизме вообще, то обычно под этим подразумевают элементарное отрицание религии и отсутствие теизма – то есть веры в богов и/или в существование каких бы то ни было сверхъестественных сил.

Точно так же и с понятием «атеист»: если вы говорите, что не верите в бога, то вы определенно атеист.

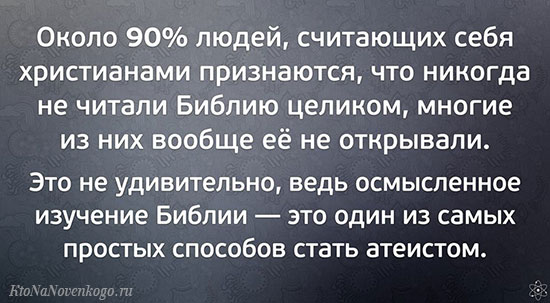

Есть, правда, один нюанс. Если вы аргументируете свое мировосприятие каким-то научными фактами, доктринами (это что?) или концепциями, то ваш атеизм является не следствием личной неприязни к церковникам или верующим, а результатом критического анализа религиозной идеологии.

В этом случае ваши убеждения можно считать научным атеизмом. Однако просто атеизм и научный атеизм – разные вещи.

Под атеизмом вообще мы понимаем простое неверие в бога, а под научным атеизмом – систему взглядов как одну из неотъемлемых характеристик материалистического (диалектического) мировоззрения. Хотя, по большому счету, и то и другое все же можно считать двумя смысловыми оттенками одного понятия.

Поэтому давайте просто считать, что атеизм – это некий религиозный скептицизм, основанный на приверженности самым базовым мерилам интеллектуального здравомыслия.

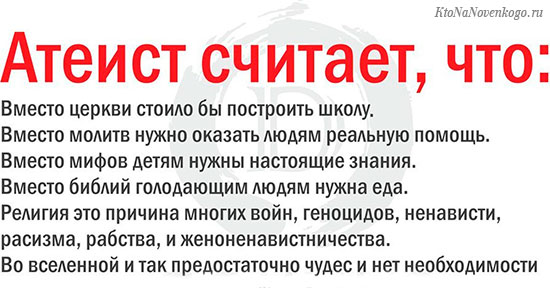

Таким образом, можно заключить, что в упрощенном понимании атеист – это человек, который осознает несостоятельность вероучений и отказывается жить по религиозным законам.

А уж чем он там аргументирует свое отрицание религии – научными доводами или обычным здравым смыслом – не суть важно.

Главное здесь – неприятие религиозных концепций и неверие в существование чего бы то ни было нематериального.

Ну что ж, теперь нам осталось разобраться лишь с одним вопросом, критичным как для религиозных людей, так и для неверующих.

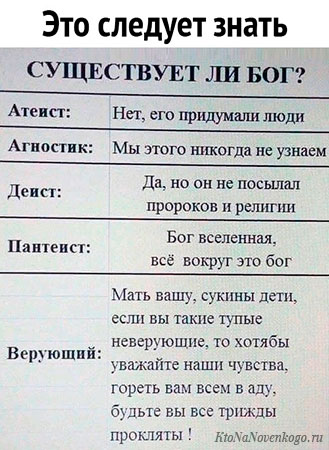

Агностик и атеист — в чем разница

Вопрос далеко не праздный, поскольку в общеупотребительной практике атеизм нередко отождествляют с агностицизмом. Понятия действительно схожие, но отнюдь не тождественные.

- агностицизм – это одна из философских концепций, базирующихся на убеждении, что мир в принципе непознаваем и что человеку недоступны никакие достоверные знания об истинной сущности вещей, в том числе о боге и всем сверхъестественном;

- атеизм – что это за мировоззрение и кто такие атеисты, мы только что детально рассмотрели.

Агностики в вопросах религии отрицают саму возможность опровержений или доказательств существования богов или других высших сил, потому что познание человеком истины в подобных вещах априори невозможно (это как?). При этом они не исключают сам факт существования божеств, равно как и возможность их отсутствия.

Главное отличие между агностиком и атеистом заключается в том, что агностик вполне может быть верующим, но только если исповедуемая им религия не является догматической (как, например, ислам, иудаизм и христианство).

И это понятно, поскольку здесь возникло бы принципиальное противоречие между догматизмом этих вероучений и убежденностью агностика в непознаваемости мира.

Получается, что если агностик и верит в бога, то только в пределах допущения, что бог может существовать. Однако при этом он не исключает, что может и ошибаться, потому что ничего достоверного о существовании/несуществовании бога ему, как и в принципе любому человеку, не известно и не может быть известно.

Между тем атеист – это в любом случае неверующий.

Вместо заключения

Хотелось бы напомнить всем, кто позволяет себе такую бестактность, как спорить на тему религии.

Современный человек обладает многими правами, но самые ценные из них должны быть нерушимыми.

Это в первую очередь:

- свобода мысли;

- свобода убеждений;

- свобода совести;

- свобода вероисповедания.

Совет до банальности простой – чтобы никто не попирал ваши права и не посягал на ваши свободы, не стоит это делать по отношению к другим людям.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (4)

В целом хорошая статья.

Я ВОИНСТВУЮЩИЙ атеист

(не крещен! — повезло!)

и в рамках терминологии статьи являюсь НАУЧНЫМ атеистом — к.т.н.

Однако, я близко знаком с блестящим профессором, д.т.н.,

в частности, основным соавтором книги

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНЕРЦИАЛЬНО-СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Москва ФИЗМАТЛИТ 2018,

который является ИСТИННО верующим — православным (кем должен быть славянин «русского типа»).

Попы жутко не любят со мной разговаривать —

они учились в семинариях за деньги,

а Я изучал библию и ! комментарии САМ!

Хорошая статья. Спасибо! Творческих успехов.

С одной стороны, человека которые не верит, можно назвать прагматиком. Но я считаю, что такие люди слишком часто разочаровывались в жизни. Вот этот опыт прошлого, и перешел на религию.

В самом атеизме нет ничего плохого, главное, чтобы он не стал воинствующим, как это было на заре становления СССР, тогда церкви уничтожали, священников подвергали преследованию, вот такое мракобесие допустить нельзя.

Источник