- Заболевания аорты

- Атеросклероз

- Аневризма

- Расслоение аорты

- Синдром Марфана

- Коарктация аорты

- Аневризма аорты — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Причины аневризмы аорты

- Симптомы аневризмы аорты

- Патогенез аневризмы аорты

- Классификация и стадии развития аневризмы аорты

- Осложнения аневризмы аорты

- Диагностика аневризмы аорты

- Осмотр

- Рентгенография и эхокардиография

- КТ и МРТ

- Аортография

- Лечение аневризмы аорты

- Консервативное лечение

- Хирургическое лечение

- Прогноз. Профилактика

Заболевания аорты

Этот огромный сосуд принято делить на три части:

- восходящая аорта (от нее отходят коронарные артерии, снабжающие кровью сердце);

- дуга аорты (питает голову, бронхи, шею, руки посредством соответствующих артерий);

- нисходящая аорта (обеспечивает кровоснабжение органов грудной клетки и брюшины).

Из-за большого диаметра аорта особенно чувствительна к перепадам артериального давления. Ежесекундно ей приходится испытывать серьезную нагрузку, продвигая кровь, которую выталкивает сердце. И если давление повышается, возрастает напряжение в стенках аорты. Выдерживать такие колебания ей удается благодаря своей эластичности. Стенка аорты имеет три слоя:

- внутренний – самый тонкий. Он абсолютно гладкий и является своего рода барьером, не позволяющим вредным веществам из крови проникнуть внутрь стенки;

- средний слой состоит в основном из мышечных и коллагеновых волокон, которые помогают аорте растягиваться и принимать исходное положение;

- наружный слой представляет собой соединительную ткань с микроскопическими нервами и сосудами. Именно через них стенка аорты получает питание.

Заболевания аорты можно разделить на врожденные (синдром Марфана, коарктация аорты) и приобретенные (атеросклероз, аневризма, расслоение аорты). Рассмотрим их подробнее.

Атеросклероз

Под этим термином понимают сужение просвета сосуда вследствие образования атеромы – холестериновой бляшки. Атеросклероз может поразить не только аорту, но и любые иные артерии. Чаще всего страдают сосуды, питающие:

Если просвет сосуда сужен, ухудшается кровоток. А значит, внутренние органы не получают кислород и питательные вещества в должном объеме, что негативным образом сказывается на их работе. Но атеросклероз опасен не только по этой причине. Холестериновая бляшка может разрушиться, оставив на гладкой внутренней поверхности сосуда шероховатый след. К таким шероховатостям легко приклеиваются тромбоциты, образуя тромб. А он может оторваться и полностью закупорить сосуд.

Атеросклероз никак не проявляется до тех пор, пока просвет артерии не сузится примерно на 70%. После этого в месте локализации бляшки возникает боль. Остальные симптомы зависят от того, какой именно орган питает пораженный сосуд:

- если нарушена работа головного мозга, наблюдаются расстройства памяти и ухудшение умственных способностей, головокружения, бессонница, повышенная утомляемость, раздражительность, возможны проблемы с координацией движений, со зрением и речью;

- когда питание недополучает сердце, появляется давящая боль в груди, одышка. В редких случаях может кружиться и болеть голова;

- если затруднен кровоток в направлении нижних конечностей, температура ног снижается, может появиться синюшность. При ходьбе начинают болеть икры, но после остановки боль утихает;

- в случае, когда от дефицита питания страдает кишечник, это проявляется в виде колик. Как правило, они возникают после приема пищи. Также может вздуться живот, иногда наблюдается рвота.

Для диагностирования атеросклероза проводится комплексное обследование, включающее анализ крови, рентгенологическое исследование, УЗИ, допплерографию сосудов, дуплексное и триплексное сканирование артерий.

Лечение может быть как медикаментозным, так и хирургическим. В первом случае используются препараты, позволяющие снизить уровень липидов в крови, а во втором выполняется протезирование, стентирование или иная операция. Есть и третий вариант: отказ от вредных привычек, соблюдение диеты, здоровый образ жизни с умеренными физическими нагрузками. Эти меры позволяют остановить развитие атеросклероза.

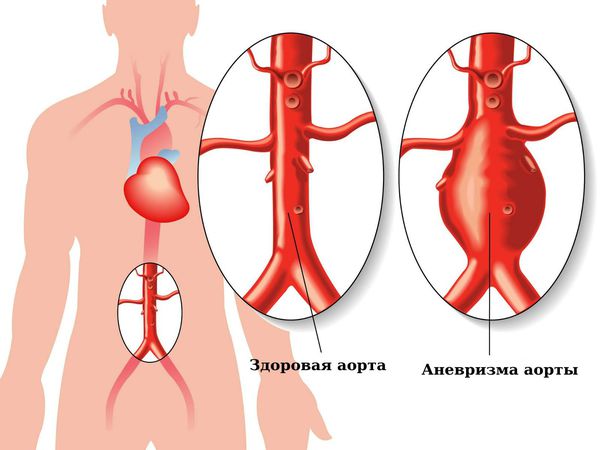

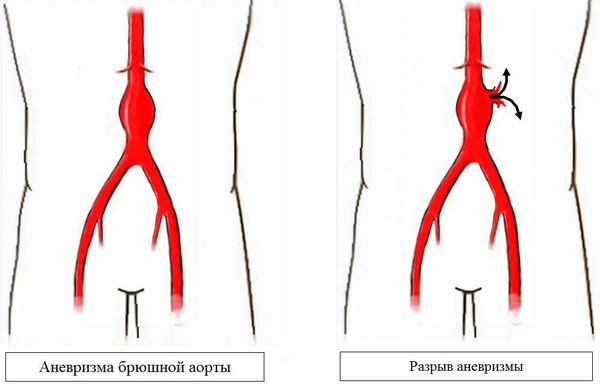

Аневризма

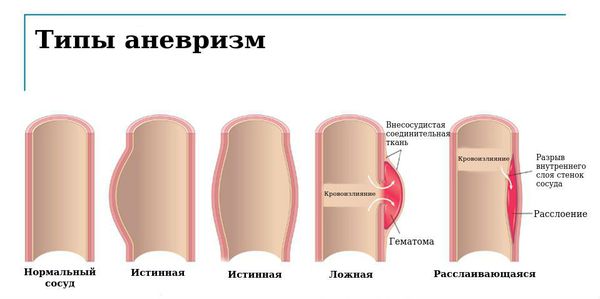

Аневризма развивается тогда, когда истончившаяся стенка аорты постепенно расширяется, образуя на сосуде выпуклость. При этом диаметр аорты существенно увеличивается, а пораженными оказываются все три слоя стенки. Способствуют таким изменениям повышенное артериальное давление и курение. Но первопричиной все же является снижение прочности сосудистой стенки, вызванное атеросклерозом, травмой, воспалением, инфекционным заболеванием и т. д. Аневризмы бывают:

- мешковидными (наружу выпячивается не вся окружность стенки, а лишь ее часть);

- веретенообразными (участок аорты расширен во всех направлениях).

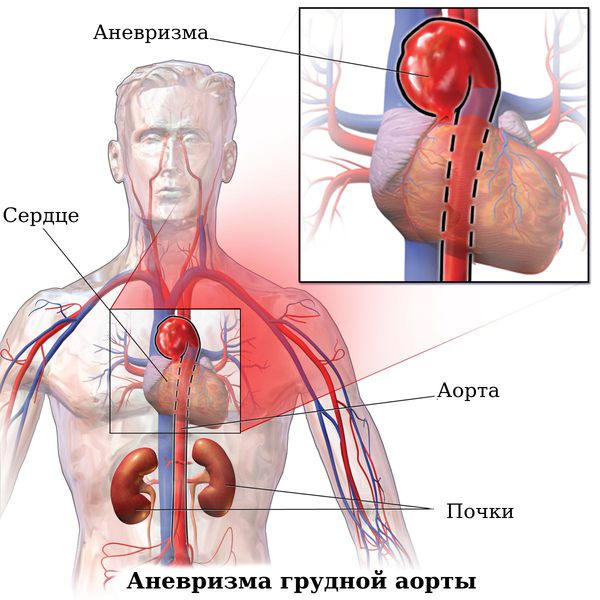

Чем больше аневризма, тем выше риск, что она разорвется. А это означает внутреннее кровоизлияние, зачастую приводящее к смерти. Поэтому так важно вовремя выявить аневризму и удалить ее. Проблема в том, что расширение стенки сосуда в большинстве случаев происходит незаметно для человека. Лишь когда аневризма достигает значительных размеров и начинает давить на смежные органы и ткани, возникает боль. Но могут быть и другие симптомы:

- при аневризме брюшной аорты ощущается пульсирующее образование в животе, дискомфорт;

- если поражена грудная аорта, может появиться кашель, хрипота, трудности с глотанием;

- аневризма мозговой артерии способна вызывать головокружение, головную боль.

Выявить расширение сосуда можно с помощью рентгенологических исследований, ангиографии, УЗИ, компьютерной томографии, МРТ. Небольшие аневризмы, как правило, подлежат наблюдению. Параллельно могут быть назначены препараты, понижающие артериальное давление. Если же диаметр аневризмы превышает 6 см, ее удаляют хирургическим путем и заменяют иссеченный участок протезом.

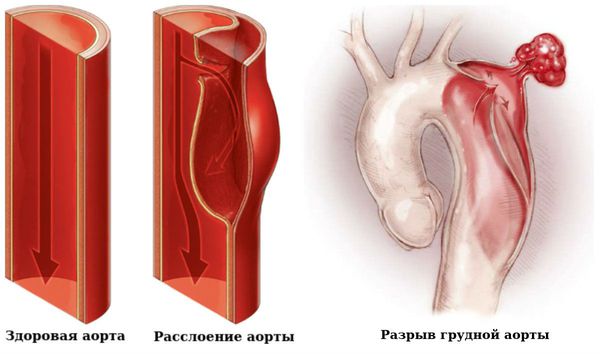

Расслоение аорты

Это наиболее опасное заболевание, чреватое летальным исходом. Из-за надрыва внутреннего слоя кровь попадает внутрь сосудистой стенки и отделяет средний пласт от наружного. При этом может образоваться так называемый ложный просвет, который затрудняет ток крови. Чаще всего расслоение происходит в местах, где стенка аорты испытывает наибольшее напряжение. Запустить этот процесс может резкий подъем кровяного давления, а также чрезмерная физическая нагрузка. Симптомами расслоения аорты являются:

- боль в месте надрыва, зачастую невыносимая;

- резкое падение артериального давления;

- обморок;

- онемение конечностей;

- возможно расстройство речи и зрения.

Если наружная стенка не выдерживает напора крови, происходит полный разрыв сосуда. В этом случае велика вероятность летального исхода. Бывает так, что после расслоения аорты кровообращение естественным образом стабилизируется, но это не значит, что опасность миновала. В любой момент сосуд может разорваться, поэтому при таком диагнозе выход только один – операция. Хирург иссекает расслоившийся участок аорты, а затем выполняет протезирование.

Синдром Марфана

При такой наследственной патологии наблюдается неполноценность стенки аорты и других артерий. В частности, средний сосудистый слой непрочный. Из-за этого образуются аневризмы, в конечном итоге происходит расслоение аорты. При отсутствии лечения люди с синдромом Марфана не доживают до 40 лет.

Это заболевание затрагивает не только сердечно-сосудистую, но и костную систему, а также зрение. Поэтому симптоматика очень разнообразная и богатая:

- высокий рост, слишком длинные конечности и пальцы, иногда – вдавленная грудь;

- болезненная худоба, плоскостопие;

- близорукость, вывих или помутнение хрусталика;

- одышка, стенокардия, тахикардия.

В случае с синдромом Марфана полное излечение невозможно. Усилия врачей направлены на устранение симптомов и сведение к минимуму риска развития смертельно опасных осложнений. Чтобы предупредить образование аневризм и расслоение аорты, назначают лекарства, снижающие артериальное давление и частоту сердечных сокращений. При необходимости выполняется хирургическая коррекция.

Коарктация аорты

Данный термин означает аномальное сужение аорты в месте, где дуга переходит в нисходящую аорту. Это врожденная сердечная патология. Из-за слишком узкого просвета ухудшается кровоснабжение нижней части тела, что негативно сказывается на здоровье и развитии ребенка. Признаками коарктации аорты являются:

- боль и ощущение пульсации в голове;

- кровотечения из носа;

- повышенное артериальное давление в верхней части тела и пониженное – в нижней;

- похолодание ног, болезненные ощущения при ходьбе;

- ухудшение зрения;

- усиленная пульсация артерий в верхней части тела.

Диагностировать коарктацию аорты позволяют такие методы, как ЭКГ, УЗИ и допплерография, ангиография, МРТ. Дефект устраняется только оперативным путем. Это может быть пластическая реконструкция, удаление узкого участка аорты с последующим протезированием или шунтирование. Хирургическое вмешательство наиболее эффективно в раннем возрасте.

Источник

Аневризма аорты — симптомы и лечение

Что такое аневризма аорты? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Густелёва Юрия Александровича, флеболога со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Аневризма аорты — это расширение аорты, диаметр которого в 1,5 раз превышает нормальные показатели.

Строение аорты и расположение аневризмы:

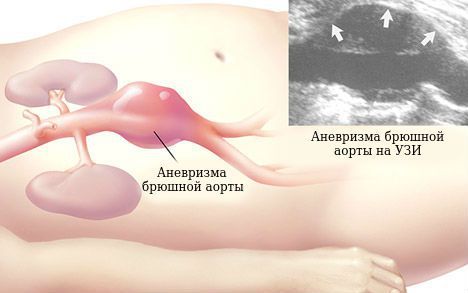

Аорта — это главный сосуд в организме человека, представляющий из себя полую трубку, через которую за всю жизнь сердце перекачивает свыше 200 млн литров крови. Аорта начинается от левого желудочка сердца, идёт вдоль позвоночника вниз и на уровне четвёртого поясничного позвонка ветвится на общие подвздошные артерии, питающие тазовые органы и нижние конечности. Диафрагма делит аорту на две части: грудную и брюшную аорту. Соответственно этим сегментам различают аневризмы грудной и брюшной аорты [1] .

Диаметр аорты постепенно сужается от её корня (начала) до бифуркации (деления на подвздошные артерии). В грудной аорте здоровых людей он обычно не превышает 4 см, а в брюшной аорте — не более 3 см. Диаметр аорты зависит от нескольких факторов (роста, веса, площади поверхности тела, артериального давления). Постепенно в зрелом возрасте он начинает увеличиваться, что связано с дистрофическими изменениями в коллагеновом каркасе сосудов. Однако встречаются также врождённые, воспалительные и инфекционные аневризмы [3] .

Распространённость аневризм аорты в общей популяции сильно зависит от возраста, пола и географического места жительства.

Причины аневризмы аорты

Причины формирования аневризм до конца ещё не выяснены. Чаще всего болезнью затрагивается конечный (инфраренальный) отдел брюшной аорты. С увеличением размера аневризмы повышается площадь поражения, происходит истончение средней оболочки сосуда и потеря эластических волокон. Эти изменения приводят в дальнейшему прогрессирующему расширению диаметра аорты.

Факторами риска являются зрелый возраст, мужской пол, табакокурение, атеросклероз (особенно в коронарных и сонных артериях), гипертоническая болезнь, ожирение, наследственность [4] [5] .

Симптомы аневризмы аорты

Заболевания аорты могут часто не сопровождаться какими-либо клиническими проявлениями. Особенно это касается аневризматических выпячиваний небольших и умеренных размеров. При постановке диагноза у 75 % пациентов отсутствуют какие-либо жалобы. Тем не менее существует ряд симптомов аневризмы аорты, на которые необходимо обращать внимание, особенно при наличии вышеперечисленных факторов риска.

В первую очередь, это болевой синдром. При аневризмах аорты пациенты могут чувствовать ломящую, резкую или пульсирующую боль в груди или животе. Эта боль может распространяться в область спины, поясницы, ягодиц, пах или в нижние конечности. Подобная симптоматика, особенно при ощущении распирания и пульсации может свидетельствовать о разрыве расширенного сосуда, что является жизнеугрожающим состоянием, сопровождающимся шоком.

Также при больших аневризмах грудного отдела аорты нередко наблюдается одышка, кашель, боль при глотании. При больших аневризмах брюшной аорты больные описывают боль, дискомфорт, пульсацию в животе, чувство перенасыщения после приёма пищи [1] [2] .

Бывает так, что пациенты с недиагностированными аневризмами аорты обращаются к врачу по другому поводу. Например, могут отмечаться инсульты из-за закупорки сосудов головного мозга фрагментами тромбов из аневризматического аортального мешка. Или перемежающаяся хромота (боль в ногах при ходьбе), посинение стоп, что является следствием закупорки небольших артерий нижних конечностей. При быстром увеличении объёма восходящего отдела грудной аорты пациент может страдать из-за осиплости голоса, которое возникает вследствие сдавления и паралича левого гортанного нерва.

Стоит отметить, что немало больных с аневризмами грудной аорты имеют сопутствующую аневризму брюшной аорты или артерий других локализаций [5] .

Патогенез аневризмы аорты

На микроскопическом уровне при аневризмах грудной аорты происходят изменения в каркасе средней оболочки (медии) сосуда, которые сопровождаются разрушением эластических волокон. В дальнейшем наблюдается дегенерация гладкомышечного компонента аортальной стенки с нарастанием атеросклеротических изменений и появлением воспалительных изменений. Это приводит к расширению просвета аорты и нарушению тока крови в ней, что, в свою очередь, становится причиной недостаточного питания почек. Почки реагируют тем, что начинают вырабатывать специальное вещество — ренин, повышающее артериальное давление.

Постепенно присоединяется нарушение работы аортального клапана с формированием его недостаточности: он перестает работать правильно и начинает пропускать кровь в обратном направлении.

В дальнейшем процесс распространяется на другие артерии, отходящие от аорты (коронарные, брахиоцефальные, межрёберные, органные). Вдобавок сильно увеличенный аортальный «мешок» способен сдавливать окружающие органы и ткани. Кроме того, в нём могут образовываться тромбы, которые способны отрываться и с артериальным током крови попадать в головной мозг, кишечник и нижние конечности [1] [7] .

Похожий патогенез имеют и аневризмы брюшного отдела аорты. Поражение средней оболочки аорты, т. е. её мышечно-эластического каркаса, из-за возрастных и воспалительных изменений приводит к нарушению питания сосудистой стенки. Образуется «мешок» из замещающей рубцовой ткани, внутри которого могут скапливаться тромбы. Движение крови в расширенном участке замедляется и завихряется. По мере роста этот «мешок» начинает сдавливать желудок, кишечник, почки, мочеточники, нервы. В запущенных случаях может даже возникать прочная спайка с этими органами и тканями. Постепенно аневризма прогрессирует, происходит отмирание её стенки — некроз. В итоге аорта перестает противостоять давлению крови и разрывается [1] [2] [3] .

Также существуют так называемые ложные аневризмы. Они образуются из пульсирующей гематомы в результате травматического повреждения аорты. Её ограничивает лишь соединительная (фиброзная) ткань, выстланная изнутри тромбами [6] [7] . Довольно часто такие патологические состояния, связанные с серьезными органами, склонны к прогрессированию.

Классификация и стадии развития аневризмы аорты

Классификация аневризм аорты довольно обширна. Для аневризм грудного и брюшного отдела аорты она различна [9] .

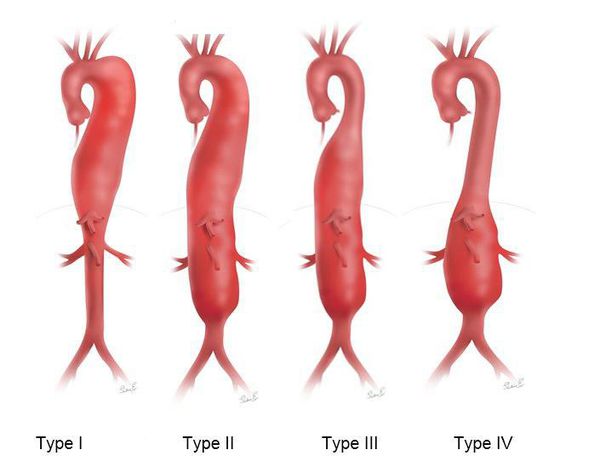

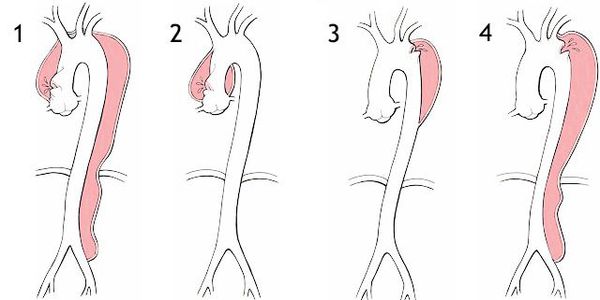

Прежде всего, аневризмы грудной аорты, т. е., находящейся в грудной полости, классифицируются по локализации.

- Аневризмы начального сегмента аорты (синусов Вальсальвы), которые чаще всего являются врождёнными.

- Аневризмы восходящего отдела аорты.

- Аневризмы дуги аорты.

- Аневризмы нисходящий аорты.

- Торакоабдоминальные (грудо-брюшные) аневризмы, затрагивающие и грудной, и брюшной отделы аорты. Они, в свою очередь, делятся на четыре типа в зависимости от распространённости патологического процесса [1][10] .

Также в классификации применяется этиологический принцип, основанный на причине заболевания. Выделяют два вида:

- Врождённые: пороки аортального клапана, коарктация аорты, синдром Марфана, Элерса-Данлоса;

- Приобрётенные: атеросклероз, инфекция, постравматические причины (в т. ч. и после хирургических вмешательств) гормональные, идиопатические — с непонятной причиной, например медионекроз Эрдгейма [2][8] .

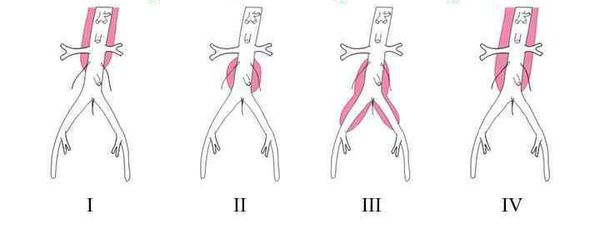

Классификация аневризм брюшной аорты носит похожий характер и обусловлена необходимостью определения наилучшего способа хирургического лечения. Она предложена известным сосудистым хирургом А.В. Покровским и учитывает причины, строение (морфологию), локализацию и клиническое течение аневризм.

По этиологии (причине):

По клиническому течению:

- неосложнённые;

- осложнённые (с разрывом);

- расслаивающие [3][9] .

С позиции врача важнейшее значение имеет градация заболевания по месту расположения и протяжённости. При этом хирурги выделяют четыре типа:

- Аневризма проксимального (ближнего к началу) сегмента брюшной аорты с поражением висцеральных ветвей — артерий, питающих внутренние органы.

- Аневризма инфраренального сегмента (расположенная ниже уровня отходящих от аорты почечных артерий) без распространения на конечную часть аорты (её бифуркацию).

- Аневризма инфраренального сегмента аорты с распространением в область ветвления на общие подвздошные артерии.

- Тотальное поражение брюшной аорты [4][7] .

Осложнения аневризмы аорты

Наиболее грозными осложнениями аневризм, как грудного, так и брюшного отделов аорты, принято считать расслоение и разрыв аорты. Расслоения аорты — это расхождение средней оболочки главной артерии в результате попадания крови из просвета сосуда через разрыв внутренней (интимальной) оболочки. Образовавшийся канал носит название ложного просвета. Чаще всего это осложнение характерно для грудной аорты. При этом стоит понять, что расслоение аорты может наблюдаться и без аневризмы. Разрыв аорты при отсутствии лечения сопровождается 100 % летальностью. Смерть может наступить мгновенно, либо через несколько дней после разрыва [1] [3] [6] .

Расслоение аорты делят на острую (продолжительность до двух недель), подострую (продолжительность до двух месяцев) и хроническую стадии. В острой стадии стенка аорты максимально хрупка, поэтому её разрывы встречаются наиболее часто. В зависимости от протяжённости выделяют четыре расслоения аорты, играющие основополагающую роль для определения тактики лечения [6] .

Симптомы и клинические проявления расслоения аорты мгновенны: происходит резкое повышение давления, ослабление пульсации, сознание становится заторможенным, взор фиксируется, тело покрывается холодным липким потом. Характерна резкая боль, по локализации которой можно заподозрить тип расслоения аорты: она может быть за грудиной или между лопатками, а также распространяться в область живота при прогрессирующем увеличении ложного просвета. Кроме этого отмечается клиническая картина острой ишемии (недостатка кислорода) других органов: головного мозга, кишечника, почек, нижних конечностей [1] [4] [5] .

К осложнениям аневризм брюшной аорты также относят разрывы и тромбозы. Довольно часто разрыв этих аневризм служит первым симптомом заболевания. Основной жалобой пациентов будет болевой синдром: резкая боль в середине живота, чаще слева с распространением в поясницу, пах, промежность. В животе ощущается пульсирующее образование и отмечается падение артериального давления. В отличие от разрывов аневризм грудной аорты при разрыве аневризмы брюшного отдела моментальная смерть наблюдается гораздо реже [7] .

Диагностика аневризмы аорты

Осмотр

Любое обследование начинается с физикального осмотра. В отличие от аневризм в брюшном отделе, наличие данной патологии в грудном отделе редко удаётся определить при объективном осмотре. Её признаки носят неспецифический характер и часто связаны с другими заболеваниями сердца и сосудов или осложнениями. Чаще всего аневризмы грудной аорты выявляют при плановом медосмотре или обследовании по поводу другого заболевания. Поэтому ведущую роль в диагностике играют дополнительные инструментальные методы.

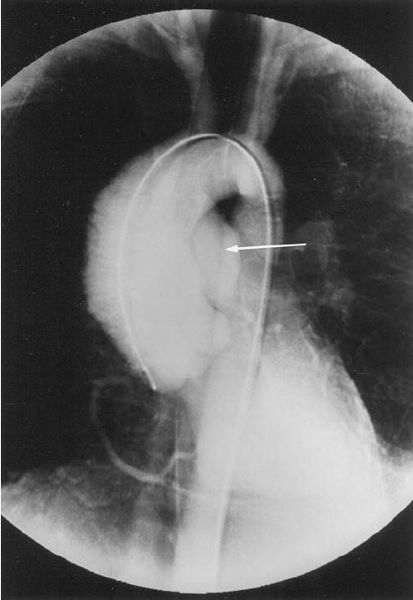

Рентгенография и эхокардиография

Обычная рентгенография нередко позволяет впервые визуализировать характерное расширение тени сердца. Также бывает полезно УЗИ сердца – эхокардиография. Однако этих методов недостаточно, поскольку они не позволяют увидеть все необходимые участки аорты в грудной клетке. Эту проблему может решить транспищеводная эхокардиография, но она, как правило, выполняется уже перед операцией.

КТ и МРТ

Очень чётко определить диаметр и протяжённость аневризмы, а также наличие тромбов в ней позволяют компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Сканирование может проводиться как с контрастом, так и без него.

Для диагностики аневризмы аорты также может применяться мультиспиральная компьютерная томография, чаще всего она требует дополнительного введения контрастного вещества.

Аортография

Самым лучшим, хотя и не обязательным, способом диагностики грудной аорты служит аортография — рентгенологическое исследование с введением контрастного вещества непосредственно в корень аорты через катетер, проведённый из бедренной (или другой) вены [1] [4] [10] .

Аневризмы брюшного отдела аорты можно диагностировать при обычном осмотре. Она выявляется пальпаторно и представляет собой плотное пульсирующее образование в животе примерно на уровне пупка. После этого пациента, как правило, направляют на УЗИ-диагностику брюшной аорты, поскольку этот способ обследования обладает рядом преимуществ: скорость выполнения, безопасность, информативность, воспроизводимость, что делает его одним из лучших методов диагностики аневризм конечного отдела аорты. Также немалую роль играют КТ, МРТ, аортография [2] [9] .

Лечение аневризмы аорты

Лечение аневризм аорты направлено на предотвращение её разрыва. Оно бывает консервативным и хирургическим.

Консервативное лечение

Главное предназначение консервативной терапии — это снижение артериального давления и силы сокращения сердца, а также коррекция сопутствующих заболеваний, например ишемической болезни сердца, диабета, болезней почек и т. д. [1]

Хирургическое лечение

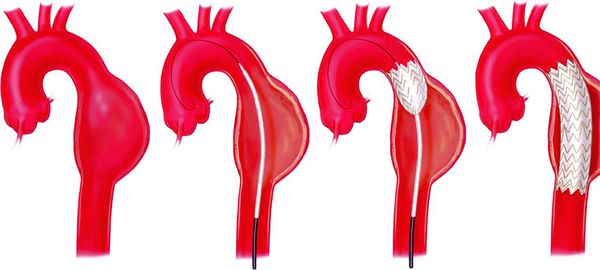

Современные хирургические методики лечения аневризм аорты делятся на эндоваскулярные и традиционные оперативные вмешательства.

Эндоваскулярный метод — дистанционная имплантация специальных трубчатых протезов (стент-графтов) в зону поражения аорты изнутри через катетер, установленный в бедренную артерию. Этот способ лечения выполняется под местной или регионарной анестезией, он малотравматичный, малоболезненный и сокращает время пребывания в стационаре, а также снижает летальность. Все чаще и чаще в практике сосудистой хирургии при лечении аневризм грудного и брюшного отдела аорты используются малоинвазивные эндоваскулярные технологии, хотя сбрасывать со счетов открытые хирургические вмешательства пока ещё рано [4] .

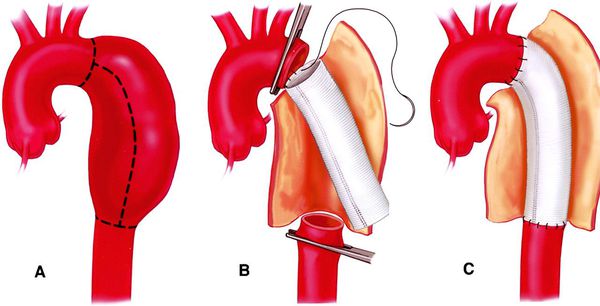

Большие операции при грудных аневризмах относят к одним из самых сложных в медицине. Они выполняются в специализированных кардиохирургических центрах на выключенном сердце при искусственном кровообращении. Технология проведения операции заключается в замене расширенного участка аорты на специальный трубчатый протез, который вшивается на место аневризматического мешка [5] [10] . Хирург делает разрез, обеспечивая доступ к аневризме, иссекает поражённую часть и замещает её протезом. Но в некоторых случаях, например после травмы, аорту можно сшить конец в конец без использования протеза.

Аневризмы брюшной аорты с диаметром более 5,5 см у мужчин и 5,2 см у женщин обладают высоким риском разрыва, поэтому требуют немедленной консультации сосудистого хирурга для определения показаний к оперативному лечению. Оно проводится в сосудистых отделениях доступом через переднюю брюшную стенку (лапаротомия) и также имеет своей целью замену поражённого сегмента аорты на протез. В некоторых медицинских центрах освоено лапароскопическое лечение аневризм, не требующее разрезов [4] [7] .

При оперативном лечении таких тяжелейших заболеваний (как и при других лечебных и диагностических вмешательствах) есть вероятность осложнений. Также стоит отметить, что далеко не во всех областных, краевых и республиканских медицинских центрах есть специалисты, которые работают на открытом сердце.

Прогноз. Профилактика

Прогноз аневризм аорты сложен, поскольку приходится учитывать множество факторов. Учитывая, что большинство пациентов — это люди старшей возрастной группы, у которых имеется ряд сопутствующих заболеваний, необходимо очень тщательно определять баланс рисков (возраст, пол, индекс массы тела, сопутствующая патология, аллергии). При отсутствии вовремя проведённого лечения возможно развитие осложнения, самым тяжёлым из которых является разрыв мешка аневризмы. При разрыве грудной аорты спасти пациента удаётся очень и очень редко. Тем не менее, современные методы лечения позволяют снизить летальность этой группы пациентов, продлить и улучшить качество жизни. Пятилетняя выживаемость после плановой операции протезирования брюшной аорты достигает 80 %, около 40 % живут после операции не менее 10 лет [1] [9] .

Отдельно стоит остановится на профилактике аневризм аорты. Исключая врождённые состояния, на которые невозможно оказать превентивного воздействия, во многих случаях удаётся снизить риск заболевания путём воздействия на модифицируемые, т. е. управляемые, факторы риска. В первую очередь, это профилактика атеросклероза, как одной из причин развития аневризм аорты. Для этого необходимо:

- контролировать артериальное давление;

- придерживаться принципов здорового питания;

- практиковать умеренную физическую активность;

- прекратить курение.

Табакокурение достоверно увеличивает шансы возникновения аневризм брюшного отдела аорты в пять раз [2] [6] [9] .

Наличие нескольких факторов риска аневризм брюшной аорты (мужчины старше 65 лет, курильщики, страдающие ишемической болезнью сердца, атеросклерозом брахиоцефальных артерий) должны проходить медицинский осмотр, на котором прицельно выполняется ультразвуковое исследование для выявления патологического расширения аорты. При массовом применении этот подход позволяет снизить смертность от разрывов аневризм почти в два раза [3] [4] [5] .

За дополнение статьи благодарим Динара Сафина — сосудистого хирурга, научного редактора портала « ПроБолезни » .

Источник