- Анемия: симптомы, степени, лечение

- Виды анемии

- В зависимости от причины различают 4 группы патологии:

- Известно несколько разновидностей дефицитной патологии:

- Самые распространенные формы гемолитической анемии:

- Симптомы анемии

- К общим признакам, сопровождающим все виды анемии, принадлежат:

- Степени анемии

- Причины возникновения анемии

- Часто анемия развивается при:

- Лечение анемии

- Анемии

Анемия: симптомы, степени, лечение

Анемия, или малокровие, – состояние, при котором уменьшается концентрация гемоглобина (переносчика кислорода) в крови. Часто сопровождается понижением количества эритроцитов (красных кровяных телец). Это не самостоятельное заболевание, а синдром других болезней.

Анемия у женщин диагностируется, если гемоглобин опускается ниже 120 г/л (при беременности – ниже 110 г/л), а у мужчин, если показатель понижается до 130 г/л.

При малокровии клетки и ткани не получают достаточного количества кислорода, что приводит к нарушению функционирования внутренних органов, способствует развитию других заболеваний.

Виды анемии

В зависимости от причины различают 4 группы патологии:

- Дефицитная анемия – возникает при недостатке веществ, участвующих в процессе кроветворения.

- Постгеморрагическая анемия – вызвана острой или хронической потерей крови.

- Гемолитическая анемия – результат сокращения длительности жизни эритроцитов из-за усиленного разрушения.

- Гипопластическая, или апластическая, анемия (самая тяжелая форма) – развивается при нарушении кроветворной функции из-за ослабления способности костного мозга синтезировать кровяные клетки (эритроциты).

Известно несколько разновидностей дефицитной патологии:

- Железодефицитная анемия (встречается наиболее часто). Возникает при недостатке в организме железа, входящего в состав гемоглобина.

- В12-дефицитная анемия. Проявляется при дефиците витамина В12, необходимого для созревания эритроцитов и правильного функционирования нервной системы.

- Фолиеводефицитная анемия. Развивается при недостатке витамина В9 (фолиевой кислоты) в результате его недостаточного поступления в организм либо избыточного выведения.

Самые распространенные формы гемолитической анемии:

- Талассемия. Понижается скорость синтеза гемоглобина. К тому же он неполностью формируется, становится нестабильным, придает эритроцитам мишеневидную форму.

- Серповидно-клеточная анемия. В организме синтезируется дефектный гемоглобин, из-за чего эритроциты приобретают серповидный вид. Они разрушают друг друга острыми концами, повышают вязкость крови, закупоривают капилляры.

Вид анемии определяется врачом — терапевтом или гематологом на основе анализов крови.

Симптомы анемии

Признаки патологии зависят от ее вида и степени тяжести. Легкая форма часто протекает бессимптомно. Возможны общая слабость, повышенная утомляемость, ослабление внимания. В тяжелых случаях (при понижении гемоглобина ниже 50 г/л) может развиться ацидоз (закисление крови), сердечная недостаточность.

К общим признакам, сопровождающим все виды анемии, принадлежат:

- головная боль, головокружение;

- летание «мушек» перед глазами;

- шум или звон в ушах;

- усиленное сердцебиение, одышка;

- сухость, шелушение и бледность кожи;

- понижение мышечного тонуса;

- резкая смена настроения, раздражительность;

- общая слабость, сонливость;

- понижение работоспособности, быстрая утомляемость.

Для железодефицитной формы характерны наличие трещин и заед в углах рта, поперечная исчерченность, слоистость и ломкость ногтей, сечение и выпадение волос, искажение вкусовых предпочтений (желание есть мел, землю), понижение артериального давления, обмороки.

При В12-дефицитной анемии человек ощущает покалывание и онемение в пальцах, чувство ползания мурашек, скованность и отечность конечностей, кожа приобретает желтоватый оттенок, а язык – малиновый, походка становится шаткой.

При апластическом малокровии в грудной области возникают колющие боли, физические усилия сопровождаются одышкой. На коже появляются мелкие кровоизлияния (петехии) в виде красной сыпи, кровоточат десны, менструации становятся длительными и обильными.

При фолиеводефицитной форме затрудняется пережевывание и глотание пищи, атрофируются слизистые оболочки ЖКТ, развивается непереносимость кислой пищи.

При постгеморрагической анемии кружится голова, понижаются давление и температура тела, учащается (но становится слабым) пульс, появляется холодный пот. Если кровотечение обильное, то возможны судороги, коматозное состояние и даже остановка сердца.

Для гемолитического малокровия характерны желтушность кожи и слизистых оболочек, потемнение мочи и кала, повышенная температура тела, увеличение размеров печени или селезенки.

При гипопластической форме усиливается кровоточивость десен, в ротовой полости образуются язвы, на коже появляются синяки, развивается тахикардия, постоянно хочется спать.

Степени анемии

В зависимости от уровня гемоглобина различают 3 степени анемии:

- легкая – гемоглобин понижается до 90-115 г/л;

- средняя – концентрация гемоглобина находится на уровне 70-90 г/л;

- тяжелая – гемоглобин падает до 70 г/л и ниже.

Причины возникновения анемии

Спровоцировать развитие анемии способны различные факторы:

- неправильное питание – недостаток в рационе железосодержащих продуктов, животных белков;

- сбои в функционировании желудочно-кишечного тракта – нарушение всасывающей способности;

- ослабление выработки эритроцитов в костном мозге;

- гемолиз – сокращение продолжительности жизни эритроцитов из-за преждевременного разрушения;

- потеря крови в результате ранения либо хронических кровотечений (носовых, маточных, желудочно-кишечных);

- воздействие на организм токсических веществ (мышьяка, бензола) или алкоголя;

- длительный прием некоторых лекарств (антибиотиков, цитостатиков, нестероидных противовоспалительных средств);

- радиационное воздействие.

Часто анемия развивается при:

- патологиях почек (гломерулонефрите), печени (гепатите, циррозе) и селезенки;

- хронических инфекциях;

- эндокринной недостаточности;

- системных заболеваниях (красной волчанке, ревматоидном артрите);

- инфекционных болезнях (туберкулезе, лептоспирозе, токсоплазмозе, мононуклеозе, лейшманиозе, малярии);

- болезнях пищеварительной системы (гастрите, колите, язве, болезни Крона);

- доброкачественных и злокачественных опухолях.

В группу риска входят вегетарианцы, доноры, профессиональные спортсмены, беременные женщины.

Основная причина анемии у детей – быстрый рост, требующий усиленного питания, и несовершенство механизмов кроветворения. В результате ослабляется иммунная система, усиливается восприимчивость к инфекционным заболеваниям.

Лечение анемии

Метод терапии врач подбирает индивидуально в зависимости от причины малокровия и тяжести состояния.

При железодефицитной анемии доктор порекомендует включить в свой рацион продукты, богатые железом. При необходимости назначит железосодержащие препараты.

Если малокровие вызвано инфекцией или интоксикацией, то необходимо избавиться от возбудителя болезни и провести детоксикацию организма.

При постгеморрагической анемии следует остановить кровотечение. Дополнительно приписывают лекарства, нормализующие объем крови и количество кровяных клеток. Если возникает угроза для жизни, переливают кровь, вводят кровезаменители.

Гемолитическую анемию лечат анаболическими гормонами и глюкокортикоидами. Дополнительно назначают витамины. Если консервативное лечение оказывается неэффективным, то прибегают к операции, во время которой удаляют селезенку.

При гипопластической форме стимулируют процессы кроветворения, выполняют переливание крови, делают пересадку костного мозга.

Серповидно-клеточную анемию лечат вливанием кровезаменителей или эритроцитарной массы.

Источник

Анемии

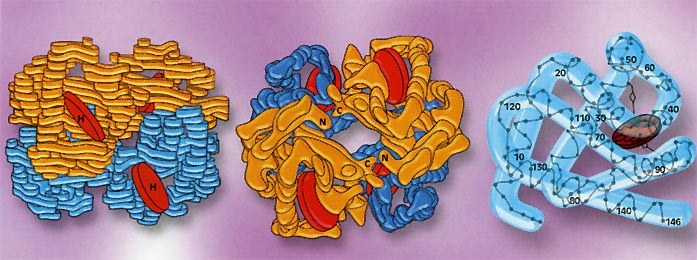

ЧТО ТАКОЕ АНЕМИЯ?

Анемия — состояние, характеризующееся снижением концентрации гемоглобина (менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин) и гематокрита (менее 39% у мужчин и 36% у женщин). Обычно при этом также происходит и снижение количества красных кровяных телец (эритроцитов).

Различные виды анемий выявляются у 10-20% населения, в большинстве случаев у женщин. Наиболее часто встречаются анемии, связанные с дефицитом железа (около 90% всех анемий), реже анемии при хронических заболеваниях, еще реже анемии, связанные с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты (мегалобластные), гемолитические и апластические. Необходимо помнить, что анемия может иметь сложное происхождение. Возможно сочетание железодефицитной и В12-дефицитной анемий.

КЛАССИФИКАЦИЯ АНЕМИЙ

В клинической практике наиболее распространена следующая классификация анемий:

- Анемии, обусловленные острой кровопотерей

- Анемии вследствие нарушения продукции эритроцитов

- Апластические

- Железодефицитные

- Мегалобластные

- Сидеробластные

- Хронических заболеваний

- Анемии вследствие повышенного разрушения эритроцитов

- Гемолитические

В зависимости от выраженности снижения уровня гемоглобина выделяют три степени тяжести анемии:

- Легкая — уровень гемоглобина выше 90 г/л;

- Средняя — гемоглобин в пределах 90-70 г/л;

- Тяжелая — уровень гемоглобина менее 70 г/л.

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ АНЕМИЙ

- Слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, сонливость

- Головокружение, головные боли, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами,

- Сердцебиение при небольшой физической нагрузке или в покое

- Одышка при небольшой физической нагрузке или в покое

Нередко первой жалобой у пожилых пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, является учащение приступов стенокардии, даже после небольшой физической нагрузки. Характер и выраженность жалоб при анемии разнообразны и зависят от вида, степени тяжести анемии, скорости ее развития и индивидуальных особенностей больного.

ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ

Для выявления анемии необходимы:

- Врачебный осмотр

- Общий клинический анализ крови с обязательным определением:

- Количества эритроцитов

- Количества ретикулоцитов

- Гемоглобина

- Гематокрита

- Среднего объема эритроцитов (MCV)

- Ширины распределения эритроцитов по объему (RDW)

- Среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH)

- Средней концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC)

- Количества лейкоцитов

- Количества тромбоцитов

Дополнительные методы исследования используются для более детальной диагностики отдельных видов анемии.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

Для диагностики железодефицитной анемии необходимо проведение дополнительных исследований:

- Определение уровня железа сыворотки крови, ферритина и насыщенных трансферринов; общей железосвязывающей способности и ненасыщенных трансферринов.

- Аспирационная биопсия костного мозга не является обязательным исследованием для диагностики железодефицитной анемии и проводится лишь по особым показаниям.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

- Ликвидация причины, вызвавшей дефицит железа.

- Диета с высоким содержанием железа (мясо, печень и др.).

- Длительный прием препаратов железа (4-6 мес.).

- Парентеральные препараты железа (по показаниям).

- Переливания эритроцитарной массы при тяжелой анемии.

- Профилактический прием препаратов железа в группах риска.

В12-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

Для диагностики В12-дефицитной анемии необходимо проведение дополнительных исследований:

- Определение уровня витамина В12 в крови.

- Аспирационная биопсия костного мозга (при отсутствии возможности определения витамина В12 в крови, либо при отсутствии ответа на лечение в течение 5-8 дней).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

- Заместительная терапия.

- Сбалансированная диета.

ФОЛИЕВОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

Для диагностики фолиеводефицитной анемии необходимо проведение дополнительных исследований:

- Определение уровня фолиевой кислоты в сыворотке и эритроцитах.

- Показания для проведения аспирационной биопсии костного мозга такие же, как и при В12-дефицитной анемии.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

- Профилактическое назначение фолиевой кислоты беременным; больным, принимающим противосудорожные препараты и некоторые другие медикаменты.

- Назначение лечебной дозы фолиевой кислоты при заместительной терапии

.

АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ДИАГНОСТИКА

Для диагностики анемии при хронических заболеваниях необходимо проведение дополнительных исследований:

- Определение уровня железа сыворотки крови, общей железосвязывающей способности и степени насыщения трансферрина, уровня ферритина сыворотки крови, уровня эритропоэтина в крови.

- Аспирационная биопсия костного мозга проводится по показаниям.

- Исследования, направленные на диагностику основного заболевания, вызвавшего анемию.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

- Лечение основного заболевания.

- Лечение рекомбинантным эритропоэтином

- Назначение фолиевой кислоты при ее дефиците.

ПРИОБРЕТЕННАЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

Для диагностики приобретенной гемолитической анемии необходимо проведение дополнительных исследований:

- Определение содержания свободного и связанного билирубина в сыворотке крови и моче.

- Определение осмотической стойкости эритроцитов.

- Проведение прямой пробы Кумбса.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

- Глюкокортикостероиды.

- Спленэктомия (удаление селезенки).

- Иммунодепрессанты.

- Антилимфоцитарный глобулин.

- Плазмаферез.

Как правило, перечисленные методы лечения приобретенной гемолитической анемии используются последовательно. Плазмаферез является дополнительным методом и может сопровождать любое медикаментозное или хирургическое лечение. При тяжелых формах заболевания, не отвечающих на вышеперечисленные методы лечения, может быть проведена высокодозная иммуносупрессивная терапия с последующим использованием колониестимулирующих факторов и/или кроветворных стволовых клеток.

АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Клинические проявления при апластической анемии, особенно, при тяжелой и крайне тяжелой формах, помимо общих симптомов, характерных для всех анемий, во многом схожи с таковыми при острых лейкозах:

- Кровоточивость

- Склонность к инфекциям

ДИАГНОСТИКА

Для диагностики апластической анемии необходимо проведение дополнительных исследований:

- Аспирационная биопсия костного мозга (цитологическое исследование)

- Трепанобиопсия костного мозга (гистологическое исследование)

- Цитогенетическое исследование клеток костного мозга и периферической крови

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

Лечение больных тяжелой и крайне тяжелой апластической анемией начинают сразу после подтверждения диагноза. Терапия должна проводиться в специализированном гематологическом стационаре, имеющем необходимый опыт работы и соответствующее оснащение. Размещение должно проводиться в палатах не более чем на 2-х человек, с туалетом и душем. Важную роль играет вентиляция, обеспечивающая быстрое удаление из воздуха микробных тел, представляющих опасность для больных апластической анемией.

Основными методами лечения апластической анемии являются:

- Аллогенная трансплантация костного мозга — при наличии родственного донора.

- Комбинированная иммуносупрессивная терапия (антилимфоцитарный или антитимоцитарный глобулин, сандиммун)

- Заместительная терапия компонентами крови (эритроциты, тромбоциты),

- Профилактика и лечение инфекционных осложнений (антибактериальная, противогрибковая и противовирусная терапия)

Источник