- Значение слова «адаптироваться»

- адапти́роваться

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Адаптивность

- Адаптируйся что это значит

- Значение слова «адаптивный»

- адапти́вный

- Фразеологизмы и устойчивые сочетания

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Синонимы к слову «адаптивный»

- Предложения со словом «адаптивный»

- Сочетаемость слова «адаптивный»

- Понятия со словом «адаптивный»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Предложения со словом «адаптивный»

- Расстройство адаптации (приспособительных реакций) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы расстройства адаптации (приспособительных реакций)

- Патогенез расстройства адаптации (приспособительных реакций)

- Классификация и стадии развития расстройства адаптации (приспособительных реакций)

- Осложнения расстройства адаптации (приспособительных реакций)

- Диагностика расстройства адаптации (приспособительных реакций)

- Лечение расстройства адаптации (приспособительных реакций)

- Прогноз. Профилактика

Значение слова «адаптироваться»

1. Приспособиться (приспосабливаться) к новым или изменившимся условиям. Субботин выключил нормальное освещение — надо было адаптироваться. Герман, Дорогой мой человек.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

адапти́роваться

1. приспосабливаться (приспособиться) к условиям существования, функционирования (о живом организме, органе и т. п.) ◆ Организм не мог сразу адаптироваться к столь резкой смене температур. Андрей Ростовский, «По законам волчьей стаи», 2000 г. (цитата из НКРЯ)

2. привыкать (привыкнуть) к новой среде, к непривычным условиям; осваиваться (освоиться) ◆ Сейчас лето, начнёте адаптироваться, бумажные дела сделаете, а это займет много времени, надо получить страховку, водительские права. Вячеслав Фетисов, «Овертайм», 1997 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова мурзик (существительное):

Источник

Адаптивность

способность к адаптации, приспособлению человека к существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей данного общества. Поскольку адаптация – процесс взаимопроникающий, значит, изменяться может не только личность, но и среда, в которой он существует. Адаптивность не стоит путать со способностью социализироваться. Сумев приноровиться к обществу, человек может так и не адаптироваться в нем. Это значит, что нравственные установки и личные принципы совершенно расходятся с теми, что существуют в окружающей среде – культурной, социальной, коммуникативной. В таком случае человеку самому необходимо решать, что стоит изменить, чтобы не находиться в подавленном эмоциональном состоянии. Поэтому адаптивность стоит определять не только как способность адаптироваться к переменам, но и как желание приспособиться к ним.

Адаптивность прежде всего заключается в анализе и адекватном восприятии окружающей среды, вследствие чего вырабатывается умение оставаться целостной личностью. Кроме того адаптивность выражается в способности преобразовывать окружающую индивидуума действительность сообразно своим этическим и моральным представлениям. Если человек обладает адаптивностью, то он намного легче переносит перемены в жизни, имеет возможность адекватно сориентироваться в любой (особенно неприятной) ситуации, обладает более высокой эмоциональной устойчивостью, а также способен меняться, что не пугает, а только вдохновляет его.

Источник

Адаптируйся что это значит

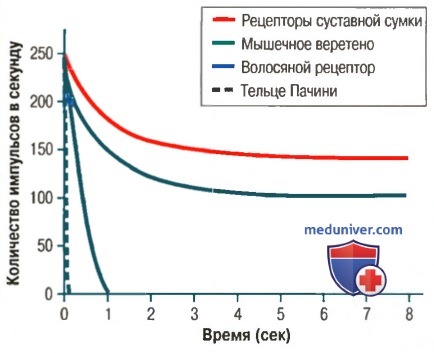

а) Адаптация рецепторов. Другой особенностью всех сенсорных рецепторов является их способность частично или полностью адаптироваться к любому постоянному стимулу после некоторого периода его действия. Так, при использовании постоянного сенсорного стимула рецептор сначала реагирует высокой частотой импульсации в чувствительном нерве, затем частота импульсов постепенно снижается вплоть до очень низкой частоты или генерация потенциалов действия полностью прекращается. На рисунке ниже продемонстрирована типичная адаптация некоторых рецепторов.

Видно, что тельце Пачини адаптируется чрезвычайно быстро, волосяные рецепторы — приблизительно в течение секунды, тогда как некоторые рецепторы суставов и мышечные веретена адаптируются медленно.

Кроме того, некоторые сенсорные рецепторы адаптируются в гораздо большей степени, чем другие. Например, тельца Пачини адаптируются вплоть до полного прекращения реакции в пределах нескольких сотых долей секунды, а рецепторы в основании волос полностью адаптируются в течение секунды или более. Все другие механорецепторы также адаптируются, вероятно, практически полностью, но некоторым для этого требуются часы или дни, поэтому их называют неадаптирующимися рецепторами. Самый длительный период для полной адаптации механорецептора (из измеренных) составляет примерно 2 сут, что является характерным временем адаптации многих барорецепторов сонной артерии и аорты. Наоборот, некоторые из немеханорецепторов, например хеморецепторы и болевые рецепторы, вероятно, никогда не адаптируются полностью.

б) Механизмы адаптации рецепторов. Механизм адаптации, как и развитие рецепторного потенциала, является индивидуальной особенностью каждого типа рецептора. Например, палочки и колбочки в глазу адаптируются путем изменения концентрации их светочувствительных пигментов (просим вас пользоваться формой поиска выше).

Среди механорецепторов наиболее детально изученным рецептором является тельце Пачини. В этом рецепторе адаптация осуществляется двумя способами. Во-первых, тельце Пачини — вязкоупругая структура, поэтому когда внезапно к одной стороне тельца прикладывается деформирующая сила, она сразу же передается вязким компонентам тельца к той же стороне центрального нервного волокна, вызывая развитие рецепторного потенциала. Однако в течение нескольких сотых долей секунды жидкость внутри тельца перераспределяется так, что рецепторный потенциал больше не развивается. Таким образом, рецепторный потенциал появляется в начале компрессии, но в течение доли секунды исчезает, даже если компрессия продолжается.

Второй механизм адаптации тельца Пачини — гораздо более медленный. Он является результатом так называемой аккомодации и развивается непосредственно в нервном волокне. Таким образом, если по какой-либо причине деформация волокна внутри капсулы будет продолжаться, сама концевая часть нервного волокна постепенно становится аккомодированной к стимулу. Вероятно, это связано с прогрессирующей инактивацией натриевых каналов в мембране нервного волокна. Это значит, что ток ионов Na через эти каналы заставляет их постепенно закрываться. Данный эффект, вероятно, характерен для всех или большинства натриевых каналов клеточных мембран (просим вас пользоваться формой поиска выше).

По-видимому, эти два основные механизма адаптации применимы также к другим типам механорецепторов. Таким образом, адаптация отчасти является результатом перестроек, возникающих в структуре самого рецептора, но частично она связана и с аккомодацией электрического типа в концевой части нервного волокна.

в) Медленно адаптирующиеся рецепторы воспринимают силу постоянно действующего стимула. Медленно адаптирующиеся рецепторы продолжают передавать импульсы к мозгу на протяжении всего периода времени, пока действует стимул (или, по крайней мере, в течение многих минут или часов). Следовательно, они постоянно информируют мозг о положении тела и его связи с окружающей средой. Например, импульсы от мышечных веретен и сухожильных рецепторов Гольджи позволяют нервной системе в любой момент знать о том, как сокращаются мышцы и какова нагрузка на их сухожилия.

К другим медленноадаптирующимся рецепторам относят:

(1) рецепторы макул в вестибулярном аппарате;

(2) болевые рецепторы;

(3) артериальные барорецепторы;

(4) хеморецепторы каротидных и аортальных телец.

Поскольку медленноадаптирующиеся рецепторы могут передавать информацию в течение многих часов, их называют тоническими рецепторами.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Значение слова «адаптивный»

адапти́вный

1. связанный, соотносящийся по значению с существительным адаптация; свойственный адаптации, характерный для неё; приспосабливающийся, такой, что может приспособиться, примениться к тем или иным обстоятельствам, самонастраивающийся под что-либо ◆ Многолетний опыт показывал, что адаптивные возможности человека намного превышают таковые у животных. Людмила Улицкая, «Путешествие в седьмую сторону света», 2000 г. // «Новый Мир» (цитата из НКРЯ)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова гедонизм (существительное):

Синонимы к слову «адаптивный»

Предложения со словом «адаптивный»

- Итак, представители приведённых типологических групп формируют принципиально разные по своей личностной, профессиональной и социальной функции стратегии адаптивного поведения на рынке труда.

Сочетаемость слова «адаптивный»

Понятия со словом «адаптивный»

Сети адаптивного резонанса — разновидность искусственных нейронных сетей, основанная на теории адаптивного резонанса Стивена Гроссберга и Гейла Карпентера. Включает в себя модели обучения с учителем и без учителя, которые используются при решении задач распознавания образов и предсказания.

Отправить комментарий

Дополнительно

Предложения со словом «адаптивный»

Итак, представители приведённых типологических групп формируют принципиально разные по своей личностной, профессиональной и социальной функции стратегии адаптивного поведения на рынке труда.

Для этого нашим самым мощным институтам понадобится принять на вооружение более адаптивную систему управления – такую, которая способна высвободить творческий потенциал всех сотрудников.

Значит, не используя первые дни и первый год для развития адаптивных механизмов и способностей к обучению, мы теряем эти возможности почти безвозвратно.

Источник

Расстройство адаптации (приспособительных реакций) — симптомы и лечение

Что такое расстройство адаптации (приспособительных реакций)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Николина В. В., психотерапевта со стажем в 33 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Расстройство адаптации или приспособительных реакций — это патологическое состояние, которое возникает при невозможности приспособиться к жизненным изменениям и проявляется эмоциональными расстройствами, нарушением социальной адаптации и снижением работоспособности [11] . Заболевание относится к психогенным расстройствам невротического уровня. Психогенные расстройства — это нарушения невротического или психотического уровня, которые возникают в результате воздействия значимых для человека потрясений и негативных жизненных ситуаций. Человек с расстройством невротического уровня, в отличие от психотического, сохраняет адекватное восприятие и отношение к ситуации.

Ключевые факторы для развития расстройства адаптации:

- значимые и стрессогенные для индивида изменения жизненных обстоятельств;

- актуальная потребность индивида адаптироваться к изменившимся условиям;

- индивидуальные особенности нервно-психических реакций человека — сензитивность (повышенная чувствительность), мнительность, тревожность, эмоциональная лабильность.

Таким образом, для возникновения расстройства приспособительных реакций необходима индивидуальная предрасположенность и травмирующий фактор [4] [5] [8] .

К развитию расстройства приспособительных реакций могут приводить следующие события:

- разрушение целостности и привычности социальных связей (например, разлука или тяжёлая утрата близкого человека);

- изменение социального окружения (переезд в другую страну);

- переломные моменты в жизни (смена учебного заведения, рождение ребёнка, увольнение);

- серьёзный смысловой кризис (безуспешные попытки достигнуть заветной личной цели или разочарование в достигнутом).

Распространённость расстройств, вызываемых стрессовым фактором, среди общей популяции колеблется от 1 до 12 % [1] .

Симптомы расстройства адаптации (приспособительных реакций)

Проявление заболевания включает широкий спектр расстройств:

- депрессивная симптоматика— подавленное настроение, снижение самооценки и ощущение неспособности справиться с ситуацией, негативное и безнадёжное восприятие действительности, ментальная заторможенность, снижение волевых способностей, трудности в концентрации и принятии решений;

- тревожное состояние — напряжённость, настороженность, опасения по поводу потери контроля над собой или ситуацией;

- эмоциональная нестабильность — раздражительность, нервозность, импульсивность, трудности в контроле над эмоциональными реакциями, склонность к перепадам настроения, неадекватные реакции;

- астенические расстройства — утомляемость, снижение работоспособности, рассеянность, забывчивость, нарушение концентрации внимания;

- поведенческие расстройства — избегание социальных контактов, замкнутость, уход от общения, отказ от выполнения социальных обязательств, конфликтность, агрессивность, асоциальное поведение.

Симптоматика вариабельна по форме и тяжести, могут преобладать тревожные, депрессивные или поведенческие расстройства или наблюдаться смешанный вариант без одного выраженного вида нарушений. Преобладание тех или иных симптомов зависит от индивидуальных особенностей личности и от конкретного социального обстоятельства. Например, сензитивный молодой мужчина при изменении места жительства (миграция, одиночество, проблемы с трудоустройством) отмечает депрессивную реакцию, а в силу своей мнительности испытывает тревожные состояния из-за необходимости общения с незнакомыми людьми.

Важным для диагностики является временной индикатор — развитие симптомов происходит в течение одного месяца после влияние психосоциального стрессового фактора [1] [6] [14] .

Депрессивная симптоматика в рамках расстройства адаптации может наблюдаться как в виде короткой депрессивной реакции (преходящего лёгкого депрессивного состояния) — не более одного месяца, так и в виде длительного депрессивного эпизода (в результате продолжительного действия стрессорной ситуации) — до двух лет.

Если речь не идёт о пролонгированной депрессивной реакции, то продолжительность астенических, аффективных и поведенческих расстройств обычно не превышает шести месяцев [6] .

Патогенез расстройства адаптации (приспособительных реакций)

В основе развития расстройство адаптации лежит сниженная способность человека анализировать, оценивать и приспосабливаться к меняющимся условиям и обстоятельствам жизни.

Инициирует развитие расстройства адаптации стрессовый фактор — ситуация или изменение условий, которые оцениваются и осознаются индивидом как угрожающие.

Стресс (по Т. Коксу, профессору психологии Ноттингемского университета) возникает как ответная реакция при значительных различиях между требованиями, предъявляемым к личности, и её способностью с этим требованиями справиться.

Психотравмирующий фактор может как запускать расстройство адаптации, так и влиять на состояние пациента на протяжении всего заболевания. Таким образом, стрессовый фактор может быть как инициирующим (приводить к развитию расстройства), так и основным звеном патогенеза расстройства адаптации (присутствовать на протяжении всего заболевания) [2] . Примеры стрессовых факторов: утрата близкого человека, миграция, потеря работы.

Невозможность достигнуть результатов, которые удовлетворяют значимые потребности, приводит к напряжённому состоянию. Ожидаемый результат, запланированные (смоделированные) состояния или события не всегда соответствуют реальности. Например, при переезде в другую страну человек может ожидать, что легко освоится и быстро найдёт работу, но сталкивается с трудностями и невозможностью воплотить свои планы. Именно это противоречие вызывает эмоциональную реакцию. Как следствие, активируются вегетативная нервная система и эндокринные механизмы, которые регулируют поведенческие реакции — выбрасывается в кровь адреналин из мозгового слоя надпочечников, секретируются кортиколиберин в гипоталамусе, адренокортикотропный гормон в гипофизе и глюкокортикоиды в коре надпочечников.

Таким образом, адаптационные реакции организма при хроническом психоэмоциональном напряжении и перенапряжении состоят в активации целого ряда биологических процессов. Этот комплекс вегетативных и энергетических сдвигов эквивалентен первой стадии стресса — мобилизации энергетических ресурсов для срочного решения жизненно важной задачи. Внезапное изменение условий существования вызывает реакцию тревоги, которая заключается в настораживании (поведение), выбросе в кровеносное русло стрессорных гормонов (эндокринология) и активации вегетативной системы (физиология). В дальнейшем тревога сменяется развернутым стрессорным ответом. Ущерб здоровью наносят неблагоприятные изменения условий существования, избежать которых не удалось к тому времени, когда защитные ресурсы организма оказались исчерпаны.

Важное звено в развитии расстройств адаптации — индивидуальные особенности нервно-психического реагирования человека, его сверхчувствительность и уязвимость. Черты личности, предрасполагающие к появлению расстройства:

- сензитивность;

- ранимость;

- мнительность;

- импульсивность;

- повышенная тревожность;

- депрессивная настроенность (склонность драматизировать ситуацию);

- негативный опыт адаптации к различным жизненным ситуациям в прошлом;

- сниженная самооценка;

- незрелость личности.

Психотравмирующий фактор вызывает и поддерживает дезадаптивный патологический ответ организма в виде аффективных и поведенческих расстройств. В результате запускается патогенетический динамичный цепной процесс [2] [3] . Например, потеря работы (основного источника средств существования) вызывает подавленное состояние, чувство утраты контроля за ситуацией, тревожные мысли, ощущение бесполезности действий. Это может привести к самоизоляции и нарушить взаимодействие с социумом. Такие изменения вызывают аффективные, в первую очередь депрессивные расстройства, которые не помогают решить проблемы, а наоборот, ухудшают ситуацию [7] .

Развитию расстройств адаптации часто способствуют социальные факторы, такие как отсутствие поддержки со стороны окружения.

Классификация и стадии развития расстройства адаптации (приспособительных реакций)

Заболевание классифицируется в зависимости от преобладающих симптомов и временного фактора [3] [6] [11] .

Виды расстройств адаптации:

- лёгкое и преходящее депрессивное состояние, которое длится не более одного месяца;

- пролонгированная депрессивная реакция, которая продолжается до двух лет;

- смешанная тревожная и депрессивная реакция с выраженными симптомами тревоги и депрессии;

- аффективная реакция с преобладанием других негативных эмоций — напряжённости, беспокойства, раздражительности, тревожности, подавленности, гневливости и невротического регрессивного поведения у детей (сосание пальцев или энурез).

- нарушение поведения — помимо менее выраженных аффективных состояний, основными проявлениями являются поведенческие проблемы и реакции, например у пациентов подросткового и юношеского возраста реакция горя выражается агрессивным, девиантным, асоциальным поведением.

- состояние со смешанными расстройствами эмоций и поведения — выражены аффективные проявления и нарушение поведения.

Выделяют три стадии расстройства адаптации:

- Стадия субклинических проявлений — эмоциональная нестабильность, астения, преходящие нервно-вегетативные реакции в виде головной боли и нарушений сна.

- Стадия клинических проявлений — развёрнутый симптомокомплекс в рамках классификации, указанной выше.

- Стадия редукции болезненных проявлений — компенсация аффективной симптоматики и поведенческих проблем, нормализация адаптационных процессов [10] .

Осложнения расстройства адаптации (приспособительных реакций)

Осложнения расстройства адаптации могут развиваться в нескольких направлениях [1] [3] .

Утяжеление имеющейся симптоматики и нарастание дезаптационных процессов. Аффективные реакции, депрессивная и смешанная тревожно-депрессивная симптоматика выходят за рамки собственно реакции (то есть кратковременного нарушения в течение нескольких дней), развертываясь в клинически сформированное депрессивное или тревожно-депрессивное расстройство. При этом происходит полный или частичный отрыв от первоначальной причины — стрессогенный фактор уже не является основной для развития развёрнутого клинического синдрома.

Развитие невротических и соматоформных расстройств — расширение симптомокомплекса нервно-психических расстройств, к которому могут присоединяться навязчивые состояния, панические атаки, вегетативные расстройства (болевые ощущения различной локализации, ощущения сердцебиения, жара, головокружение, чувство тошноты). Существует риск развития или обострения психосоматических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, астматический бронхит и другие [13] .

Формирование невротического (патохарактерологического) развития личности — хронизация невротических расстройств при неразрешении вызвавших их внешних причин. У пациента закрепляются и развиваются личностные невротические изменения — повышенная тревожность, эмоциональная нестабильность, психическая и поведенческая неустойчивость, астенизация. При этом непосредственная связь невротических расстройств с конкретными психогенными факторами теряется, часто возникает декомпенсация невротических нарушений. Как правило, при выраженных невротических расстройствах возникает через 3-5 лет.

Диагностика расстройства адаптации (приспособительных реакций)

Диагностикой и лечением расстройств адаптации занимается врач-психотерапевт.

Для диагностики необходимо придерживаться основных критериев:

- расстройство адаптации всегда является следствием острого выраженного стресса или продолжительного травмирования стрессогенной ситуацией [11] . Как указано в МКБ-10, «стрессовые события или продолжительные неприятные обстоятельства являются первичным или преобладающим причинным фактором, и расстройство не могло бы возникнуть без их влияния»;

- симптомы развиваются в течение одного месяца после воздействия психосоциального стрессового фактора;

- наличие вариабельных по форме и тяжести клинических симптомов (аффективные и поведенческие расстройства, астено-вегетативные проявления — при выраженном астеновегетативном синдроме может потребоваться комплексное медицинское обследование);

- отражение стрессовой ситуации в переживаниях больного и в наблюдаемой симптоматике (тема неблагоприятного и стрессогенного фактора доминирует в высказываниях пациента, улучшение состояния увязывается с решением возникшей жизненной проблемы);

- симптомы расстройства адаптации не продолжаются более шести месяцев после завершения воздействия стресса или его последствий (за исключением пролонгированной депрессивной реакции) [10] .

Для диагностики проводится психопатологическое изучение симптоматики, клиническая оценка состояния больного, учитываются анамнез, общесоматический и неврологический статус, анализируется динамика развития расстройства.

Клиническое психологическое исследование личности пациента проводится следующими методами [1] :

- модифицированный цветовой тест Люшера;

- стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ (адаптированный вариант MMPI);

- ДМО — метод диагностики межличностных отношений (адаптированный опросник Т. Лири, в ред. Собчик Л.Н., 1998)

Дифференциальная диагностика проводится с невротическими расстройствами, в клинике которых преобладает тревожная и/или депрессивная симптоматика (генерализованное тревожное расстройство или депрессивный эпизод) и с заболеваниями, вызванными стрессовыми факторами (острая реакция на стресс и посттравматическое стрессовое расстройство). Дифференциальную диагностику также следует проводить с заболеваниями щитовидной железы, которые могут приводить к повышению тревожности, депрессии и когнитивным нарушениям [16] [17] .

Лечение расстройства адаптации (приспособительных реакций)

Условия лечения. В большинстве случаев достаточно амбулаторного лечения. При выраженных расстройствах (например, при попытках суицида) для отстранения пациента от актуальной психотравмирующей ситуации, а также для подбора эффективной терапии при резистентных состояниях, показано стационарное лечение или условия дневного стационара.

Терапия данного вида расстройств включает фармакотерапию, психотерапию и терапию средой.

Фармакотерапия назначается с учётом характерной для невротических и эмоционально нестабильных больных чувствительности к побочному действию психотропных лекарственных средств. Для достижения терапевтического эффекта часто достаточно применения малых доз анксиолитиков, нормотимиков и антидепрессантов.

Для лечения расстройств адаптации, при наличии тревоги, применяют 1-3 недели курсы анксиолитиков:

При наличии депрессивной симптоматики применяют антидепрессанты — тианептин, пипофезин, препараты СИОЗС.

Для улучшения и стабилизации настроения (тимостабилизирующий эффект) применяют нормотимик карбамазепин, назначаемый в малых и средних дозах.

В качестве снотворных средств предпочтительны бензодиазепиноподобные препараты — кратковременные курсы зопиклона и золпидема.

При наличии астенической симптоматики целесообразно назначение ноотропов — пирацетама, гопантеновой кислоты. Медикаментозное лечение, как правило, направлено на устранение симптомов [12] .

Фармакотерапия при расстройствах адаптации зачастую проводится в форме коротких курсов и является предпосылкой для психотерапии [9] .

Психотерапия при расстройствах адаптации зачастую играет ведущую роль. Наиболее эффективными подходами считаются:

- краткосрочная бихевиоральная психотерапия — коррекция приобретённых стереотипов поведения, формирование и закрепление эффективных моделей поведения «здесь и сейчас»;

- когнитивная психотерапия — коррекция неэффективных и неадаптивных шаблонов мышления, убеждений и установок;

- экзистенциальная психотерапия — принятие и поддержка, содействие в актуализации потенциала пациента, его аутентичности и спонтанности;

- релаксационные методы — аутогенная тренировка, дыхательная гимнастика, медитативные практики.

При необходимости проводится семейное консультирование, социальная поддержка в виде семейной и групповой психотерапии. К таким видам психотерапии относятся совместная занятость по интересам с активной инициативой самих пациентов, комфортные и эстетически позитивные условия быта, проведение тренинговых занятий по обучению новым навыкам адаптации.

Психотерапия при расстройствах адаптации способствует прерыванию и/или снижению действия психотравмирующих механизмов и активирует адаптационные процессы [9] [15] .

Длительность стационарного лечения составляет до 30 дней. После стационарного лечения рекомендуется амбулаторная (поддерживающая) терапия от трёх недель до 12 месяцев в случае неустойчивой ремиссии. Длительность амбулаторного лечения варьирует от трёх недель до 12 месяцев. Ожидаемые результаты лечения — полное или значительное уменьшение клинических симптомов расстройства адаптации.

Об успешности лечения можно судить по субъективным и объективным показателям.

Объективными показателями являются:

- восстановление или компенсация социального статуса пациента, например трудоустройство или продолжение учёбы;

- улучшение внутрисемейных отношений;

- «возвращение» пациента к реализации планов, своим интересам, занятиям.

Субъективные показатели:

- хорошее самочувствие;

- отсутствие жалоб на психическое состояние;

- нормализация настроения;

- эмоциональная стабильность;

- оптимальная работоспособность.

Прогноз. Профилактика

Прогноз благоприятный при эффективном лечении, а именно устранении или ослаблении эмоциональных расстройств, выработке способности адаптироваться без медикаментов, восстановления самооценки и социальной и профессиональной адаптации. Большое значение для закрепления результата лечения и укрепления эмоционально-психологического состояния имеет социальная и психологическая поддержка со стороны близких и позитивные средовые факторы [5] [8] .

Профилактикой расстройств адаптации служат полноценное развитие личности, отсутствие невротических расстройств в анамнезе, сбалансированная самооценка, социальная поддержка. Существенное значение имеют индивидуально-психологические особенности личности, особенности воспитания, благоприятные условия среды. Необходимо подчеркнуть роль семьи как основополагающего фактора, формирующего личность человека. Эмоциональный комфорт, понимание и поддержка со стороны близких людей способствуют самореализации и самопринятию личности, формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, отработке и закреплению эмоциональных и поведенческих реакций [15] .

Повышение адаптационных возможностей организма, как правило, происходит на психобиологическом и психосоциальном уровне.

Психобиологический уровень включает общее состояние здоровья (в первую очередь состояние вегетативной нервной системы), особенности темперамента и характерологические черты личности, обусловленные, в большей степени, генетическими факторами, а также особенности психоэмоционального реагирования [2] [5] .

Профилактика на данном уровне включает:

- приверженность к здоровому образу жизни (правильное питание, общая физическая подготовка);

- развитие творческих и познавательных навыков;

- стремление к саморазвитию;

- позитивный настрой;

- развитие навыков преодоления негативных эмоциональных переживаний.

Психосоциальный уровень включает поведенческие и коммуникативные навыки, обусловленные особенностями воспитания и культурными традициями семьи и среды проживания, а также степенью личностной зрелости индивида, особенностей самооценки и морально-этических установок. На психосоциальном уровне формируются специфические адаптационные механизмы:

- умение идентифицировать стрессогенные факторы (в том числе избегать токсичных связей ) ;

- контролировать психологическое состояние;

- своевременно снижать психологическое напряжение;

- находить и принимать психологическую помощь со стороны окружающих, в том числе профессиональную психологическую помощь [7][8] .

Источник